発売日: 1971年11月

ジャンル: カントリー・ロック、フォーク・ロック、アメリカーナ

『Farther Along』は、The Byrdsが1971年に発表した後期の重要作である。

世間的には『Mr. Tambourine Man』や『Younger Than Yesterday』のような初期の革命的フォーク・ロック期、あるいはグラム・パーソンズ参加期の『Sweetheart of the Rodeo』が語られがちだが、この作品はそうした“栄光の時代”を経たあと、メンバーの入れ替わりや音楽シーンの変化を受けて、バンドがもう一度自分たちの立ち位置を確かめようとした記録なのだ。

60年代後半に彼らが切り開いたジャングリーな12弦ギター・サウンドや、ボブ・ディラン曲を媒介にした知的なフォーク解釈は、この時期にはすでに時代の最前線から遠のきつつあった。代わりに、アメリカ南部やルーツ音楽への回帰がロック界で静かに進行しており、The Byrds自身もカントリー/ブルーグラス/ゴスペルを自分たちなりに吸収していくことで、70年代型の“アメリカン・ロック”へと歩を進めていたのである。

本作の制作背景を押さえておくと、1971年という年はロックが巨大化し、同時に細分化していったタイミングでもある。The Byrdsはもともとメンバー・チェンジの多いバンドで、70年代に入る頃にはオリジナル期の面影は少なくなり、ロジャー・マッギンを軸にした流動的な編成へと移行していた。

『Farther Along』はその過渡期にありながら、アルバム全体で“アメリカの伝統的な歌”にもう一度目を向け、ロック・バンドとしてそれをどう鳴らすかを模索した作品である。

収録曲にはトラディショナルに近い曲、素朴なバラード、カントリー寄りのミディアムが並ぶが、そこにThe Byrds流のコーラス・ワークと、マッギンらしいリリカルなギタートーンが重なることで、単なるカントリー・ロックの焼き直しにはなっていない。

むしろ70年代初頭のアメリカン・ルーツ・リバイバルを、バンド史の“第3~4フェーズ”として引き寄せているという点で意味がある一枚なのだ。

このアルバムは同時代のロック・シーンにおいて決定的な話題作にはならなかった。だが、それは「出来が悪かったから」ではなく、彼らがかつてのように“時代を動かす役割”から“自分たちの音を守る役割”へと自然にシフトしていったからだと考えられる。

60年代中盤のThe Byrdsは新しいものを持ってきて世界に提示する側だった。1971年の彼らは、アメリカ音楽の根っこを再確認し、その上で自分たちの歌心をもう一度磨き上げる側にいた。

このアルバムをそうした“静かな再定義”の記録として聴くと、とても味わい深いのである。

全曲レビュー

※曲順はオリジナルUS盤の基本的な構成を想定して解説する。

1曲目:Tiffany Queen

アルバムの幕開けを飾るのは、初期Byrdsが持っていた軽やかなロックンロール感を70年代的な質感で鳴らした楽曲である。

ギターのカッティングとタイトなリズムが前面に出ており、フォーク・ロック時代の“風通しのいいビート”を連想させつつも、サウンドはやや厚く、カントリー寄りのドライヴ感もある。

歌詞はポップだが、アルバム全体を見渡すと、この一曲が“まだThe Byrdsはロック・バンドだよ”という宣言になっているようにも思えるのだ。

2曲目:Get Down Your Line

ここではよりルーツ寄りのグルーヴが押し出される。

ストレートな進行の上で、カントリー・ロック的なギターフレーズとコーラスがゆったりと流れ、都会的であった60年代前半のByrdsとは違う、土の匂いのする音像が見えてくる。

“線路をたどる”“旅をする”といったイメージを内包するアメリカン・ミュージックの語彙を、バンドが自分たちの文脈に組み替えているのが興味深いところである。

3曲目:Farther Along

アルバム・タイトル曲にして、作品の精神的な核となる一曲である。

もともとゴスペル/賛美歌として知られるトラッド曲をByrds流にアレンジしており、コーラス・ワークが非常に美しい。

“いつかもっと先で、すべての意味がわかる”という内容は、当時のバンドの状況―メンバー交代や、かつての名声との距離―を重ね合わせて読むこともできる。

つまりこれは“今すぐ報われるとは限らないが、歩みを止めるな”というロック・バンドの自己確認の歌なのだ。静かだが、内面の熱はもっとも高い。

4曲目:B.B. Class Road

リズムに小気味よい跳ねがあり、カントリー・ロックの中にブルーグラスの風味を垣間見せる楽曲である。

ギターの掛け合いや、曲の構成における余白の作り方がうまく、スタジオでの演奏がかなりこなれていたことがわかる。

歌詞面でも、アメリカの田舎道を思わせるイメージがちりばめられており、ロサンゼルス発のバンドでありながら、アメリカ全土を音楽的に回遊している感覚が強い。

5曲目:You Ain’t Going Nowhere(1971年版)

The Byrdsといえばディラン曲の解釈である。ここでもその伝統が受け継がれている。

『Sweetheart of the Rodeo』期に録音していたナンバーの再録・別テイクとして知られており、70年代の耳で聴き直すことで、彼らがディランのソングライティングをどれほど長く、深く参照し続けたかが伝わってくる。

コーラスとスティール・ギター(あるいはそれに近い響き)が温かく、フォーク・ロックのパイオニアがカントリー・ロックを自分の血に変えた結果としての成熟を感じるところである。

6曲目:Bugler

この曲はアルバムの中でも感傷的なトーンを帯びた佳曲である。

“犬の死”を題材にした物語性のある歌詞が印象的で、身近な別れを通じて人生の無常をさりげなく語る手つきはアメリカのシンガーソングライター的でもある。

サウンドは控えめで、ボーカルのニュアンスがよく聴こえるミックスになっている点も評価したい。派手さはないが、本作全体の“日常に寄り添う”ムードを決定づけている一曲なのだ。

7曲目:Antique Sandy

タイトルどおり、少しノスタルジックな空気をまとった楽曲。

メロディがわずかにサイケデリック期のByrdsを思い出させるところがあり、70年代のカントリー寄りサウンドの中に、60年代的な色を一滴だけ混ぜたようなバランスが面白い。

歌詞の比喩も洒落ており、過去と現在を往復するような視点が、キャリア後期のバンドであることをさりげなく示している。

8曲目:Precious Kate

柔らかい語り口のカントリー・バラードで、アルバムの温度を一段下げてくれる。

アコースティック主体のアレンジに女性の名を冠した歌というのは伝統的なスタイルだが、Byrdsがやるとあくまで都会的な清潔さが残るのが不思議である。

マッギンのボーカルの置き方、コーラスの入り方が丁寧で、後期の彼らが“歌をきちんと聴かせる”方向へと軸足を移していたことがわかる。

9曲目:So Fine

より軽やかでポップな一曲。

アルバムの中盤以降にこうした明るいトーンが置かれていることで、全体が陰鬱にならずに済んでいる。

コード進行はオーソドックスで、コーラスもシンプルだが、だからこそ70年代アメリカ・ロックの“日常に溶ける歌”として機能している。

初期の尖ったサイケ感やフォークの硬質さを期待すると物足りないかもしれないが、ここでの狙いはあくまで親密さなのだ。

10曲目:Bristol Steam Convention Blues

タイトルどおり、ちょっとした遊び心とルーツ指向が同居した楽曲。

ブラスやフィドル的な響きを思わせる部分もあり、アメリカ音楽の祝祭性をロック・バンドのフォーマットでなぞっている。

こうした曲が自然に並ぶようになったのは、Byrdsが“フォーク・ロック発明者”という肩書きから自由になり、アメリカン・トラッドに全面的に寄っていくことを恥じなくなったからだと言えるだろう。

11曲目:Born to Rock ’n’ Roll

終盤にして、バンドの根っこを再確認するようなタイトルで登場するロックンロール。

ここには“自分たちは流行に左右されず、結局ロックに戻る”というデクラレーションめいたものがある。

サウンドは70年代初期らしいタイトさで、ギター・リフもわかりやすく、ライブで映えそうな構成になっている。

アルバム全体が穏やかなだけに、この曲があることで締まりが生まれている。

12曲目:America’s Great National Pastime(ボーナス収録系を想定する場合)

一部再発盤や拡張版で聴けるナンバーとして触れておくと、アメリカそのものをアイロニカルに、しかし愛情を持って見つめるByrdsの視点がここによく出ている。

ルーツを掘りながら同時に社会を俯瞰するというのは、60年代中盤からの彼らの持ち味でもあり、本作の文脈でも自然に機能している。

総評

『Farther Along』は、The Byrdsのキャリアにおいて“新しいサウンドを提示したアルバム”ではない。

むしろその逆で、これまで彼らが歩んできたルート――ディランの影響下にあるフォーク・ロック、カントリー/ブルーグラスへの接近、そしてバンドとしてのハーモニー――を一度まとめて振り返り、70年代型の落ち着いたアメリカン・ロックの枠に収めた作品である。

そのため、ロック史全体の中で語られる機会がそれほど多くないのは事実だが、だからこそバンドの実像が素直に表れているとも言えるのだ。

70年代初頭のロック・シーンを見渡すと、The Byrdsと同世代のミュージシャンたちはそれぞれ違う方向へ進んでいた。

Neil YoungやCrosby, Stills, Nash & Youngのラインはシンガーソングライター的内省とハーモニーを深め、The BandやLittle Featはより土臭いアメリカ南部のグルーヴへ、あるいはNew Riders of the Purple Sageのようにカントリー寄りのロックが確立しつつあった。

そうしたなかでThe Byrdsがとったのは、あくまで自分たちが開拓した“フォークとロックの橋渡し”を軸にしつつ、その橋の向こう側にあったカントリーやゴスペル、トラッドを丁寧に回収するというやり方である。

結果として生まれたのがこの『Farther Along』であり、これは派手な変身ではなく、着地のうまさを見せたアルバムなのだ。

音響的にも、60年代中盤のようなきらびやかな12弦ギター一発で世界を変える、というタイプの作品ではない。

リズムは落ち着き、ミックスはボーカルとコーラスを前に出すことで“歌としての強度”を優先している。これは同時代に進んでいたシンガーソングライター潮流――James TaylorやCarole Kingらが示していた“パーソナルな歌をきれいに聴かせる”方向性――と地続きの感覚でもある。

The Byrdsはバンドとしてそこまで個の物語に踏み込むわけではないが、曲を小さく、親密に、生活の近くに置く態度は、70年代の空気をよく反映している。

また、このアルバムは“The Byrds=60年代の革新的バンド”というイメージに縛られないで聴くと、評価が大きく変わる。

たとえば同時期のアメリカン・ルーツ・ロックの列に並べてみると、ここでのコーラス処理やディラン曲の再構成はやはり上質で、スタジオで長く活動したバンドならではの手慣れを感じさせる。

若いバンドのような爆発力はないが、歌とルーツ音楽をどう結びつけるかについては、やはり先駆者としての貫禄があるのだ。

さらに言えば、タイトル曲「Farther Along」が持つ“いずれわかる”“もう少し行けば見えてくる”という感覚は、バンド史そのものに重なる。

The Byrdsは誰もが知る一枚をすでに何度も出してしまったバンドであり、その後に作る作品はどうしても“過去と比べられる”宿命があった。

そのときに彼らが選んだのは、過去をなぞるのでも、急にモダンなハード・ロックに走るのでもなく、アメリカ音楽に対する自分たちなりの敬意をもう一度形にすることだった。

それを穏やかな筆致でまとめあげたのが本作であり、だからこそ今も静かに価値を保っているのである。

おすすめアルバム(5枚)

- Sweetheart of the Rodeo / The Byrds (1968)

カントリーへの本格接近を記録した、彼らのもう一つの“原点”。本作を気に入ったなら必ず遡っておきたい。 - Ballad of Easy Rider / The Byrds (1969)

映画『イージー・ライダー』とも連動した時期の、落ち着いたアメリカン・サウンド。『Farther Along』への橋渡しとして理想的である。 - The Notorious Byrd Brothers / The Byrds (1968)

フォーク、サイケ、カントリーの要素がもっとカラフルに混ざっていた時期の傑作。後期作との対比で聴くと進化の幅がわかる。 - (Untitled) / The Byrds (1970)

ライブとスタジオを組み合わせた大作で、70年代Byrdsの実演力とアレンジ力を同時に味わえる。 - American Beauty / Grateful Dead (1970)

同時代にアメリカン・ルーツをロックに落とし込んだ代表作。Byrdsの穏やかな側面が好きなら、この作品のハーモニーも必ず刺さるはずである。

6. 制作の裏側

『Farther Along』の時期のByrdsは、すでに“何でもできるが何をやるかは自分たちで決めなければならない”というフェーズに入っていた。

60年代の頃のように、シーンが勝手にバンドを引き上げてくれる状況ではない。

だからこそ、スタジオではルーツ寄りの素材やトラッド曲が持ち込まれ、誰もが安心して演奏できる土台の上で、ハーモニーとアレンジを磨くという方法が選ばれている。

この“難しいことをしていないように聞かせる難しさ”は、キャリアを重ねたバンドにしか出せない呼吸である。

機材面でも、60年代のベル状に響く12弦Rickenbacker一発というより、アコースティックやスティールがバランス良く入り、ミックスも中域が温かく、家庭のスピーカーでも聴きやすい仕様になっている。これは70年代のリスニング環境を意識した音作りだったと考えられる。

7. 歌詞の深読みと文化的背景

タイトル曲「Farther Along」に象徴されるように、本作の歌詞には“時間をかけて理解する”“今は見えなくても後で意味が通る”というテーマが繰り返し現れる。

これはベトナム戦争や公民権運動を経たアメリカ社会が、70年代初頭に一度立ち止まり、“あれは何だったのか”と問い直す空気とも共鳴している。

The Byrdsは直接的な政治スローガンをここでは用いない。だが、過去を肯定しつつも同じ場所には戻れない、という感覚は確かに時代とつながっている。

また、犬の死をテーマにした「Bugler」のように、ごく小さな喪失を通じて人生全体の無常を射抜く手法は、アメリカ南部の語り物の伝統に近い。

社会を大きく語るのではなく、身の回りの小さな物語で普遍を語る――このアルバムの静かな強さはそこにあるのだ。

8. ファンや評論家の反応

リリース当時、『Farther Along』は初期傑作ほどの絶賛は得られなかった。

理由はわかりやすくて、60年代のByrdsがあまりにも革新的だったからである。新しいジャンルを切り拓くバンドとしての期待をそのまま持ってきたリスナーにとって、本作の落ち着きやルーツ指向は“地味”に映ったのだろう。

しかし後年、オルタナ・カントリーやアメリカーナがジャンルとして定着すると、この時期のByrdsは“60年代の革命児が、70年代の土着性の中に自然に着陸した好例”として見直されるようになった。

SNSやネット掲示板でも、本作のタイトル曲を「年をとるほど沁みる」と語る声は少なくない。まさに“Farther Along(もっと先で)”評価が上がっていくタイプのアルバムなのである。

9. 後続作品とのつながり

『Farther Along』で示した、トラッド/ゴスペル/カントリーを無理なく抱き込む姿勢は、この後のByrdsの再評価の基盤になった。

のちに再結成や企画盤などで初期楽曲が掘り起こされるときも、ファンは“後期にここまでアメリカ音楽に寄り添っていたからこそ、初期のフォーク・ロックも一本の線でつながる”と感じるのである。

つまりこのアルバムは、過去の自分たちと未来の自分たちを橋渡しする、見えにくいが重要なピースなのだ。

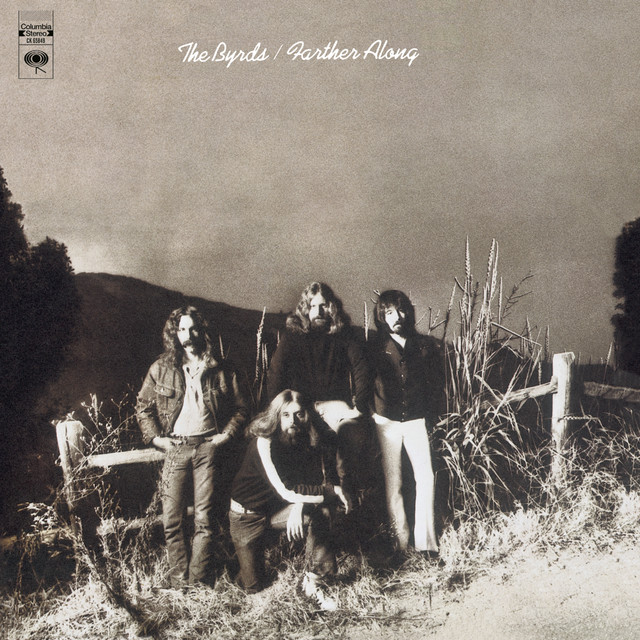

10. ビジュアルとアートワーク

『Farther Along』期のByrdsのアートワークは、60年代サイケ時代の万華鏡的な派手さから距離をとり、土の色や自然、アメリカ的な風景を思わせるトーンへと変化していた。

これは音楽内容――すなわちトラッドへの接近、ルーツの再確認――としっかり呼応している。

70年代初頭のアメリカン・ロックによく見られる“牧歌的だが退屈ではない”ビジュアル感覚で、音の温かさを視覚的にも裏打ちしているのだ。

コメント