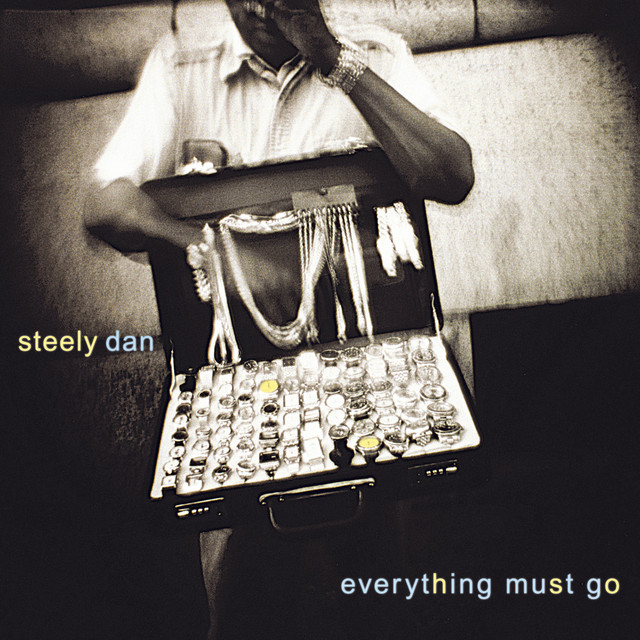

発売日: 2003年6月10日

ジャンル: ジャズ・ロック、ソフト・ロック

2. 概要

『Everything Must Go』は、アメリカのジャズ・ロック・バンド Steely Dan が2003年に発表した9作目のスタジオ・アルバムである。

1980年『Gaucho』からの長い沈黙のあと、2000年のカムバック作『Two Against Nature』に続く作品であり、現時点での最新スタジオ・アルバム、そして Walter Becker を擁した“オリジナル Steely Dan”としては最後の作品でもある。

前作『Two Against Nature』は、デジタル編集と緻密なオーバーダビングを駆使した“スタジオ構築物”としての Steely Dan を極めたアルバムだった。

それに対して本作は、固定メンバーによるバンド編成で、なるべく“同じ部屋で一緒に演奏する”感触を残した録音が志向されている。

Keith Carlock(ドラム)、Jon Herington(ギター)らを核にしたツアー・バンドを、そのままスタジオに持ち込んだような生々しさがあり、ソロも引き締まっているため、全体の印象はより“ライヴ・グルーヴ寄り”なのだ。

録音は2001〜2003年にかけて、ニューヨークの Sear Sound や River Sound、さらにはハワイの Hyperbolic Sound など複数のスタジオで行われた。

サウンドの質感は、相変わらず驚くほどクリアで、各楽器の分離が良く、音量を上げても耳に刺さらない。

70年代の Steely Dan が“スタジオの魔術師”と呼ばれた延長線上にありながら、2000年代以降のデジタル録音環境に適応した結果としての“冷ややかに整ったジャズ・ロック”がここにある。

一方、歌詞世界はさらに「老成」している。

前作で描かれていた中年の欲望や都市生活の毒は、本作ではより疲弊し、どこか孤独な影を帯びている。

ショッピングモールの終焉、財産分与を終えた離婚後の空虚、デジタル化したポルノと監視社会、ストーカーじみたランチの約束、そして会社の破綻と“すべて売り払われていく”世界…。

『Everything Must Go』というタイトルは、単なる在庫一掃セールではなく、資本主義や信仰、個人の人生における“清算”のメタファーとして響いてくる。

興味深いのは、本作が Steely Dan のアルバムの中で唯一RIAAゴールド・ディスクに届かなかった作品でありながら、長期的には「地味だが味わい深い」「実はかなり好き」という声も多い、いわば“通好みの最終作”として愛されている点である。ウィキペディア+2Progarchives+2

前作が「カムバックの勝利宣言」だとすれば、『Everything Must Go』は、勝ち負けを超えた地点から静かに世界を見つめ直すようなアルバムである。

老いと疲れ、諦念とユーモア、そのすべてをジャズ・ロックの洗練の中に封じ込めた、“静かなラスト・ステートメント”なのかもしれない。

3. 全曲レビュー

1曲目:The Last Mall

オープニング「The Last Mall」は、軽快なシャッフル気味のビートと、明るいホーン・アレンジが心地よいナンバーである。

一聴するとソフトなAOR風の“ゆるい幕開け”だが、歌詞に目を向けると、これは“終末のショッピングモール”を舞台にしたブラックな情景が描かれている。

「最後のモールへようこそ」とでも言うような軽いトーンで、世界の終わりを前にした在庫一掃セールが進行していく。

毒性の低い、やや肩の力の抜けたアレンジだからこそ、そこに滲むシニカルさがじわじわ効いてくる。

アルバム全体の“軽いのに重い”トーンを宣言する、見事な導入曲である。

2曲目:Things I Miss the Most

「Things I Miss the Most」は、離婚後の男が“失ったもの”を数え上げていく、極めて Steely Dan 的な中年ソウルである。

フェンダー・ローズとホーンが柔らかくスウィングしながら、ベースとドラムがタイトにグルーヴを刻む。

主人公が挙げていく“恋しく思うもの”は、愛情や思い出だけではない。

湖畔の家、ローンがまだ残るボート、銀食器、そして一緒に見ていたニュース番組…と、資産と生活レベルの喪失が淡々と列挙される。

しかし、その中にふと混ざる感情的なフレーズによって、「本当に惜しいのは何だったのか」が徐々に浮かび上がってくる構造が巧妙なのだ。

演奏面では、後半にかけてホーンがじわりと熱を帯び、主人公の感情が表面化していくように感じられる。

“中年のラヴソング”をここまで冷静かつユーモラスに描けるのは、やはりこの二人だけだと痛感させられる。

3曲目:Blues Beach

「Blues Beach」は、そのタイトル通り、ビーチとブルーズが奇妙に同居するミディアム・チューンである。

爽やかなギター・カッティングとエレピの煌めきが、どこか休日のドライブのような風景を連想させる一方で、歌詞には疲弊した都会人の視線が横たわっている。

“ブルーズ・ビーチ”とは、単純なリゾートではなく、逃避の場であり、憂鬱を抱えたまま現実から距離を取るための仮の避難所でもある。

サウンドはあくまでゴキゲンだが、その明るさが逆に、主人公の心の陰りを照らし出しているようにも感じられる。

メロディのキャッチーさと、どこか空虚なフックの感触が、“楽しいはずなのにちっとも楽しくない休暇”を見事に音で表現しているのだ。

4曲目:Godwhacker

アルバム屈指の問題作「Godwhacker」は、ファンの間でも人気の高い一曲である。

ファンキーなギター・リフ、うねるベース、切れ味鋭いホーンといった要素が絡み合い、軽快でありながらどこか不穏なムードを醸し出す。

歌詞のコンセプトはさらにラディカルだ。

Donald Fagen 自身によれば、「Godwhacker」は“天国に侵入して神を暗殺することを任務とされた特殊部隊”についての曲だと語られている。Goodreads+1

アルツハイマー病で母を亡くした直後に書き始めたという背景もあり、ここで描かれる“神への怒り”や“世界への不信”は、単なる悪趣味ではなく、現実の痛みと結びついているのだろう。

「世界の惨状を見れば、神にだって責任を問いたくなる」という思考の行き着く先を、Steely Dan らしいブラックユーモアとともに曲にしてしまう大胆さ。

ポップで耳馴染みの良いサウンドと、歌詞の過激さのギャップが、アルバムの中でもひときわ強い余韻を残す一曲である。

5曲目:Slang of Ages

「Slang of Ages」は、本作で唯一 Walter Becker がリード・ヴォーカルを務める曲であり、Steely Dan 名義のスタジオ作品で Becker がメインを取る数少ない例である。

サウンドはシャッフル気味のゆったりとしたグルーヴで、ギターとキーボードがほどよく抜けの良い音色を響かせる。

そこに乗る Becker の、少しかすれた話し声寄りのヴォーカルが、曲全体に“バーで隣に座った中年男の愚痴”のような質感を与えている。

歌詞では、若い世代のスラングや文化についていけない中年男が、バーで女性に話しかけようとして空回りする様子が描かれる。

そこには、露骨な加害性ではなく、どこか哀れで滑稽な“時代遅れのロマンス”がある。

彼は状況をコントロールしているつもりだが、実際には場の空気にも、言葉のアップデートにもついていけていない。

音楽的には、ホーンやコーラスがさりげなく中庸なグルーヴを支えており、“ダメな男”の語りを包み込むような優しさも感じられる。

Becker のキャラクター性と楽曲の内容が、ここまでピタリとハマった曲は他にないと言ってもよい。

6曲目:Green Book

「Green Book」は、本作の中でもひときわミステリアスな一曲である。

テンポはミディアムだが、コード進行は複雑で、シンセやギターのサウンドもどこか未来的な冷たさを帯びている。

“Green Book”とは何か――歌詞解釈はさまざまだが、作家やインタビューで語られているように、ここでは“オンライン・ポルノをさらに先鋭化させた、リモート・ビューイング的なバーチャルな覗き見装置”のようなイメージが提示されている。Unmask Us+1

画面の向こうで展開される欲望と、それを操作する側の視線。

現実と仮想が混ざり合う中で、「自分自身ですら消費の対象になっていく」ような感覚が歌詞に滲んでいる。

Steely Dan は70年代から一貫して“覗き見る側の倫理”をテーマにしてきたが、「Green Book」では、それがデジタル時代にアップデートされている。

音のレイヤーも非常に緻密で、冷たいビートの上でホーンとギターが浮遊するサウンド・デザインが、仮想空間の無機質さと官能を同時に表現している。

7曲目:Pixeleen

「Pixeleen」は、シャープなグルーヴと複雑なコード感が際立つ、ジャズ・ロック色の強い楽曲である。

キーボードとギターの絡み、ホーンの差し込み方、そしてメロディの起伏の大きさが、アルバムの中でも特にエネルギッシュな印象を残す。

歌詞に登場する“Pixeleen”は、コミックやテレビの中のヒロイン、あるいはネット上のアイドル/キャラクター的存在として描かれている。

現実には存在しないはずの彼女に、登場人物たちは真剣に感情移入し、その物語に救いや興奮を見出そうとする。

これは、21世紀のポップカルチャーにおける“フィクションへの依存”をシニカルに捉えた物語とも読めるだろう。

音楽的には、リズム・セクションのキレの良さが光り、特にドラムの細かなフィルやハイハットのニュアンスは、聴くたびに新しい発見がある。

重たいテーマを扱いながらも、楽曲としては非常にポップで、リスナーに強い印象を刻む一曲である。

8曲目:Lunch With Gina

「Lunch With Gina」は、ファンの間でも人気の高いファンク/ロック寄りのナンバーである。

タイトなビートと鋭いギター・リフ、ホーン・セクションの押し出しが強く、アルバム終盤にふさわしい勢いを持っている。

歌詞は、遅刻常習の“Gina”とのランチをめぐる物語だが、聴き進めるうちに、彼女がかなり“強烈な人物”であることが浮かび上がってくる。

ストーカー的とも解釈できる執着、自己中心的なふるまい、それでもどこか抗いがたい魅力――。

語り手は「もう勘弁してくれ」と思いながらも、なぜか彼女とのランチを完全には断ち切れない。

こうした“問題のある女性に惹かれ続ける男”というモチーフは、Steely Dan の歌詞世界ではおなじみだが、「Lunch With Gina」ではそれがコミカルな筆致で描かれている。

グルーヴの楽しさとストーリーのブラックさが絶妙なバランスを保つ、アルバムのハイライトのひとつである。

9曲目:Everything Must Go

ラスト曲「Everything Must Go」は、6分を超えるじっくりした構成を持つタイトル・トラックである。

ゆったりとしたビートの上で、ギターとキーボードが余裕あるフレーズを交わし、サビに向かって少しずつ熱量が高まっていく。

歌詞の舞台は、企業の破綻と清算の現場だと解釈されることが多い。

主人公は、自分が関わってきたビジネスが解体され、“Everything Must Go(すべて売り払う)”というスローガンの下で、資産も理想も切り売りされていく様子を、どこか諦めと自虐を込めて語る。Steely Dan Reader+1

しかし、その“すべて”の中には、会社だけでなく、人生のある時期や人間関係、信じてきた価値観も含まれているように思える。

穏やかなグルーヴと、じわじわと感情をにじませる Fagen の歌い回しが、単なる風刺ではない、人生のほろ苦い総決算として響いてくるのだ。

アルバムを締めくくるにふさわしい、静かながらも重い余韻を残す一曲であり、結果的に“Steely Dan 最後のスタジオ曲”という意味づけをも獲得してしまった。

4. 総評

『Everything Must Go』は、Steely Dan のディスコグラフィーの中で、しばしば「一番地味なアルバム」や「ファンランキング最下位」といった扱いを受けがちである。

実際、チャート面でも前作ほどの成功は収めず、唯一ゴールド認定を逃した作品でもある。

しかし、その評価は多くの場合、“Steely Dan 基準で見て相対的に”という意味であり、他のバンドなら代表作になっていてもおかしくないレベルの完成度を備えている。

サウンド面での特徴は、とにかく「バンド感」である。

前作『Two Against Nature』が、曲ごとにミュージシャンを入れ替え、膨大なテイクと編集を積み重ねた“コンピュータ時代のスタジオ・ラボ”だとすれば、『Everything Must Go』は、固定メンバーが同じ空間でグルーヴを作り、その上に Becker & Fagen の美学を乗せた作品と言える。

Keith Carlock のキレのあるドラミング、Jon Herington の滑らかなギター、ホーン隊のシンプルだがツボを押さえたアレンジ。

すべてが、あくまで“曲とグルーヴのために”配置されており、70年代のような超絶ソロや、Aja 期のゴージャスさは、あえて抑え込まれている。

その代わりに前面に出てくるのが、“老年期に差し掛かった語り手たちの視点”である。

『Two Against Nature』では、まだどこか余裕と復活の高揚感があり、中年の欲望やシニシズムが、ある種の勢いをもって描かれていた。

対して『Everything Must Go』の主人公たちは、会社の崩壊や離婚、老いと孤独、デジタル化した現実を前に、勝利も敗北も取り違えたまま、静かな諦念とユーモアで日常をやり過ごしている。

「Things I Miss the Most」の離婚男、「Slang of Ages」の時代遅れなナンパ男、「Green Book」と「Pixeleen」の仮想空間に逃避する視線、「Lunch With Gina」の問題ある恋愛関係、そしてタイトル曲の会社清算。

どの曲も、かつての Steely Dan が得意とした“ポップで危ないストーリーテリング”を継承しつつ、そこに「老い」と「世界の行き止まり」を強く感じさせる。

同時代の文脈で見てみると、このアルバムの立ち位置はさらに興味深い。

2003年といえば、Radiohead『Hail to the Thief』や The White Stripes『Elephant』、あるいは The Strokes や The Libertines など、ガレージ・リヴァイバルのロックが脚光を浴びていた時期である。

そうした“若いバンドの勢い”が前面に出るシーンの中で、Steely Dan はあくまで自分たちのテンポを崩さず、ジャズ・ロック/AOR的な文法を貫いた。

その結果、『Everything Must Go』は、当時のメインストリームの空気からはやや距離を置いた作品として受け取られたが、だからこそ、時間が経つほどに“時代に左右されない大人のアルバム”としての価値が増しているようにも思える。

録音もミックスも極端にクリーンで、今聴いても“古びていない”どころか、むしろ現行のハイレゾ環境や良質なオーディオでこそ真価を発揮する音像を持っている。Sound On Sound+2Feed-back+2

Steely Dan のカタログ全体で見れば、『Can’t Buy a Thrill』『Aja』『The Royal Scam』のような70年代の代表作に比べて、ドラマ性や革新性は控えめかもしれない。

しかし、人生の後半戦を生きる人物たちの視線と、デジタル時代の虚無感、そしてそれでも続いていくグルーヴをここまで精緻に描いたアルバムは、ロック史全体を見渡してもそう多くない。

“若さ”のロック・アルバムではなく、“諦めとユーモアを身につけた大人のためのジャズ・ロック”。

『Everything Must Go』は、Steely Dan の最後のスタジオ作として、その静かな異様さと滋味深さによって、今後もひっそりと再評価が進んでいく作品なのだろう。

5. おすすめアルバム(5枚)

- Two Against Nature / Steely Dan

本作の直接的な前作にあたる2000年作。

よりレイヤーの厚いスタジオ・サウンドと、中年の欲望や妄想を描いた歌詞世界が特徴で、『Everything Must Go』との聴き比べで、アレンジの密度やテーマの変化がよく分かる。 - Gaucho / Steely Dan

1980年のスタジオ作で、AOR的洗練と冷ややかな都会感覚がピークに達したアルバム。

音の精度やハーモニーの複雑さは、『Everything Must Go』の録音美学の源流とも言える。 - The Nightfly / Donald Fagen

Fagen のソロ代表作。

50年代〜60年代アメリカへのノスタルジーと、デジタル黎明期のスタジオ技術が結びついた作品で、『Everything Must Go』に通じる都会的なメロウネスと録音の精密さを味わえる。 - 11 Tracks of Whack / Walter Becker

Becker のソロ1作目。

サウンドはよりローファイで内省的だが、“負け犬気質の語り手”や毒のあるユーモアといった要素は、『Slang of Ages』にも通じる。

Steely Dan の片翼としての Becker の感性を知る上で必聴である。 - Kamakiriad / Donald Fagen

近未来のロードムービー的コンセプトを持つ1993年作。

スタジオ・クラフトの精密さは『Two Against Nature』〜『Everything Must Go』へと続く流れの起点であり、“老いゆく都会人の視線”という点でも連続性が感じられる。

6. 制作の裏側

『Everything Must Go』の制作は、Steely Dan にとって“バンドとしての再定義”のプロセスだったと言われる。

前作では曲ごとに異なるセッション・ミュージシャンを導入し、膨大なテイクからベストを選び抜く手法が中心だったのに対し、本作ではツアー・バンドをそのまま固定メンバーとして起用。

Keith Carlock(dr)、Jon Herington(gt)、Ted Baker(pf/keys)らと共に、“ライヴ感と精度を両立したグルーヴ”を目指した。

レコーディングはニューヨーク各地のスタジオとハワイの Hyperbolic Sound を行き来しながら、2001〜2003年にかけてじっくり行われた。

エンジニア陣は、長くタッグを組んできたスタッフの流れを引き継ぎつつ、よりシンプルなセッティングとライブ録音寄りの手法を採用。

オーバーダビングは多用されているものの、“一体感のあるリズム・セクション”を土台に据えたミックスが志向されている。

また、本作では Walter Becker 自身がベースを弾いているトラックも多く、ギタリストだけでなくベーシストとしての彼の感覚が、作品全体のグルーヴに強く影響している。

Two Against Nature 期の“緻密なレイヤーの絡み合い”に対し、Everything Must Go 期のバンドは、“少ない音数でどれだけ深く揺らせるか”に重心を移しているようにも感じられる。

制作陣は、「このアルバムは、ソロの華やかさではなく、アンサンブルのまとまりと、歌詞にフォーカスが合うように作られている」と語っている。

実際、長大なギター・ソロや派手なブレイクは控えめで、代わりに細かなコード・ヴォイシング、ホーンの差し込み方、コーラスの配置など、目立たない部分の設計が徹底されている。

そうした“控えめな完璧主義”こそが、『Everything Must Go』を一聴すると地味に感じさせながら、聴き込むほどにクセになる作品へと押し上げているのだと思える。

8. ファンや評論家の反応

リリース当時、『Everything Must Go』はおおむね好意的なレビューを受けつつも、前作ほどの熱狂には至らなかった。

多くの批評家は、「相変わらず演奏と録音は抜群だが、曲のインパクトがやや薄い」「肩の力が抜けた佳作」といったトーンで評価している。ウィキペディア+2AllMusic+2

その一方で、ロック/ジャズ・ロック系のメディアや、一部のファンからは「大人の耳にこそ響くアルバム」として支持されることも多い。

特に「Things I Miss the Most」「Green Book」「Lunch With Gina」「Everything Must Go」あたりは、後年のランキング企画などで“後期名曲”として言及されることが増えている。

興味深いのは、Steely Dan 全アルバムのランキング記事などで、本作がしばしば“最下位”に置かれながらも、そのレビュー内容自体は「もしこれが最弱だとしたら、バンドの平均値がどれだけ高いかの証拠だ」といったニュアンスを含んでいる点である。

つまり、『Everything Must Go』は“弱い作品”というよりは、“強すぎるカタログの中で、相対的に地味な位置にいる作品”と捉えるのが適切なのだろう。

ファン・コミュニティでも、リリース当初は「サラッとしすぎている」「Two Against Nature の方が好み」という声が目立ったが、時間が経つにつれて「実は一番よく聴いている」「歳を取るほど刺さる」という再評価が進んでいる。

とりわけ、中年以降のリスナーにとって、本作の“疲れているのにどこかユーモラスな視線”は、若い頃には実感できなかったリアリティを持って迫ってくるのかもしれない。

参考文献

- Wikipedia “Everything Must Go (Steely Dan album)”(作品概要・録音場所・チャート情報)ウィキペディア+1

- Last.fm “Everything Must Go — Steely Dan”(最終作としての位置づけ・アルバム概要)Last.fm

- HMV “Everything Must Go(Hybrid SACD 解説)”(固定バンド編成・ライヴレコーディング志向の解説)HMV Japan

- Sessiondays / SD Archive “Everything Must Go – Credits & Tracks”(参加ミュージシャン・クレジット)Session Days+2Steely Dan Archive+2

- Donald Fagen “Eminent Hipsters” 引用/インタビュー(「Godwhacker」のコンセプト発言)Goodreads+1

- Sound on Sound “Steely Dan – Recording Everything Must Go”(制作プロセス・録音手法)Sound On Sound

- Rock & Roll Globe “Slang of Ages: Steely Dan’s Everything Must Go at 20”(アルバム全体の“孤独さ”の指摘)Rock and Roll Globe+1

- 各種レビュー/記事(The Guardian, Tinnitist, ProgArchives, Sputnikmusic ほか:作品評価・ランキング文脈)Progarchives+4AllMusic+4ガーディアン+4

コメント