発売日: 1972年11月

ジャンル: クラウトロック、ファンク、アヴァンギャルド・ロック

概要

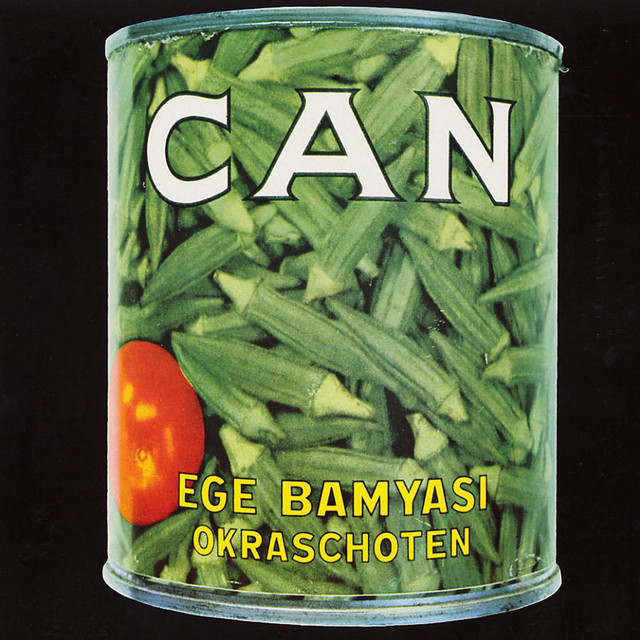

『Ege Bamyasi(エゲ・バミヤスィ)』は、Canが1972年に発表した4作目のスタジオ・アルバムであり、クラウトロックという語を超えて、“グルーヴの魔術師”としてのCanが完全に開花した転機となる作品である。

前作『Tago Mago』のカオティックでアブストラクトな即興世界に対し、本作ではよりタイトでリズム中心のアプローチが際立っており、ファンクやサイケポップ、実験音楽が自然に融合した音楽性を確立。

Canのメンバーたちは、日々のジャム・セッションを録音し、そのテープを物理的に切り貼りすることで“編集による作曲”を行う独自の手法を本作でも継承しつつ、より洗練された形で提示している。

タイトルの「Ege Bamyasi」とは、トルコ語で“エーゲ地方のオクラ”を意味し、ジャケットには実際の缶詰が写っている。

この無意味にも思えるユーモアは、Canの音楽にある「意味を超える」アプローチ、あるいは“味覚のように音を楽しむ”という精神を象徴しているとも言える。

バンドの要であるドラマー、ヤキ・リーベツァイトによる“モーターリック”とも形容される機械的で生々しいビート、そしてダモ鈴木の即興的で有機的なヴォーカルが、実験と快楽を両立させる稀有なバランスで並び立っている。

本作によってCanは、前衛の領域にいながらも“踊れる”バンドとしても評価されるようになり、その影響はTalking HeadsやRadiohead、Beastie Boysにまで波及していく。

全曲レビュー

1. Pinch

冒頭から飛び出す16分間のフリー・フォーム・ファンク。

ヤキのドラムが全編を牽引し、ベースとギターが有機的に絡み合う。

ダモのボーカルはもはや「言葉」ではなく「音」。

Canの反復と即興の哲学が、最もアグレッシブに展開されるトラックである。

2. Sing Swan Song

前曲から一転して、浮遊感のあるドリーミーなサウンドスケープ。

水面を漂うようなギターとミニマルなリズムに、ダモの幽玄な歌が重なる。

Canの“静と動”のバランスが美しく表現されたバラード的ナンバー。

3. One More Night

クラブ・ミュージックの先駆とも言える4つ打ちファンク。

ベースが淡々とループし、そこに声やノイズがレイヤーのように加わる。

最小限の変化で最大限の恍惚を生み出す、Canの“減算美学”が体現されている。

4. Vitamin C

本作中もっともキャッチーかつファンキーな楽曲で、ドラマやCMでの使用歴も多い代表曲。

「Hey you! You’re losing, you’re losing, you’re losing your Vitamin C!」という繰り返しのフレーズが記憶に残る。

即興性とポップ性が絶妙に交錯した名演。

5. Soup

3部構成からなる9分の実験曲。

前半はアグレッシブなファンク、続いてノイズと音響操作の中間地帯、最後は音響崩壊と沈黙。

Canの「即興+編集」哲学が最も構造的に展開されたトラック。

6. I’m So Green

リズミカルなギター・リフとミニマルな構成。

日常の無意味な繰り返しに潜む快感を音楽にしたような作品。

軽快な印象だが、リズムと編集の妙に満ちており、聴くたびに新たな層が立ち上がる。

7. Spoon

シングルとしてドイツでヒットした曲で、テレビドラマの主題歌にも使用。

エレクトロニクスの導入、反復的でクールなグルーヴ、ささやくようなダモのヴォーカル。

テクノやポスト・パンクを先取りしたような完成度であり、本作の象徴的な締め括りである。

総評

『Ege Bamyasi』は、Canが“即興と構築”“実験とポップ”“身体性と知性”のすべてを横断し、もっとも“開かれた”瞬間を記録した作品である。

本作において、Canはロックという形式にとらわれず、リズムと空間、即興と編集、意味と音といった概念を自在に操作している。

とくにヤキ・リーベツァイトのドラムは、Canの音楽を「反復=進化の場」として機能させ、ポスト・ロックやテクノにも多大な影響を与えることとなった。

また、ダモ鈴木の“非言語的”ヴォーカルは、意味を超えた表現=“音としての声”としてリスナーの深層意識に訴えかける。

彼の存在によって、Canの音楽は言葉からも、ジャンルからも解放されていく。

結果として『Ege Bamyasi』は、Canのキャリアの中でもっとも“聴きやすく”、かつ“深みがある”という希有なバランスを獲得した作品として、多くのファンに愛されている。

それは、地上に足をつけたまま宇宙に触れるような——そんな音楽体験を提供するアルバムなのだ。

おすすめアルバム(5枚)

- Can – Future Days (1973)

本作の穏やかでアンビエント的な発展形。水の中で漂うようなサウンド。 - Talking Heads – Remain in Light (1980)

ファンクとミニマリズム、編集的な構築美。Canの影響が明確。 - Radiohead – Amnesiac (2001)

即興的なセッションと編集の融合、音響的な距離感に共通性あり。 - Beastie Boys – Check Your Head (1992)

ジャムバンド的手法とサンプリングの融合。Canからの間接的影響が随所に感じられる。 - Neu! – Neu! 75 (1975)

よりダイレクトにミニマルと反復の魅力を押し出したクラウトロックのもう一つの金字塔。

制作の裏側(Behind the Scenes)

『Ege Bamyasi』は、ケルンの“Inner Space Studio”で録音されたが、その実態はかつての映画館を改装した自作スタジオだった。

Canのメンバーたちは日々この場所にこもり、延々とセッションを繰り返しては録音し、その断片を切り貼りして楽曲へと構成していた。

特に「Soup」や「Pinch」では、長時間のセッションの中から数十秒単位でフレーズを抽出し、アナログテープを物理的に編集することで楽曲を作っており、今日で言うDAW的編集感覚の先駆であった。

また、「Spoon」はドイツの人気テレビドラマ『Das Messer』のテーマ曲に起用され、Canにとって初のチャート・ヒットとなった。

このように、『Ege Bamyasi』は“編集と即興”のあいだで揺れ動く創作過程を、奇跡的にバランス良くパッケージした作品であり、Canの持つポップ性と芸術性の結節点なのである。

コメント