1. 歌詞の概要

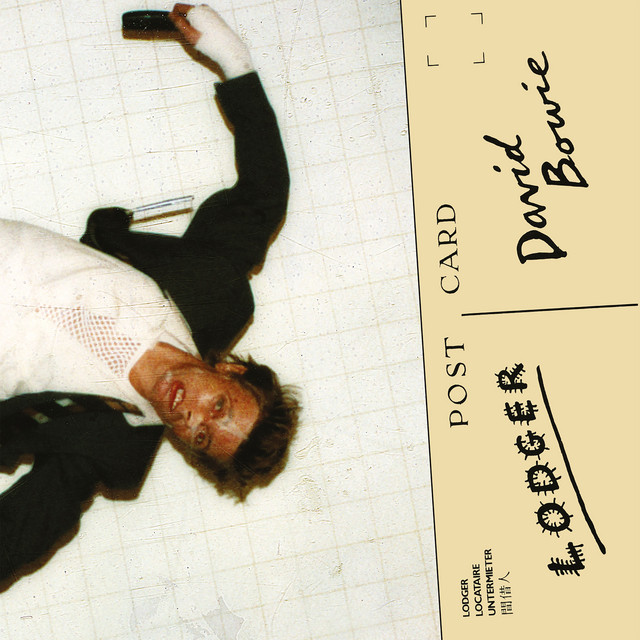

「DJ」は1979年のアルバム『Lodger』に収録された楽曲であり、同年シングルとしてもリリースされた。歌詞は、一見すると華やかな音楽業界の象徴である「DJ」の姿を描いているように見えるが、実際にはその裏に潜む空虚さや疎外感をテーマとしている。「僕はDJだ。でも曲はかけられない」といった逆説的なフレーズは、音楽を支配しているように見えて実は自らの表現を持たない存在、あるいは業界の中で操られる立場の虚しさを示している。表面的には軽快なダンスナンバーのようでありながら、実際にはメディアや音楽産業の機能不全を皮肉る内容となっているのだ。

2. 歌詞のバックグラウンド

「DJ」はブライアン・イーノとの共同制作による『Lodger』の中でも、最も皮肉と風刺の色が濃い楽曲のひとつである。1970年代末、音楽産業は急速に変化し、スターの役割は「創造者」から「アイコン」や「メディアの象徴」へと移行していった。特にDJはディスコ文化の中で「観客を動かす権力者」として注目を浴びるようになったが、ボウイはその立場に潜む無力さや依存性を見抜き、楽曲に反映させた。

レコーディングでは、前衛的なギターサウンドを作り出すために、ロバート・フリップが即興的なギターパートを録音し、そこから断片的に切り取られたフレーズが楽曲に組み込まれている。これにより、曲全体にはカオティックで不安定な印象が与えられ、DJという職業や立場のアイロニーを増幅させている。

また、ミュージックビデオも強烈で、ボウイが街中を歩きながらカメラに向かって歌い、群衆の中に紛れていく様子が描かれる。これは「DJ」がスターでありながらも匿名性に飲み込まれる存在であることを象徴している。

3. 歌詞の抜粋と和訳

(引用元:Genius Lyrics)

I am a DJ, I am what I play

僕はDJだ 僕は僕が流す音楽そのもの

I’ve got believers (kiss-kiss)

僕には信者たちがいる(キス・キス)

I’ve got believers (believing me)

僕を信じている者たちがいる(僕を信じ込んでいる)

I am a DJ, I am what I play

僕はDJだ 僕は僕が流す音楽そのもの

Can’t turn around, no, can’t turn around

振り返ることはできない そう、もう後戻りはできない

ここで歌われる「I am what I play(僕は僕が流す音楽そのものだ)」というフレーズは、DJが自己表現者ではなく、与えられた役割を体現する存在であるという皮肉を含んでいる。

4. 歌詞の考察

「DJ」は、音楽業界におけるスターやDJという存在の両義性を突きつける曲である。一方でDJは観客の信仰を集める「救世主」のような立場にあるが、同時に自分自身の創造力や意思を欠き、「流す音楽によってしか存在できない」矛盾した存在である。この二面性が「I am what I play」というフレーズに集約されている。

また、1970年代後半のディスコ文化やメディア産業に対する批判としても解釈できる。当時、アーティストの役割は商品化され、スターはブランドのように扱われていた。ボウイ自身も「ジギー・スターダスト」「シン・ホワイト・デューク」といったペルソナを纏い続け、その重圧に苛まれていた過去がある。その経験が「DJ」という仮面を借りて自己言及的に描かれているともいえる。

ロバート・フリップの切り刻まれたギターサウンドは、DJの行為そのものを音で表現しているかのようであり、楽曲の断片性や不安定さは「操作される音楽」と「主体性を欠いた存在」のテーマと響き合っている。表面的なキャッチーさと裏に潜む不安定さの落差が、この楽曲の特異性を生んでいるのだ。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- Fame by David Bowie

音楽業界の権力構造と名声の虚しさをテーマにした曲。 - Ashes to Ashes by David Bowie

自己言及的で、スターの矛盾や疎外感を描いた代表作。 - Psycho Killer by Talking Heads

ポップでありながら不安定な緊張感を孕んだナンバー。 - Once in a Lifetime by Talking Heads

メディア社会と自己同一性の揺らぎを表現した曲。 - This Must Be the Place by Talking Heads

音楽と自己認識の関係性を優しく描いた作品。

6. メディア批評としての「DJ」

「DJ」は単に音楽的実験の成果ではなく、メディアとアーティストの関係性を鋭く抉る批評的な楽曲でもある。DJは「信者」を集める一方で、自分自身の音楽を生み出すわけではない。この矛盾した存在は、そのまま大衆文化におけるアイコン的存在の虚しさを象徴している。

ボウイは自身の経験を踏まえつつ、社会における「スター」と「消費される存在」の境界を描き出した。結果として「DJ」は『Lodger』の中でも最も直接的で挑発的なメッセージを持つ楽曲として、今もなおリスナーに問いを投げかけ続けているのである。

コメント