1. 歌詞の概要

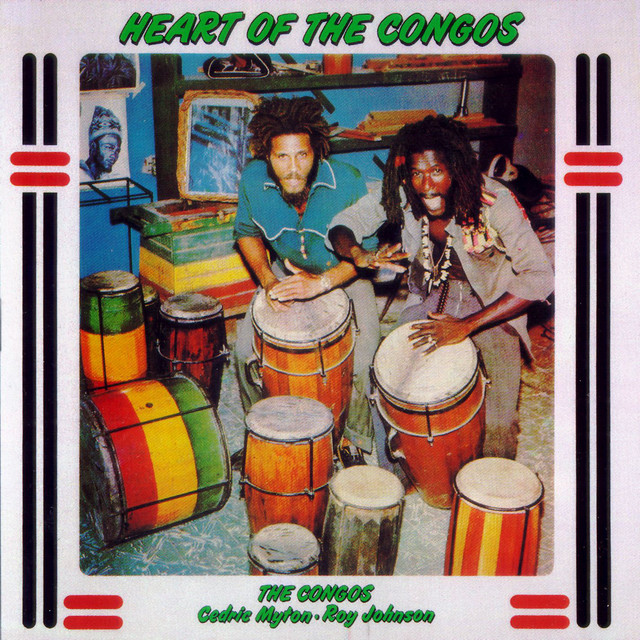

「Congoman(コンゴマン)」は、ジャマイカのルーツ・レゲエグループ、The Congos(ザ・コンゴス)が1977年にリリースした名盤『Heart of the Congos』に収録された楽曲であり、その中でも特にスピリチュアルかつ神秘的なオーラを放つトラックである。

曲のタイトル「Congoman」は、“アフリカの子孫”や“コンゴ人の末裔”を意味し、ラスタファリズムにおける精神的ルーツ=アフリカへの帰還意識を体現した重要なキーワードである。

この楽曲は、聖書的世界観とアフロ・カリブのスピリチュアリズムを融合させ、黒人としての誇りと霊的再生、そして歴史的苦難を超えた未来への希望を讃える内容となっている。語り手である“コンゴマン”は単なる人物ではなく、奴隷貿易を経てディアスポラとなったアフリカ系ジャマイカ人の象徴であり、彼らの内にある“神の光”を目覚めさせようとするラスタ的預言者のような存在として描かれている。

全体的に儀式的で呪術的な構成となっており、歌詞も断片的かつ詠唱のように繰り返され、聴く者を“音のトランス”状態へと導いていく。それは、まさに“音楽による再生の儀式”とも言えるスピリチュアルな体験であり、ルーツ・レゲエの枠を超えた作品となっている。

2. 歌詞のバックグラウンド

「Congoman」は、伝説のBlack ArkスタジオにてLee “Scratch” Perryの手によってプロデュースされた。The Congosのヴォーカルスタイル——Cedric Mytonの天を突き抜けるようなファルセット、Ashanti Royの渋く土着的な中音、Watty Burnettの低く重厚なバリトン——がこの曲では最大限に活かされ、三位一体のような霊的ハーモニーを生み出している。

楽曲の骨格には、ナイヤビンギ(Nyabinghi)と呼ばれるラスタファリアンの儀礼音楽のリズムが感じられ、そこにリーペリー特有の残響処理や不可思議なサウンドエフェクトが折り重なることで、まるで聖なる儀式の現場にいるかのような空間が出現する。

歌詞においても、「Congoman」とは、コンゴ=アフリカの魂を受け継いだ者たちが、自らのルーツに目覚め、ザイオン(Zion)を目指して精神的解放を得るまでの旅を象徴している。これは、ラスタファリズムにおける最重要テーマのひとつであり、「Babylon(堕落した西洋世界)」からの脱出と「Zion(精神的・文化的アフリカ)」への帰還を描いた物語と重なる。

3. 歌詞の抜粋と和訳

以下に、「Congoman」の印象的なフレーズを抜粋し、日本語訳とともに紹介する。

引用元:Genius Lyrics – Congoman

“Congoman, gather the children and come”

コンゴの人よ、子どもたちを集めておいで

“We are going to the Promised Land”

我々は約束の地へ向かうのだ

“Run, run, run, come, come, come”

走れ、走れ、おいで、おいで

“See the children playing in the sun”

太陽の下で子どもたちが遊んでいる

“Back to Africa, I and I shall go”

アフリカへ戻るのだ、我々“アイ・アンド・アイ”は

“Leaving Babylon, leaving Rome”

バビロンを、ローマを去って

ここにある「Congoman, gather the children and come」という呼びかけは、まさに預言者的な導きの言葉であり、アフリカへ精神的帰還を遂げるラスタの旅への出発を促す儀礼的なフレーズである。子どもたちは“未来”であり、コンゴマンは“祖先”である——両者が出会うとき、歴史は循環し、再生の時が来る。

4. 歌詞の考察

「Congoman」の詩世界は、ジャマイカにおける植民地支配の記憶、奴隷制度の影、失われたアフリカ文化、そしてそれを取り戻そうとするスピリチュアルな運動——つまりラスタファリズム——の集大成とも言える。

曲中で繰り返される「Back to Africa」や「Leaving Babylon」は、肉体的な移動というよりも、“精神の再接続”を意味している。奴隷制度によりアフリカから引き離され、名前や言語、文化を奪われたジャマイカの黒人たちにとって、“アフリカに帰る”とは、自分たちが誰であるかを再発見し、文化的自尊心を回復することでもある。

また、“子どもたちを集めよ”というモチーフは、現世代だけでなく未来の世代にも向けられた預言であり、ラスタ哲学を次の世代へと継承する責任を語っている。The Congosがこの曲で成し遂げているのは、“アフリカの記憶”を再構築する音楽的アクションであり、それが幻想的で呪術的なトーンによって、聴き手の深層心理にまで訴えかけてくる。

その中で「コンゴマン」は、単なる一人称ではなく、聞き手自身を指しているとも言える。つまり、聴く者すべてが“自らの根源”に向き合い、“バビロン”という外的支配から解き放たれ、精神の自由を得る旅に出るべきだという、ラスタのメッセージが込められている。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- “Declaration of Rights” by The Abyssinians

植民地主義と人権をテーマにしたラスタレゲエの金字塔。 - “African” by Peter Tosh

「私は黒人ではない、アフリカ人だ」と高らかに歌うアイデンティティの宣言。 - “Marcus Garvey” by Burning Spear

アフリカ回帰思想の祖マーカス・ガーヴィーを讃える代表曲。 - “Row Fisherman Row” by Culture

信仰と希望を象徴する“漁師”をメタファーに用いた霊的ルーツ・ソング。 - “Sinners” by The Congo Ashanti Roy

The Congosのメンバーによるソロ作。罪と赦し、精神の再生を主題にした楽曲。

6. 音楽がもたらす霊的帰還:「Congoman」という“記憶の儀式”

「Congoman」は、ルーツ・レゲエの中でも最も深遠な精神性を帯びた楽曲のひとつであり、それは単なる音楽を超え、“音による帰郷”の儀式でもある。

Lee “Scratch” Perryの奇跡的なプロダクションにより、楽器一つ一つが生き物のように息づき、ヴォーカルは天と地を結ぶ祈りとなって宙に響き渡る。この曲を聴くことは、単にリズムに身を委ねることではなく、歴史の深層と自らのルーツに触れることを意味している。

だからこそ「Congoman」は、ルーツ・レゲエのファンだけでなく、文化やアイデンティティ、歴史の問題に真摯に向き合う人々にとって、今なお“目覚め”を促す霊的体験として位置づけられている。

これは音楽でありながら、祈りであり、問いかけであり、再生のプロセスでもある。

あなたの中に眠る“コンゴマン”を呼び起こす一曲。それが、「Congoman」である。

コメント