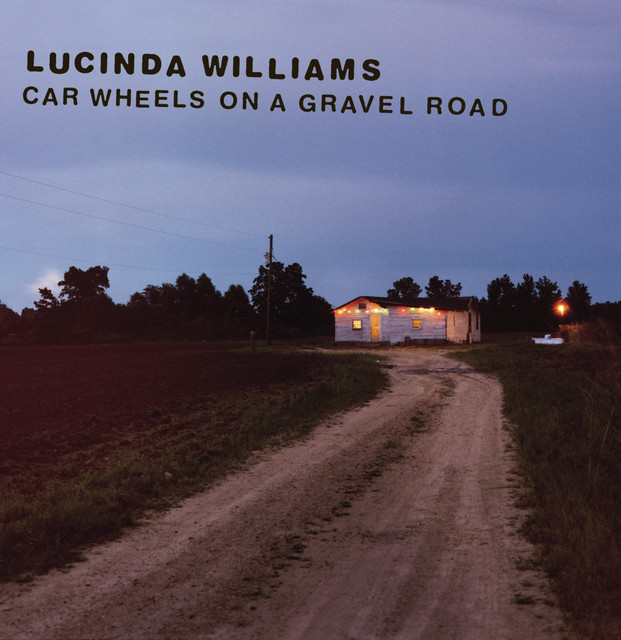

1. 歌詞の概要

「Car Wheels on a Gravel Road」は、ルシンダ・ウィリアムズ(Lucinda Williams)が1998年にリリースした同名アルバムのタイトル・トラックであり、アメリカ南部の風景と感情の記憶を見事に融合させた作品です。この楽曲は、子供時代の断片的な記憶、失われた家族の時間、そして人生の根無し草的な感覚をテーマにしています。タイトルの通り、「砂利道を走る車輪の音」は、この曲全体のメタファーであり、落ち着かない移動の象徴でありながら、深い郷愁と結びついた“音の記憶”として響いています。

歌詞は具体的な地名(マコン、ジョージア州、セントルイス)を織り交ぜながら進行し、感情の輪郭をぼかしたまま、まるでロードムービーのようなスタイルで展開します。語り手は、誰か(多くの解釈では母親)と一緒に車に乗っている子供であり、ラジオから流れる音楽や母親の叫び、車の軋む音など、五感を通じた記憶の断片がリスナーの心にじわじわと染み渡ります。特に「Don’t you cry / Pretty baby(泣かないで、かわいい子)」という繰り返される一節は、愛情とも焦燥とも取れる複雑な響きを持ち、語り手の孤独や混乱が浮き彫りになります。

2. 歌詞のバックグラウンド

「Car Wheels on a Gravel Road」は、ウィリアムズのキャリアにおいて決定的な作品であり、その制作には長い年月と数多くの苦悩が伴いました。アルバムの制作は1995年に始まりましたが、プロデューサーやアレンジを巡る意見の食い違い、録音のやり直し、再構築など、紆余曲折を経てようやく完成し、1998年にリリースされました。

この楽曲は、ルシンダ・ウィリアムズ自身の南部での子供時代や、作家だった父ミラー・ウィリアムズの転勤に伴って各地を転々とした経験がベースになっています。彼女はよく「家族の不安定さ」「場所の記憶」「感情と言葉の距離感」について語っており、この曲はまさにそれらのテーマの結晶と言えるでしょう。

音楽的には、オルタナ・カントリー、アメリカーナ、フォーク、ブルースなどが溶け合ったスタイルで、歌詞の情景描写とサウンドが完璧に一致している点も特筆すべきです。ジョージア州のホコホコと乾いた空気が漂うようなギターの質感、バックビートの重さ、そしてルシンダの感情を抑えながらも滲み出るヴォーカルは、どこかで聴いたようで、どこにもない――そんな独特の郷愁を生み出しています。

3. 歌詞の抜粋と和訳

以下に、「Car Wheels on a Gravel Road」の印象的な歌詞の一部を引用し、和訳を添えて紹介します。

引用元:Genius Lyrics – Lucinda Williams “Car Wheels on a Gravel Road”

Sittin’ in the kitchen, a house in Macon / Loretta’s singing on the radio

マコンの家のキッチンに座って

ロレッタ・リンの歌がラジオから流れてくる

Slashin’ through the screen door / Like a mad dog / Come on out, you little coward

網戸をバンと開けて

狂った犬みたいに

「出てこい、この腰抜け!」

Car wheels on a gravel road

砂利道を走る車輪の音

Don’t you cry / Pretty baby

泣かないで かわいい子

こうした歌詞からは、混乱した家庭の空気と、それを俯瞰して記憶する語り手の視点が感じられます。ロレッタ・リンのラジオ、マコンの家、怒号、泣く子ども、そして車輪の音。すべてが断片的でありながら、強烈な情景として浮かび上がってきます。

4. 歌詞の考察

「Car Wheels on a Gravel Road」は、単なる“旅の歌”でも“失恋の歌”でもありません。それは、記憶と音、場所と感情が分かちがたく結びついた、極めて詩的で映像的な楽曲です。語り手は子供でありながら、どこか冷静に情景を記録しており、その中には幼少期に味わった不安、怒り、困惑、そして少しの希望が混在しています。

特に象徴的なのが「車輪の音(Car wheels on a gravel road)」というフレーズです。この音は、逃げること、連れ去られること、どこかへ向かうこと、あるいは決して安定しない暮らしの象徴でもあります。そして同時に、それはノスタルジアの源でもあり、たとえ痛みを伴っていたとしても「過去」として記憶されたものは、時に美しくさえ感じられるのです。

また、「Don’t you cry / Pretty baby」というフレーズは、母親の言葉とも、自己慰撫の言葉とも取れます。言葉自体は優しく聞こえるものの、その背景には怒声や緊張があり、それが言葉の意味に複雑な陰影を与えています。つまり、愛はあるが、不完全で、時に残酷です。そうした“家族の真実”に対する洞察が、この曲には凝縮されています。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- “Speed of the Sound of Loneliness” by John Prine

孤独と距離をテーマにしたシンプルながら深い作品。ルシンダ同様、感情の細部をすくい取る歌詞が魅力。 - “Dusty Boxcar Wall” by Eric Andersen

移動と放浪をテーマにしたフォークソング。音の情景描写とルーツ感が共鳴します。 - “Crescent City” by Lucinda Williams

同じくルシンダの代表曲。ルイジアナへの郷愁と、土地と感情の関係性が鮮明に描かれています。 - “Return of the Grievous Angel” by Gram Parsons

オルタナ・カントリーのパイオニアによる傑作。旅と失われたアメリカーナの精神が息づいています。

6. “音としての記憶”とアメリカーナの再定義

「Car Wheels on a Gravel Road」は、アメリカーナというジャンルの文脈においても極めて重要な位置を占めています。この曲は、カントリーやブルース、フォークといったアメリカ南部の伝統的な音楽スタイルを踏襲しながらも、それを90年代以降の新たな解釈で再構築しています。その中でも特筆すべきは、**“サウンドのリアリズム”と“記憶の情景化”**という手法です。

ウィリアムズはこの曲で、具体的な風景を描くだけでなく、その風景がどう聞こえたのか、どう感じられたのかを音として再現しようとしました。車輪が砂利を踏む音、ラジオから漏れるカントリー・ソング、網戸が叩きつけられる音――これらが聴き手の中に“共鳴する記憶”を引き起こし、普遍的な感情へと昇華されていきます。

また、この曲とアルバム全体が高く評価されたことにより、ルシンダ・ウィリアムズはオルタナ・カントリー界の女王としての地位を確立し、後の多くの女性シンガーソングライターたち――例えばGillian WelchやBrandi Carlileなど――に大きな影響を与えました。

**「Car Wheels on a Gravel Road」**は、砂利道に響く車輪の音が、ひとつの人生の記憶そのものとなる瞬間を描いた傑作です。単なる懐古ではなく、“不安定な家族”や“根を持たない成長”の中に宿る真実を、詩と音の力で浮かび上がらせたこの楽曲は、現代アメリカ音楽の最も美しく、痛切な記録のひとつとして、これからも語り継がれていくでしょう。

コメント