1. 歌詞の概要

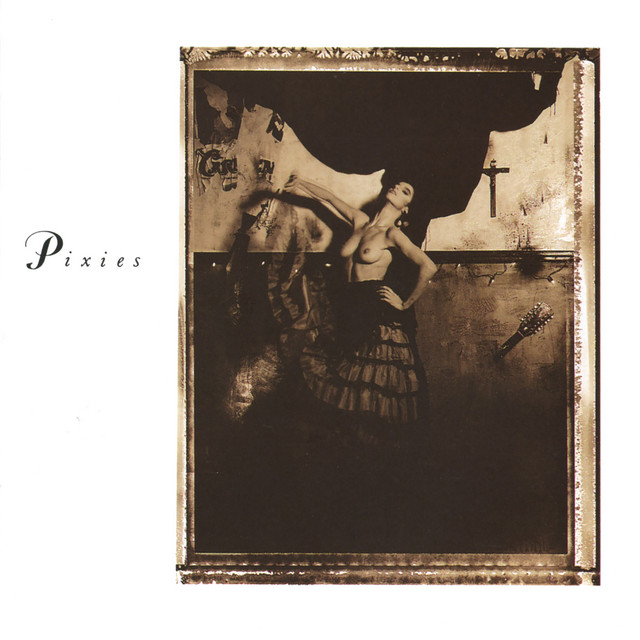

「Bone Machine」は、Pixiesのデビューアルバム『Surfer Rosa』(1988年)を象徴する冒頭曲であり、その衝撃的な導入部として、聴き手を瞬時にバンドの混沌と狂気の世界へと引き込む。

この曲のタイトル「Bone Machine(骨の機械)」という語感からして、すでにどこか機械的で、暴力的で、身体と無機質な何かが融合したような印象を与える。歌詞のテーマは一見断片的で解釈の余地が多く、Pixiesの特徴でもあるカットアップ的手法とシュールレアリスム的想像力が随所に表れている。

性的なイメージ、宗教的な比喩、日常の暴力、そして抽象的な破壊性——それらが破片のように散りばめられ、楽曲全体に凶暴で不可解な雰囲気を与えている。リスナーはこの曲を「意味」で理解するというより、「感覚」で受け止めることになるだろう。

2. 歌詞のバックグラウンド

Pixiesは1986年にボストンで結成され、その革新的なサウンドと表現手法により、後のオルタナティヴ・ロックやグランジの基盤を築いたバンドとして知られる。特に、Black Francis(フランク・ブラック)のリーダーシップと独自の歌詞世界、Kim Dealのクールで直感的なベースワーク、そしてSteve Albiniによる鋭利なプロダクションが『Surfer Rosa』という作品に強烈な個性をもたらしている。

「Bone Machine」は、まさにその三者の化学反応の結晶のような曲であり、ギターの鋭いカッティング、突如として噴き出すようなシャウト、そしてブラックユーモアとフェティッシュが入り混じった歌詞が渾然一体となっている。

この曲は、当時のインディー・ロックがいかに既存の音楽ジャンルや歌詞構造から逸脱しようとしていたかを示す象徴でもある。ピクシーズのこの曲は、決して“意味を追う”ものではなく、混沌と不快感、興奮と高揚を“体感”するものなのだ。

3. 歌詞の抜粋と和訳

以下に、「Bone Machine」から印象的な歌詞の一部を紹介する。

引用元:Genius Lyrics – Pixies “Bone Machine”

Your bones got a little machine

君の骨にはちっぽけな機械がついている

You’re the bone machine

君自身が骨の機械なんだ

I was talking to preachy-preach about kissy-kiss

僕は説教好きな奴に、キスについて語っていた

He bought me a soda / He bought me a soda / He bought me a soda and he tried to molest me in the parking lot

そいつはソーダを買ってくれて / ソーダを買ってくれて / ソーダを買ってくれたけど駐車場で俺に手を出そうとしたんだ

Yuh-huh

ああ、ほんとさ

And I feel like a son / Like a son / Like a son of a gun

俺はまるで息子のように感じる / あの男の / 銃のような息子の

4. 歌詞の考察

「Bone Machine」の歌詞は、Pixiesの特徴でもある意味の断片化、イメージの暴走、そして性や暴力への露骨な言及に満ちている。曲の冒頭で語られる「bone machine」という表現は、肉体と機械が融合したような不穏な感覚を生むが、それは一種のメタファーであり、性愛や欲望、身体性にまつわる曖昧な境界を象徴しているとも考えられる。

「kissy-kiss」「preachy-preach」といった子どもっぽい言葉遣いの中に、「molest(性的ないたずら)」という生々しい語彙が突如として放り込まれることで、語り手の混乱や歪んだ記憶、あるいは狂気が垣間見える。その構造はまるで悪夢のようであり、現実と妄想が溶け合ったような異様なテンションを生み出している。

「I feel like a son of a gun」というフレーズもまた、銃という暴力装置に“息子”という純粋さのイメージが接続されることで、不安定な自己認識と暴力への欲望、もしくは拒絶のようなものが立ち上がってくる。Pixiesが繰り返し描いてきたテーマ——性、宗教、暴力、身体——がこの曲でも凝縮され、言葉の意味よりも語感、叫び、衝動が前景化している。

この曲の凄みは、歌詞の意味が明瞭でないにもかかわらず、確実に何かが“感じられる”という点にある。嫌悪感、違和感、不穏さ、どれもが否応なく押し寄せてくる。まさに、それがPixiesの真骨頂なのだ。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- Tame by Pixies

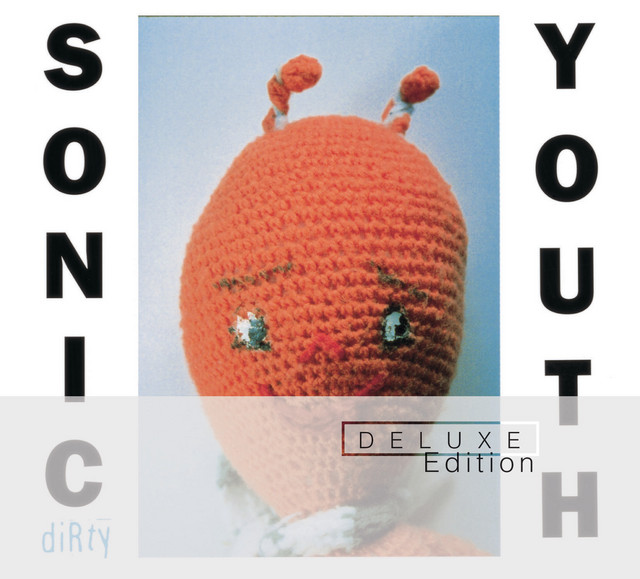

『Doolittle』に収録された、より暴力的で獣のようなエネルギーを持つ一曲。シャウトと静寂のコントラストが鮮烈。 - Death Valley ’69 by Sonic Youth

混沌と暴力のイメージを描き出すポスト・ノーウェイヴの名作。Pixiesとの共鳴点が多い。 - Aneurysm by Nirvana

セクシュアリティ、破壊性、愛情が奇妙に絡み合う一曲で、「Bone Machine」と似た毒気を感じさせる。 - Human Fly by The Cramps

性的なグロテスクさとガレージロックの原始的なエネルギーが融合。Pixiesの初期衝動に近い感触がある。

6. Pixiesの“衝動”を封じ込めた曲

「Bone Machine」は、Pixiesというバンドの核心にある“衝動”を、むき出しのまま閉じ込めたような楽曲である。

それは理性的な理解や、明確な構造、整ったメロディを拒絶し、代わりに言葉の爆発、音の裂け目、情緒の過剰によって成り立っている。まるで、精神の奥底にある“触れてはいけない何か”を無理やり掘り起こすような暴力性と、妙なユーモアが共存しているのだ。

この曲の存在によって、『Surfer Rosa』は単なるインディー・ロックの傑作ではなく、破壊的な芸術としてのポテンシャルを持ったアルバムへと昇華している。

「Bone Machine」は、耳に心地よい音楽とは言い難いかもしれない。しかし、その不快さの中にこそ、Pixiesの凄みと革新性が宿っている。そしてそれは今なお、ロックというジャンルの限界を問い直し続けているのだ。

コメント