イントロダクション

AFI(A Fire Inside)は、1980年代後半に誕生したアメリカのパンク・ロックバンドであり、そのダークでエモーショナルなサウンドは、パンクの枠を超えた芸術性を追求する姿勢で多くのファンを魅了してきた。彼らの音楽は、激しいエネルギーと繊細な内面の葛藤、そして時にメランコリックな旋律が共存する独自の世界観を形成し、アンダーグラウンドシーンからメインストリームへと進出する過程で、多くの若者たちに影響を与えている。本記事では、AFIの結成からアルバムごとの進化、代表曲の解説、さらには文化的背景やライブパフォーマンスにおける魅力まで、バンドの全体像を余すところなく紹介する。

アーティストの背景と歴史

AFIは、1980年代末のアメリカ・カリフォルニアを舞台に、青春の葛藤や反抗の精神を音に乗せて発信するために結成された。初期のメンバーは、地下パンクシーンでの活動を通じ、自己表現の場としてバンドを形成した。バンド名「A Fire Inside(内に燃える火)」は、内面に秘めた情熱や闘志、そして自己破壊的な側面を象徴しており、そのメッセージはリリックや楽曲全体に色濃く反映されている。

結成当初、AFIはパンク・ハードコアの激しいサウンドとストレートなメッセージを武器に、地元のライブハウスや小規模なイベントで存在感を示していった。しかし、次第にメンバー間での音楽的探求が深まり、従来のパンクの枠を超えた実験的な要素や、ゴシック、ニューウェーブ、ポストパンクといった多様なジャンルの影響を取り入れることで、より複雑で奥行きのあるサウンドへと進化していった。

2000年代に入ると、AFIはその革新的な音楽性とビジュアル表現によって、世界中のリスナーの注目を集める存在となる。アルバム『Sing the Sorrow』のリリースは、彼らの名を一気に確立する転換点となり、その後も『Decemberunderground』などの作品を通じて、パンク・ロックの枠に留まらない芸術的表現を追求し続けている。メンバー各自の内面世界や社会に対する批評的な視点が、楽曲のリリックや演奏スタイルに反映され、AFIは単なるバンドではなく、ひとつの文化現象としての地位を築いている。

音楽スタイルと影響

AFIの音楽は、初期のパンク・ハードコアの荒々しさと、後期に見られるメロディアスでドラマティックな展開が融合した独自のスタイルである。初期の作品では、シンプルながらも鋭いギターリフ、激しいドラムビート、そしてボーカルのシャウトが前面に出ていたが、次第にメロディックな要素やアレンジの多様性が加わるようになる。

特に注目すべきは、ボーカリストのデイヴィッド・ピューリッジの表現力である。彼の声は、時に憤怒や叫びを、またある時は切なく哀愁を帯びたメロディを奏で、リスナーの心に直接訴えかける。彼の歌詞は、個人的な孤独感、内面の葛藤、そして社会への反抗心を象徴し、その生々しい表現は多くの若者たちの共感を呼んでいる。また、ギタリストやベーシスト、ドラマーといった各パートの演奏も、バンド全体としての緻密なアンサンブルを実現しており、単なるノイズやエネルギーだけでなく、計算されたアレンジメントが光る。

影響を受けたアーティストとしては、初期のパンク・ロックの先駆者たちに加え、ニューウェーブやゴシックロック、さらにはハードロックやメタルの要素が挙げられる。例えば、パンクの原点を感じさせるThe MisfitsやBlack Flagの影響は、AFIのアグレッシブな側面に色濃く反映されている一方で、The CureやSiouxsie and the Bansheesといったゴシックバンドの持つメランコリックな雰囲気は、後期の作品における感情表現の豊かさに寄与している。こうした多様な音楽的影響が、AFIのサウンドに独自の色彩を与え、ジャンルの境界を越えた新たな音楽性を生み出しているのである。

代表曲の解説

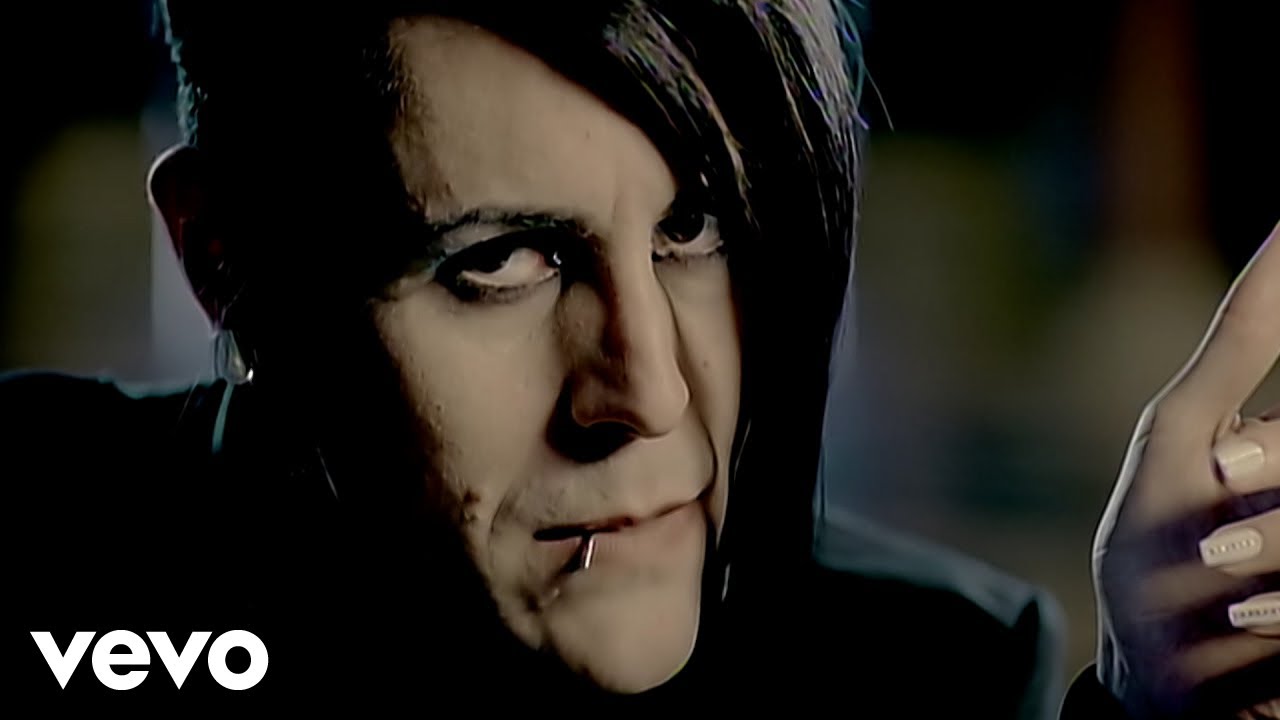

2006年にリリースされた『Decemberunderground』に収録される「Miss Murder」は、AFIの代表曲のひとつとして知られる。この楽曲は、アップテンポながらもどこか陰鬱なメロディが印象的で、リスナーを一瞬で引き込む力を持つ。ボーカルのデイヴィッド・ピューリッジが放つエネルギッシュな声と、キャッチーなサビのコントラストが特徴的であり、歌詞は現代社会の虚飾や偽りに対する批判を巧みに表現している。ミュージックビデオでも、そのビジュアル表現の独特な世界観が際立ち、AFIが単なる音楽グループに留まらず、総合芸術としての側面を強調する一因となった。

“The Leaving Song Part II”

『Sing the Sorrow』に収録された「The Leaving Song Part II」は、AFIが内面の孤独や失われた愛情をテーマに繊細に描いた楽曲である。楽曲全体に漂う哀愁と、繊細なメロディラインが、過去への郷愁や未来への不安を象徴している。デイヴィッド・ピューリッジの感情豊かなボーカルは、まるで一編の詩を奏でるかのように、リスナーに深い感動を与える。また、楽器のアレンジもシンプルながら重厚で、静寂と激動の対比が楽曲全体にドラマティックな展開をもたらしている。

“Girl’s Not Grey”

『Sing the Sorrow』以降の作品で特に話題となった「Girl’s Not Grey」は、AFIの進化したサウンドを象徴する一曲である。シンプルながらも洗練されたギターリフと、ミニマルなアレンジが、現代の若者たちの感情を鋭く捉え、またそのクールな印象が新たなファン層を獲得する原動力となった。歌詞は、表面的な美しさと内面の複雑さとのギャップを巧みに表現し、リスナーに深い印象を残す。ビジュアル面においても、シンプルでありながらスタイリッシュなミュージックビデオが、バンドの新たなイメージを定着させた。

アルバムごとの進化

Early Years: 地下パンクの原点

AFIの初期作品は、純粋なパンク・ハードコアとしてのエネルギーが溢れており、シンプルかつストレートな楽曲構成で構成されている。アルバム『Answer That and Stay Fashionable』や『Black Sails in the Sunset』など、初期のリリースは、アンダーグラウンドシーンでの熱狂的な支持を得るとともに、彼らの反抗的な精神と自己表現の強さを象徴している。これらの作品では、短く激しい曲が連なり、ライブパフォーマンスでの圧倒的なエネルギーがそのまま音に反映されている。

転換点:『Sing the Sorrow』とその革新性

2003年にリリースされた『Sing the Sorrow』は、AFIの音楽性における大きな転換点となった。従来のパンク的な要素に加え、よりドラマティックでメロディアスな構成が採用され、楽曲一つひとつがまるで一篇の物語を語るかのような奥行きを持つようになった。アルバム全体には、アレンジの緻密さやシンフォニックな要素、さらにはダークな雰囲気が漂い、リスナーに新たな感動を与えた。特に、「The Leaving Song Part II」や「Girl’s Not Grey」といった楽曲は、AFIが単なるパンクバンドから、より芸術性を追求するバンドへと成長したことを象徴している。

『Decemberunderground』:メインストリームへの飛躍

2006年にリリースされた『Decemberunderground』は、AFIが商業的にも大きな成功を収めるきっかけとなった。アルバムのリードシングルである「Miss Murder」は、ラジオやテレビの枠を超えて幅広い層に支持され、バンドの知名度を一気に高めた。従来のパンクファンだけでなく、ポップスやロックファンにも受け入れられるそのキャッチーなサウンドと洗練されたアレンジは、AFIが新たな音楽的境地を切り拓いた証である。アルバム全体を通して、エッジの効いたメロディとともに、内面の葛藤や社会的なメッセージが巧みに織り交ぜられている点が特徴的である。

近年の進化と現代性

近年のリリースでは、AFIは過去の成功を踏まえながらも、さらなる実験的な試みを続けている。シンプルながらも重厚なアレンジ、そしてデジタル時代に適応した新たなサウンドプロダクション技術が取り入れられ、現代のリスナーにも十分に訴求できる音楽性が確立されている。ライブパフォーマンスにおいても、映像や照明、舞台演出との融合が進み、単なる音楽の枠を超えた総合芸術としての魅力を発揮している。こうした進化は、AFIが常に自らの内面と向き合い、新たな表現方法を模索し続ける姿勢の賜物である。

影響を受けたアーティストと音楽

AFIは、初期のパンク・ロックの伝統を継承しながらも、ゴシックやニューウェーブ、ポストパンク、さらにはオルタナティブ・ロックといった様々なジャンルから影響を受けている。特に、The MisfitsやBlack Flagといったパンクの原点的存在の影響は、バンドの初期のアグレッシブなエネルギーに色濃く表れている。また、The CureやSiouxsie and the Bansheesといったゴシックバンドの持つ陰鬱で美しいメロディは、AFIの後期作品におけるメランコリックな側面を強調する要因となっている。こうした多様な音楽的影響は、AFIがジャンルにとらわれず常に革新を追求する姿勢を象徴しており、同時に後進のアーティストたちにも大きな刺激を与えている。

影響を与えたアーティストと音楽

AFIの革新的なサウンドとステージパフォーマンスは、パンク・ロックのみならず、幅広い音楽シーンに影響を及ぼしている。多くの新進バンドやアンダーグラウンドシーンのアーティストは、AFIの音楽性やライブパフォーマンスからインスピレーションを得ており、彼らの影響は単なる音楽性に留まらず、ファッション、ビジュアルアート、さらにはライフスタイルにまで及ぶ。デイヴィッド・ピューリッジの感情を震わせるボーカルや、各メンバーの緻密な演奏技術は、現代のロックシーンにおける新たなスタンダードを打ち立て、多くのフォロワーを生み出している。

オリジナル要素とエピソード

AFIの魅力は、単に楽曲やアルバムのリリースだけにとどまらない。バンド内部で交わされる創作過程や、ライブパフォーマンスにおける圧倒的なビジュアル表現、そしてメンバー同士の深い絆が、AFIの音楽に独自のオーラを与えている。デイヴィッド・ピューリッジは、しばしば個人的な体験や内面の葛藤を率直に歌詞に昇華させ、その結果としてリスナーに対して普遍的な共感を呼び起こしている。また、バンドの初期から続くDIY精神は、音楽シーン全体に影響を与え、アンダーグラウンドからメインストリームへと躍進するための原動力となっている。さらに、ライブ公演では、映像作家や舞台美術家とのコラボレーションにより、単なるコンサートを超えた一大芸術イベントを演出し、観客にとって忘れがたい体験を提供している。こうしたエピソードは、AFIが単なる音楽グループではなく、一つの文化現象として認識される所以である。

時代背景と文化的影響

AFIが登場した1980年代末から2000年代にかけてのアメリカは、政治的・社会的な変動が続く中で、若者たちが自己表現の場を求め、音楽シーンが急速に多様化していった時代である。パンクやハードコアといったジャンルは、社会の既成概念に対する反抗の象徴として、常に若者たちの心を捉えてきた。AFIは、その時代背景の中で、内面に秘めた情熱と孤独、そして社会に対する疑問や批判を鋭く表現し、リスナーにとって自らの内面と向き合う契機となった。

また、インターネットの普及やデジタルメディアの進化に伴い、バンドの楽曲やライブ映像は、従来のCDやラジオだけではなく、ウェブ上でも広く共有されるようになった。このことは、AFIの音楽がグローバルな影響力を持つきっかけとなり、パンク・ロックの枠を超えた新たな文化現象として、多くの国や地域で支持される結果につながっている。ライブパフォーマンスにおけるビジュアルアートや舞台装置、そしてファッションなども、AFIが影響を与えた要素として、今日のロックシーンにおけるスタイルの一部となっている。

まとめ

AFIは、その結成以来、パンク・ロックというジャンルの枠を超えた革新と情熱をもって、常に新たな音楽表現に挑戦し続けてきた。初期の激しいハードコアのエネルギーから、次第に洗練されたメロディとドラマティックなサウンドへと進化する過程は、彼ら自身の内面の葛藤や時代背景、そして社会に対する鋭い視点を反映している。バンドの代表曲である「Miss Murder」や「The Leaving Song Part II」、「Girl’s Not Grey」などは、単なるヒットソングに留まらず、リスナーに深い感情と共感を呼び起こす芸術作品として評価されている。

また、AFIの音楽は、初期のパンク・ロックの影響を受けつつも、ゴシック、ニューウェーブ、ポストパンクなど多岐にわたる要素を巧みに取り入れ、その結果、従来の枠組みを超えた新たな音楽的地平を切り拓いてきた。彼らが生み出すライブパフォーマンスは、音楽のみならず映像や舞台芸術との融合を果たし、観客にとって単なるコンサートを超えた総合芸術の体験となっている。

現代の多様な音楽シーンにおいて、AFIは依然として革新者としての存在感を放ち続け、その影響は後進のバンドやアンダーグラウンドシーンのみならず、メインストリームの音楽文化全体に大きなインパクトを与えている。彼らの楽曲やライブで感じられるエネルギー、そして内面に秘めた情熱は、時代を超えて多くのリスナーの心に火を灯し続けるだろう。

読者の皆さんにとって、AFIの音楽はただのエンターテインメントではなく、自己表現や内省、さらには社会への問いかけといった深いメッセージを内包した芸術作品である。彼らの歴史と進化を振り返ることは、音楽が持つ普遍的な魅力と、その背景に流れる時代の息吹を感じる貴重な機会となる。これからもAFIは、その独自の美学と情熱で、私たちに新たな感動と発見を提供し続けるに違いない。

以上のように、AFIはその結成当初から持ち続けた内面の情熱と革新的な音楽性により、常に変化と成長を遂げながら、パンク・ロックの枠を超えた新たな芸術表現を追求してきた。彼らの音楽が持つダークな美しさ、情熱、そして批評的な視点は、リスナーにとって自己を見つめ直すきっかけとなり、時に励まし、また時に問いかける力を持つ。音楽史におけるその存在は、今後も多くの世代に影響を与え続けるだろう。

読者の皆さんが、AFIの楽曲を通して感じる情熱や感動、そしてその背後に隠された深い物語が、日常生活の中での新たな視点や勇気につながることを願ってやまない。AFIが放つ「内に燃える火」は、これからも多くの人々の心に灯り続け、時代を超えた共感と革新の象徴として輝き続けるであろう。

コメント