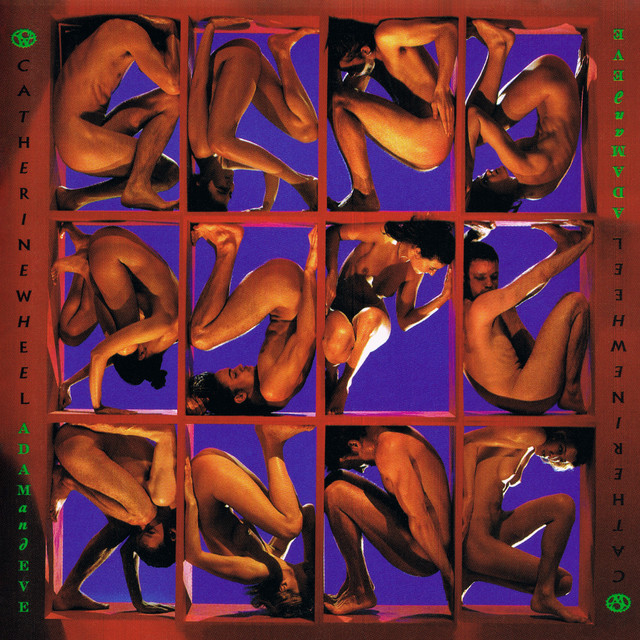

発売日: 1997年7月29日

ジャンル: オルタナティヴ・ロック、アートロック、ポストブリットポップ

楽園の喪失、そのあとで——美と絶望が交錯する叙情的オルタナティヴの果実

『Adam and Eve』は、Catherine Wheelにとって4枚目のスタジオ・アルバムであり、同時にバンドの芸術的成熟が最も色濃く反映された作品である。

1997年という、ブリットポップ後の英国ロック界における混沌と転換の時期にリリースされた本作は、ポストグランジ的な重さと、アートロック的な構成美を兼ね備えた、静かに野心的なアルバムだ。

タイトルが示すとおり、本作は“アダムとイヴ”という神話的なモチーフを起点に、欲望、罪、再生、愛の本質といった根源的なテーマを巡る旅を描く。

轟音ギターはこれまでより抑制され、代わって空間的な音響処理や、メロディアスなアレンジが強調されている。

ロブ・ディキンソンのヴォーカルは、激しさよりも深い陰影をたたえ、「叫ぶ」よりも「語る」ことへと重心を移している。

全曲レビュー

1. Intro

静かなピアノとストリングスによる短い導入部。

楽園の始まりを告げるような、あるいは終焉を示唆するような、儚くも荘厳な幕開け。

2. Future Boy

本作のコンセプトを象徴する一曲。

“未来の少年”という語り部を通して、文明と自己、運命と自由をめぐる内的対話が展開される。

ミディアムテンポながらスケール感は大きく、サウンドの奥行きも圧巻。

3. Delicious

シングルカットされた代表曲のひとつ。

美しさと毒、甘さと飢えが交錯するポップなナンバーで、耳馴染みの良さの中に深いテーマ性を秘める。

4. Broken Nose

ストレートなロックサウンドが顔を覗かせる楽曲。

“折れた鼻”という生々しいタイトルが、感情の暴発や崩壊を連想させる。

5. Phantom of the American Mother

アートロック的な構成と抽象的なリリックが特徴の長尺曲。

“アメリカの母の幻影”というタイトルには、個人的な母性と社会的規範の両方が暗示されているようだ。

6. Ma Solituda

スペイン語混じりのタイトルが異国情緒を漂わせる。

アコースティックなイントロから、徐々に情熱的なクライマックスへと向かう構成が印象的。

7. Satellite

メロディアスで美しい浮遊感をもつ曲。

“衛星”というメタファーが、孤独や遠距離恋愛、観測者としての視点など、多層的な意味を喚起する。

8. Thunderbird

パワフルでエネルギッシュなナンバー。

自由を象徴する“サンダーバード”が登場し、内面的な解放と空への憧れを描く。

9. Here Comes the Fat Controller

ユーモアと皮肉が混在するタイトルだが、楽曲は非常に緻密で重厚。

管理社会や権力構造に対する風刺とも読める。

10. Goodbye

シンプルかつ静謐な別れの歌。

“さよなら”の一言に込められた感情の深さと余韻が胸を打つ。

11. For Dreaming

夢見ることを許される場所——そんな温かくもほろ苦い空気が漂うバラード。

アルバム後半の沈静を支える美しい一曲。

12. Crème Caramel

タイトルの甘さとは裏腹に、幻想的かつ崩壊寸前の不安が漂う。

溶けるように消えていく感情の比喩として、見事なラストトラックである。

総評

『Adam and Eve』は、Catherine Wheelというバンドが持っていた激情と叙情のバランスを、最も繊細かつ統合的に表現した作品である。

轟音に頼らずとも深く刺さる音楽、激情を叫ばずとも滲ませる詞世界。

そのすべてが本作には息づいている。

これは“ロック”という形式を超えて、一つの詩的な黙示録、あるいは現代的神話の断章として響くアルバムである。

“アダムとイヴ”が追放された後、彼らが見た世界は果たして祝福だったのか、それとも破滅だったのか。

その答えを聴き手に委ねるような余白もまた、本作の美しさなのだ。

おすすめアルバム

- Radiohead / OK Computer

同年リリースのUKロック金字塔。存在論的問いと美しい音響の共演は本作と通じる。 - Manic Street Preachers / Everything Must Go

荘厳さとポップのバランス。悲しみと回復が共存するリリックの密度も共鳴する。 - The Verve / Urban Hymns

メロディアスかつ精神性の高い作品。楽園の喪失と再生という主題において近しい感触を持つ。 - Anathema / Judgement

ポスト・メタルから内省的ロックへ移行したバンドの転機作。Catherine Wheelの進化と重なる。 - Porcupine Tree / Stupid Dream

アートロック的構成と叙情的ロックの融合。1990年代後半の静かな革新性を共有する。

コメント