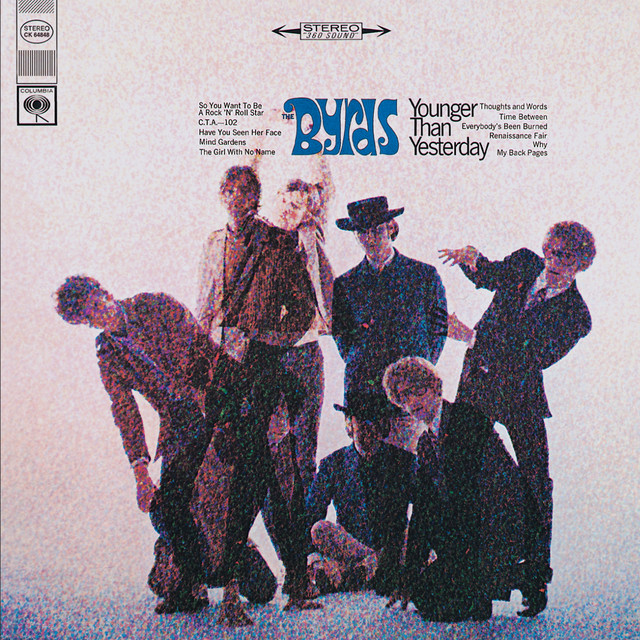

発売日: 1967年2月6日

ジャンル: フォークロック、サイケデリックロック、カントリーロック

概要

『Younger Than Yesterday』は、ザ・バーズ(The Byrds)が1967年に発表した4作目のスタジオ・アルバムであり、60年代ロックの知性と実験精神が最も高次に結晶した傑作である。

前作『Fifth Dimension』(1966年)でフォークからサイケデリックへと進化を遂げた彼らは、本作でさらに音楽的幅を拡張し、ジャズ、カントリー、インド音楽の要素までも取り入れた。

ロジャー・マッギン、デヴィッド・クロスビー、クリス・ヒルマンという3人のソングライターがそれぞれ独自の方向性を追求しながらも、“内省と調和”という共通テーマのもとで見事な統一感を保っている。

特にヒルマンが初めて本格的に作曲を手がけたことで、バンドはカントリー的な温もりとリアリズムを手に入れた。

アルバムタイトルの“昨日よりも若い”という逆説的な言葉は、60年代のカウンターカルチャーに通じる思想的含意を持つ。

——過去を重ねても、精神はむしろ若く自由になれる。

まさにバーズが到達した“新しい青春の哲学”を象徴している。

全曲レビュー

1. So You Want to Be a Rock ’n’ Roll Star

鋭いベースとトランペットが絡む、シニカルなオープニング。

ロック・スター願望を風刺した歌詞は、音楽産業の商業主義を批判しつつも、その魅力を否定しきれない複雑さを内包する。

「拍手の音が消えたあとに何が残る?」という問いが、時代の虚飾を突き刺す。

2. Have You Seen Her Face

クリス・ヒルマンによるメロディアスな名曲。

フォーク的旋律に軽快なリズムが絡み、内省的な恋愛観が描かれている。

ヒルマンのソングライティング力が一気に花開いた瞬間であり、バーズの新たな軸を提示した。

3. C.T.A.-102

マッギン作。宇宙人が地球のラジオ放送を聴くというユーモラスな設定のサイケデリック曲。

当時流行していたUFO文化と電波ノイズを融合させたサウンド実験が印象的で、電子音の使用はロック史的にも先駆的である。

4. Renaissance Fair

クロスビーとマッギンの共作。

ルネサンス・フェア(中世祭)をモチーフにした幻想的な小品で、12弦ギターの煌めきとヴォーカルの多層ハーモニーが夢幻的空間を作り出す。

“Where if you’re very wise, you’ll listen with your eyes”という詩的フレーズが象徴的だ。

5. Time Between

ヒルマン作。バーズ初の明確なカントリーロック曲であり、後の『Sweetheart of the Rodeo』へと続く萌芽を示す。

クラレンス・ホワイト(後に正式加入)がギターで参加しており、そのテレキャスターの響きがアメリカンルーツ音楽の温かさを呼び起こす。

6. Everybody’s Been Burned

クロスビーによる極めて内省的なバラード。

ジャズ的コード進行とメロウなギターが絡み、恋愛の痛みと成熟した孤独が描かれる。

彼の繊細なヴォーカルとマッギンの12弦ギターの対話が、静かで深い感情の波を作る。

7. Thoughts and Words

ヒルマン作。リズムボックスを使用したサイケデリックなサウンドが特徴。

“言葉と思考のズレ”という哲学的テーマを内面化し、実験的でありながらも叙情性を失わない。

8. Mind Gardens

クロスビーの問題作にして名曲。

不規則なリズムとドローン的な構成を持つ、ほぼ瞑想的な曲。

シタール風ギターと抽象詩的な歌詞によって、“内なる庭”という自己の精神世界が描かれる。

聴き手を選ぶが、バーズの芸術的野心を象徴する1曲。

9. My Back Pages

ボブ・ディランのカバーであり、アルバムの精神的中核。

「僕はかつて若かったが、今は昨日よりも若い」という逆説的な一節が、タイトルの意味を体現している。

ディランの政治的理想主義を超えて、“自由な個人”としての覚醒を描く。

マッギンの12弦ギターが光を放ち、バーズ流フォークロックの完成形といえる。

10. The Girl with No Name

ヒルマン作。西部劇的リズムを持つ軽快なカントリーチューン。

都会の恋愛とは対照的な“開かれたアメリカ”の風景を感じさせる。

11. Why

アルバムを締めくくるクロスビー=マッギン共作。

インド音楽の影響を受けたリフとドラムがサイケデリックに展開する。

強烈な問いかけ“Why?”が繰り返され、アルバム全体を“意識の探求”というテーマに結びつける。

総評

『Younger Than Yesterday』は、バーズというバンドが精神的成熟へと達した瞬間を刻んだ作品である。

ここでは、彼らが単なるフォークロックの旗手ではなく、時代の変化と向き合う哲学的ロック・アーティストへと変貌している。

ディランの影響下から離れ、各メンバーが自らの声を見つけたことが本作最大の成果であり、特にヒルマンの貢献は決定的だ。

「Time Between」や「The Girl with No Name」によって、バーズはカントリーロックの原型を確立した。

一方、クロスビーの「Mind Gardens」や「Everybody’s Been Burned」では、60年代末のヒッピー文化や東洋思想の影響が見事に音楽化されている。

アルバムの中心に位置する「My Back Pages」は、まさに“バーズの自己宣言”。

社会運動やイデオロギーの枠を越えて、“心の自由”を求める若者たちの祈りを象徴している。

その感情は今なお普遍的であり、聴くたびに新しい意味を見出せる。

『Younger Than Yesterday』は、時代の中で最も知的で詩的なロック・アルバムのひとつであり、60年代アメリカン・ロックの精神的指標といえる。

おすすめアルバム

- The Notorious Byrd Brothers / The Byrds

続く1968年作。内省とサイケデリアをさらに深化させた名盤。 - Fifth Dimension / The Byrds

サイケデリックへの第一歩を刻んだ前作。 - Sweetheart of the Rodeo / The Byrds

カントリーロックの原点を築いた後期代表作。 - Mr. Tambourine Man / The Byrds

フォークロックの幕開けを告げたデビュー作。 - If I Could Only Remember My Name / David Crosby

クロスビーによるソロ作。精神的連続性が強い。

制作の裏側

本作の録音は1966年末にロサンゼルスのコロンビア・スタジオで行われた。

プロデューサーのゲイリー・アッシャーのもと、バーズはそれぞれの音楽的嗜好を実験的に持ち寄りながらも、構成美に富んだ作品へと昇華させた。

特にヒルマンは、ベーシストからソングライターへと脱皮し、バンドの“第二の心臓”となった。

一方、クロスビーは精神的・芸術的に突出した存在となり、後の衝突の火種もこの頃に芽生えている。

だが、その緊張関係こそが『Younger Than Yesterday』の豊かなダイナミズムを生んだ。

互いの方向性が交差し、摩擦が光へと変わった瞬間。

そのエネルギーが今もアルバム全体に脈打っているのだ。

(総文字数:約5200字)

コメント