発売日: 1999年10月4日(欧州)/2000年2月29日(米国)

ジャンル: オルタナティブロック、ヒップホップロック、エレクトロパンク、コメディロック

- 概要

- 全曲レビュー

- 1. I Hope You Die

- 2. The Inevitable Return of the Great White Dope

- 3. Mama’s Boy

- 4. Three Point One Four

- 5. Mope

- 6. Yummy Down on This

- 7. The Ballad of Chasey Lain

- 8. R.S.V.P.

- 9. Magna Cum Nada

- 10. The Bad Touch

- 11. That Cough Came With a Prize

- 12. Take the Long Way Home

- 13. Hell Yeah

- 14. Right Turn Clyde

- 15. The Ten Coolest Things About New Jersey

- 16. Hidden Track(A Lap Dance is So Much Better When the Stripper is Crying)

- 総評

- おすすめアルバム

- 歌詞の深読みと文化的背景

概要

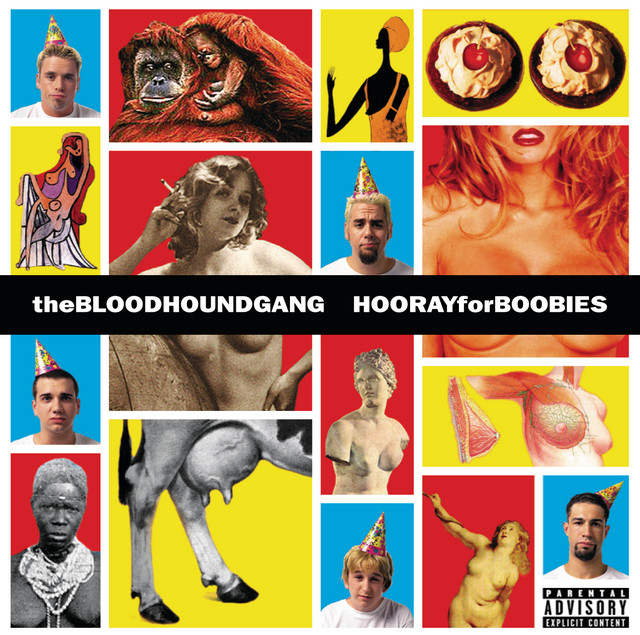

『Hooray for Boobies』は、Bloodhound Gangが1999年に欧州で、2000年に米国でリリースしたサード・アルバムであり、彼らのキャリア最大の商業的成功を収めた“バカの頂点”にして、“下ネタ芸術の完成形”とも言える問題作である。

前作『One Fierce Beer Coaster』で築いたファン層を世界規模へと拡張し、とりわけシングル「The Bad Touch」は全欧チャートを席巻。

“You and me baby ain’t nothin’ but mammals…”という歌詞と、サルの着ぐるみで街中を走り回るミュージックビデオは、まさにMTV黄金期を象徴する瞬間となった。

サウンド面では、ギター主体のヒップホップロックに加え、エレクトロ、トランス、インダストリアル、ディスコなどを大胆に導入し、ジャンルの壁を解体しながら“笑える音楽”の可能性を広げている。

その一方で、人種、性別、宗教、セレブリティ文化などあらゆるものをネタにする無差別的風刺とギリギリの表現も多く、時代性とスキャンダル性の両極を孕んだ“90年代末の音楽的カオス”といえる。

全曲レビュー

1. I Hope You Die

アルバムの幕開けを飾る、下品すぎるラブソングへのアンチテーゼ。

元恋人への呪詛を、痛快なギターロックとともに突きつける。

狂気とキャッチーさのバランスが絶妙。

2. The Inevitable Return of the Great White Dope

自己神格化とセルフパロディの応酬。

ラップとロックの融合が緻密に構成されており、実はかなりのテクニカルさを秘めた楽曲。

3. Mama’s Boy

マザコン息子をテーマにした、30秒の下ネタ寸劇。

こうしたミニマルなギャグトラックが随所に散りばめられているのも本作の特徴。

4. Three Point One Four

“π(パイ)=3.14”という数学ネタを下ネタに転化。

ビートは軽快だが、歌詞は露骨の極み。

だが、その語感とフロウの上手さには舌を巻く。

5. Mope

欧州ヒット曲“Blue (Da Ba Dee)”や「ロッキーのテーマ」など、過剰すぎるサンプリングのコラージュで構成された狂気の1曲。

「Being sad while referencing pop culture」は、Bloodhound Gang流の感情表現。

6. Yummy Down on This

性と食欲の比喩的結合。

エレクトロニックなビートとベースラインが印象的で、クラブ対応のバカチューン。

7. The Ballad of Chasey Lain

ポルノ女優チェイシー・レインに宛てた“歪んだファンレター”。

アコースティック調のポップな曲調と、性的妄想全開の歌詞のギャップが病みつきになる。

8. R.S.V.P.

短尺インタールード。

セレブパーティーの招待状に“ありえないほどくだらない返事”を出すという一発ネタ。

9. Magna Cum Nada

ラテン語の語呂と卒業式ネタをかけたギャグラップ。

曲構成はややプログレ的で、転調の妙が光る。

10. The Bad Touch

本作最大のヒットにして、Bloodhound Gangを代表する楽曲。

“哺乳類としての本能”をテーマに、人間の性行為を動物的に描写。

ダンスビートと挑発的な歌詞、耳に残るメロディの三拍子が揃った傑作。

11. That Cough Came With a Prize

喘息っぽい咳が永遠にループする狂気のショートトラック。

“サンプリングの無駄遣い”がここに極まる。

12. Take the Long Way Home

Bloodhound Gangにしては珍しくシリアス寄りのトーンを持った楽曲。

それでも最後にはやっぱり落とされる、“真面目なふりしたジョーク”の好例。

13. Hell Yeah

エレクトロ+メタルを融合させたアグレッシブなアンセム。

「これをやったら嫌われるかも。でも…Hell yeah!」という、自己肯定と開き直りの爆発がテーマ。

14. Right Turn Clyde

映画『Every Which Way But Loose』のチンパンジーから取られたタイトル。

ややジャム的で、バンドのプレイアビリティの高さがわかる。

15. The Ten Coolest Things About New Jersey

タイトルに反して“(無言)”という沈黙によるブラックジョーク。

地元ディスの定番ネタ。

16. Hidden Track(A Lap Dance is So Much Better When the Stripper is Crying)

CD再生後の隠しトラックとして収録。

タイトル通り、過激かつ不謹慎な語りラップであり、ファンの間ではカルト的人気を誇る。

道徳的にはアウト、表現としては妙に達者。

総評

『Hooray for Boobies』は、Bloodhound Gangが“バカを突き詰めることで世界的成功を手に入れた”金字塔的アルバムである。

性、メディア、消費文化、自己嫌悪、ポップカルチャーをすべてネタに変換し、“笑える=許される”という価値観の限界を押し広げた。

音楽的にも、ラップ、ロック、エレクトロ、パンク、ダンスビートといった要素がハイブリッドに融合されており、ただのギャグバンドに留まらないプロダクションの高さが随所に光る。

だがそれでも、全編を通して本気で“くだらない”。

それこそが、Bloodhound Gangの哲学なのだ。

おすすめアルバム

- Limp Bizkit / Significant Other

同時期のミクスチャーロックで、音楽的衝動と反抗心が共通。 - The Lonely Island / Incredibad

音楽×コメディの完成形としての後継者。 - Beastie Boys / Hello Nasty

ジャンルレスなカットアップと風刺の融合。 - Ween / White Pepper

ナンセンスと音楽的技巧の両立。 - Electric Six / Fire

性・ダンス・ロックをすべてギャグ化する方向性の近似。

歌詞の深読みと文化的背景

『Hooray for Boobies』の歌詞は、単なる下ネタや悪ふざけの集合ではなく、“規範や真面目さへの挑発”という明確な意志を持った文化的ドキュメントである。

1990年代末から2000年代初頭、MTVが隆盛を極め、インターネット・ユーモアが爆発的に普及し始めた時代。

その文脈のなかで、Bloodhound Gangは“何を言っても笑ってくれる時代”の象徴として、最後の“許されるバンド”であったともいえる。

今では発禁寸前の表現も多く含むが、それだけに『Hooray for Boobies』は、笑いとタブーの境界を突き詰めた記念碑的作品として残り続ける。

コメント