発売日: 2009年11月9日

ジャンル: ポップ、エレクトロ・ポップ、アダルト・コンテンポラリー

概要

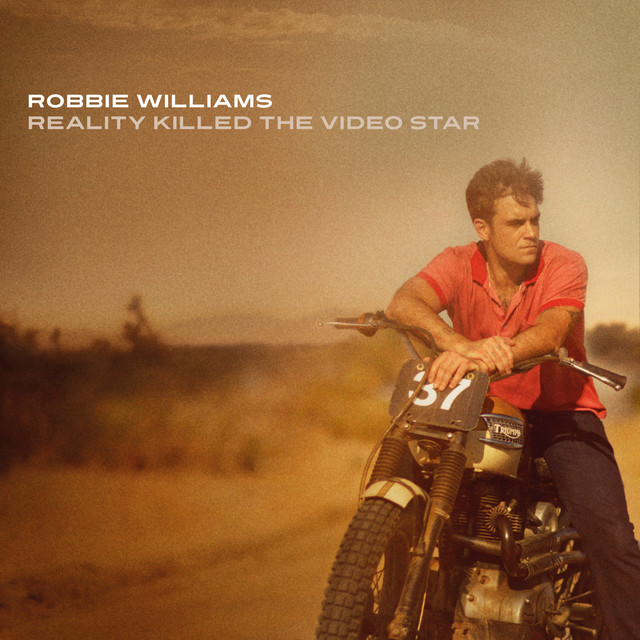

『Reality Killed the Video Star』は、Robbie Williamsが2009年に発表した8枚目のスタジオ・アルバムであり、前作『Rudebox』での実験的迷走からの“音楽的再起”として位置づけられる重要作である。

プロデュースは、Tears for FearsやSealとの仕事で知られるTrevor Hornが担当し、その影響は随所に感じられる――壮麗なオーケストレーション、クラシカルなポップ構成、美しく仕上げられた音像。

一方で、ロビー自身はこのアルバムにおいて、“ポップスターであることの虚構と現実の間にある溝”を見つめ直すような姿勢を見せている。

アルバム・タイトルは、バグルスの名曲「Video Killed the Radio Star」へのオマージュであり、メディアの変容とリアリティの喪失=Robbieの自己像の崩壊を象徴している。

一時休養後の復帰作として、批評家からは好意的に受け取られ、商業的にも健闘。“リスクを取ることをやめない、でも再び歌う喜びを取り戻した男”の姿がここにはある。

全曲レビュー

1. Morning Sun

マイケル・ジャクソンへの追悼としても読める、儚く優美なバラード。

「夜明けの太陽に導かれて」というイメージが、死と再生、そして自身の孤独との和解を象徴している。

Trevor Hornによるアレンジが壮大で感動的。

2. Bodies

アルバムのリードシングルにして、Robbie流ニュー・ゴスペル風ポップ。

宗教的なモチーフと肉体への陶酔が混在し、「Jesus didn’t die for you, what are you on?」というリリックが挑発的に響く。

ドラマティックな展開で、復帰のインパクトを最大化。

3. You Know Me

メロディの元はFrançoise Hardyの「Voila」にインスパイアされており、60年代風の甘さと現代的なセンチメントが融合。

「君は僕を知ってる――でも僕は僕を知らないかもしれない」というアイデンティティの迷いが優しく歌われる。

4. Blasphemy

Guy Chambersとの再共作曲で、傷つけ合う恋人たちの対話のようなリリック。

タイトルの“冒涜”は、愛と信念の矛盾を象徴。

クラシックなピアノ・バラードでありながら、鋭く現代的。

5. Do You Mind?

ユーモラスでキャッチーな中テンポポップ。

日常の小競り合いをコミカルに描きつつ、愛の維持の難しさを語る。

Robbieらしい皮肉とチャーミングさが光る楽曲。

6. Last Days of Disco

タイトル通り、ディスコ文化へのレクイエムと自己アイロニーを兼ねたナンバー。

「ディスコの最後の日に俺はスターでいる」という矛盾の美学。

軽快なグルーヴの裏に、終末観が忍び寄る。

7. Somewhere

淡いエレクトロとクラシック・ポップの融合。

“どこかにもっといい世界がある”という淡い希望が描かれ、全体の中でも浮遊感のある楽曲。

8. Deceptacon

硬質なシンセ・ビートとパンク的エッジが特徴の攻撃的トラック。

現実と虚構、善と悪の間で揺れる自己像を“変形ロボット”にたとえたユニークなコンセプト。

9. Starstruck

名声に憑かれた者の視点を描く冷静な視線。

“スターになった瞬間に星を見失った”という逆説が切ない。

10. Difficult for Weirdos

80s風エレポップの中で、“奇妙な者には生きづらい”というアンセムを高らかに歌う。

Pet Shop Boys的なシンセ・ビートが効いた、ポップな異端者賛歌。

11. Superblind

内面世界に閉じこもった状態を描く静謐なバラード。

“盲目のままでいた方が楽だったかもしれない”というフレーズが痛い。

12. Won’t Do That

「それだけはやらない」という繰り返しが印象的な、自己防衛と誠実さの間を彷徨う楽曲。

恋愛、人生、芸能――全てにおける“譲れないライン”を示すかのよう。

13. Morning Sun (Reprise)

冒頭曲のリプリーズ。

日が昇ったことの余韻を、ゆっくりと閉じていく構成が美しい。

総評

『Reality Killed the Video Star』は、ポップ・スターという虚像と対峙し、なおその世界の中で“語ること”を選んだRobbie Williamsの決意の記録である。

実験に振り切った『Rudebox』の後、本作では再び“歌”と“旋律”に立ち返っており、トレヴァー・ホーンによる荘厳なサウンド・プロダクションと、ロビーの繊細な詞世界が見事に調和している。

名声、孤独、愛、罪、再生――すべてのテーマが丁寧に織り込まれ、「現実が虚構を殺した」と言いながら、実は“その後の真実”を静かに紡ごうとしている。

“復帰作”でありながら、“再発明作”でもある本作は、**成熟したRobbie Williamsが初めて見せた“音楽家としての誠実な横顔”**だと言えるだろう。

おすすめアルバム(5枚)

- 『Fundamental』 / Pet Shop Boys(2006)

社会と自己に対する知的批評性を含んだシンセ・ポップ作品。 - 『Life in Cartoon Motion』 / Mika(2007)

キャッチーでカラフルなサウンドに、現実逃避と自意識が交錯するポップ作。 - 『Beautiful Garbage』 / Garbage(2001)

リアリティとメディア、欲望と不安定さをエレクトロ的に表現した近似作品。 - 『Faith in the Future』 / Louis Tomlinson(2022)

スターと個人の間で揺れるポップ像を描く、近年の類似精神作。 - 『The Desired Effect』 / Brandon Flowers(2015)

80s的サウンドと現代的感情が融合した“誠実なエレクトロ・ポップ”という点で通じる。

ビジュアルとアートワーク

ジャケットには、Robbieが黒いスーツに身を包み、古い映写機に照らされるようなモノクロームの光の中に立つ姿が描かれている。

「リアルがビデオ・スターを殺した」とは、すでに虚構では守れないほどの“現実”を背負ってしまった男のシルエットであり、そこに写るのは“演じることすら超えた、ただの人間”かもしれない。

Robbie Williamsはこのアルバムで、もう一度“歌う意味”を問い直した。

そしてそれは、聴く側にとっての“生きる意味”にも重なる瞬間をもたらしてくれるのだ。

コメント