イギリスのロック史を振り返るとき、サイケデリック・ロックやプログレッシブ・ロックへの過渡期にあって、独特の壮麗さと荘厳さを打ち出したバンドがある。

その名はProcol Harum(プロコル・ハルム)。

1967年のデビューシングル「A Whiter Shade of Pale」は、荘厳なオルガンの旋律と幻想的な歌詞、そして深遠なメロディが融合し、イギリスをはじめ世界の音楽シーンを驚かせた。

クラシカルな要素を取り入れた先進的なサウンドは、のちにプログレやアート・ロックと呼ばれる音楽の発展にも少なからぬ影響を与えたと言われる。

ここではProcol Harumの成り立ちから音楽的特徴、代表作、そして後進への影響を振り返りながら、その唯一無二の魅力を解き明かしていこう。

結成と背景

Procol Harumは、1967年にイギリスで結成された。

中心人物となるのはシンガー兼ピアニストのゲイリー・ブルッカーと作詞家のキース・リード。

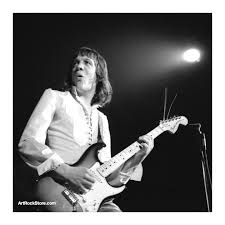

その他、オルガニストのマシュー・フィッシャーやギタリストのロビン・トロワーなど、個性的なミュージシャンたちが加わり、グループとしての独自性を確立していった。

当時の英国では、ビートルズを筆頭とするブリティッシュ・インヴェイジョンの旋風が収束に向かい、代わってサイケデリック・ロックやプログレッシブ・ロックの萌芽が芽生え始めていた時期である。

Procol Harumは、その潮流の中でクラシック音楽的な要素や哲学的・文学的な歌詞世界をロックに導入し、バンドとしてのアイデンティティを形作っていったのだ。

ちなみに、バンド名の由来は諸説あるが、ラテン語で「これを超えて」などの意味とされることが多い。

明確な正解ははっきりしていないが、どこか神秘的で哲学的な響きを持つことから、バンドの音楽性に合致したネーミングとして受け止められている。

代表曲「A Whiter Shade of Pale」の衝撃

Procol Harumと言えば、何をおいてもまず**「A Whiter Shade of Pale(青い影)」**のタイトルが浮かぶリスナーが多いだろう。

1967年にリリースされたこのデビューシングルは、バッハの「G線上のアリア」を思わせるオルガンの厳かなフレーズと、ゲイリー・ブルッカーの飄々としたボーカルが織りなす異質な世界観で、当時のシーンを席巻した。

また、作詞を担当したキース・リードによる幻想的で難解な歌詞も、「A Whiter Shade of Pale」の特徴を際立たせる要因となっている。

一見、解釈の難しい比喩表現やシュールなイメージが連なる詩は、サイケデリックな感覚を帯びており、ロックが芸術性・詩的表現を追求する道を切り開く重要な一曲となった。

シングルはイギリスだけでなくアメリカでも大ヒットを記録し、ビートルズの全盛期に突入していたロックファンに鮮烈な印象を与えた。

「A Whiter Shade of Pale」は、今や1960年代を代表する名曲のひとつとして愛され続けている。

音楽的特徴――クラシカル×ロックの先駆

Procol Harumを特筆すべきは、やはりクラシックの影響を色濃く感じさせるサウンドメイクだろう。

特にマシュー・フィッシャーのオルガンプレイは、その荘厳なトーンとバロック的な和声感覚でバンドの象徴となった。

ゲイリー・ブルッカーのピアノやソウルフルな歌唱も、ロックとクラシックの狭間にある微妙なニュアンスを巧みに表現している。

さらに、ロビン・トロワーによるギターはブルースロック色を含んでおり、クラシカルなオルガンサウンドとの対照が生む緊張感やロマンティシズムが、曲に独自の深みを与えているのだ。

こうした多彩なバックグラウンドを持つミュージシャンたちの化学反応が、Procol Harumの“荘厳かつエモーショナル”な音世界を形作っている。

歌詞面でもキース・リードの詩的・叙情的なアプローチが加わり、ロックを文学へと昇華させる試みが顕著だ。

初期プログレにありがちなファンタジー的要素とも違う、神秘的で寓話的なテイストがバンドのアイデンティティを際立たせている。

代表アルバム

『Procol Harum』(1967年)

デビューアルバム。

「A Whiter Shade of Pale」が収録されていると思われがちだが、実はオリジナルのUK盤には未収録(後の再発や国によってはボーナストラックとして収録)。

それでもバロック風の旋律が随所に顔を出し、他のロックバンドとは一線を画す深みを聴かせている。

サイケデリックが席巻する時代にあって、どこか重厚でクラシカルなアプローチは、逆に新鮮な衝撃を与えた。

『Shine On Brightly』(1968年)

よりサイケデリック色を強めながらも、組曲的な構成やクラシック色を混ぜ合わせた作品。

アルバム後半には、17分近くにわたる組曲「In Held ’Twas in I」が収録されており、これはプログレッシブ・ロックの源流のひとつと位置づける声もあるほど実験的な試みだった。

『A Salty Dog』(1969年)

ファンからの人気が高い一枚。

タイトル曲「A Salty Dog」は、海をイメージさせる壮大なスケール感とストリングスを取り入れたドラマティックなアレンジが特徴で、バンドとしての完成度がさらに高まっている。

オルガンだけでなくオーケストラも用い、楽曲の幅を大きく広げた作品だ。

『Grand Hotel』(1973年)

初期メンバーがいくつか入れ替わり、70年代に入ってからのアルバム。

タイトル曲「Grand Hotel」は豪華絢爛なオーケストラサウンドが印象的で、ヨーロッパのホテルの優雅な雰囲気をロックに取り込もうとするユニークな意欲がうかがえる。

ロビン・トロワーは本作制作前にバンドを離れており、そのぶんゲイリー・ブルッカーらの持ち味がより前面に出ている。

メンバーの変遷とその後

Procol Harumは長い活動歴の中で幾度もメンバーチェンジを行いながら、時代の流れとともにサウンドを変化させてきた。

ロビン・トロワーは脱退後、ブルースロック色の強いソロキャリアで成功。

マシュー・フィッシャーは音楽プロデューサーや作曲家としても活動し、後年まで「A Whiter Shade of Pale」の作曲クレジットをめぐる法的紛争が話題となった。

中心人物のゲイリー・ブルッカーは、バンドが休止状態の時期を経ながらも、再結成ライブや新作の制作を主導していた。

特に1990年代以降は、クラシックとロックの融合というバンドの持ち味を生かしてオーケストラとの共演を行うなど、新たな形で活動を続ける姿が印象的である。

後進への影響

Procol Harumの音楽は、のちのプログレッシブ・ロック・バンド(イエス、ジェネシス、エマーソン・レイク・アンド・パーマーなど)やアート・ロック系アーティストにも影響を及ぼしたと言われる。

クラシカルなコード進行や長尺の組曲構成、幻想的な歌詞、荘厳なオルガンサウンド――こうした要素の先駆け的存在として、彼らの名前がしばしば取り上げられるのだ。

さらに、ピーター・ガブリエルやデヴィッド・ボウイが追求した“ロックの芸術性”のベースにも、Procol Harumが創り出した欧州的・文学的なアプローチが少なからず影響を与えていると見る声も多い。

「A Whiter Shade of Pale」の世界的成功は、ロックを“ただのポップカルチャー”から“真の芸術表現”へと引き上げる端緒のひとつとなった、と評価されることもある。

エピソードや逸話

- バンド名の謎 先述の通り、バンド名“Procol Harum”はラテン語由来とされる一説があるものの、詳細は曖昧で“猫の名前”をもとにしたとも言われる。 不思議な響きがバンドのミステリアスなイメージに拍車をかけた。

- 作詞家キース・リードの役割 他の多くのロックバンドと異なり、Procol Harumにはバンドメンバーとしての作詞専門家が存在した。 キース・リードはステージには立たず“バンドの専属詩人”とも呼べる立ち位置にいた。 これは後のプログレバンドで見られる“詩的コンセプトを支える作詞スタッフ”の先駆ともいえるかもしれない。

- 「A Whiter Shade of Pale」の裁判 長らく作曲クレジットはゲイリー・ブルッカーとキース・リードの二名のみとされていたが、マシュー・フィッシャーが自身のオルガンパートが楽曲形成に大きく貢献したとして訴訟を起こし、結果的に作曲者として加えられた。 ロックの歴史を通しても楽曲クレジットを巡る訴訟は珍しくないが、これほど長期にわたる裁判は稀な例である。

まとめ――ロックに厳かな光を差し込んだバンド

Procol Harumは、ビートルズ以降のブリティッシュロックがサイケデリックからプログレッシブへと移行する真っ只中で、クラシカルな荘厳さと詩的な表現をロックに持ち込むことに成功した先駆的バンドである。

「A Whiter Shade of Pale」の大ヒットは、その神秘的なサウンドと難解な歌詞でリスナーを魅了し、ロックが持つ可能性を新たな次元へ拡げた。

その後の作品群でも、オルガンとギターの対比やスケールの大きな曲作り、キース・リードの文学性あふれる歌詞など、個性的なアプローチを続けている。

バンドとしては世界的なメガヒットを連発したわけではないものの、プログレやアート・ロックの礎を築いた貢献度は計り知れない。

Procol Harumの音楽に触れるとき、まずは「A Whiter Shade of Pale」の深みから入るのもよし、代表作『A Salty Dog』や『Shine On Brightly』にじっくりと耳を傾けるのもよいだろう。

そこに広がるのは、ロックの中にクラシックの荘厳さを宿し、叙情と幻想を同時に描き出す唯一無二の世界である。

ハードなビートや派手なギターソロだけがロックのすべてではない、と教えてくれるバンド――それがProcol Harumなのだ。

コメント