1. 歌詞の概要

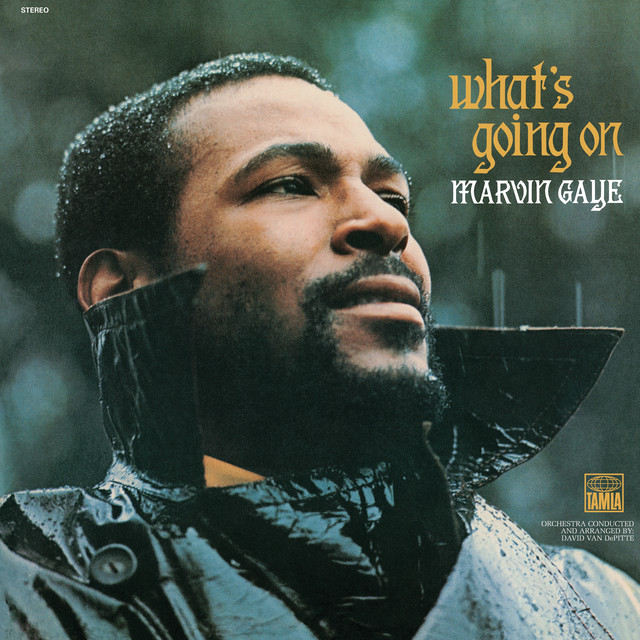

「Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)」は、1971年に発表されたマーヴィン・ゲイの社会派アルバム『What’s Going On』のラストを飾る楽曲であり、都市部に生きる黒人たちが直面する貧困、暴力、政治の無力さへの深い憤りと疲弊を歌い上げたプロテスト・ソウルの名曲である。

曲中では、税金の重圧、戦争への支出、街にあふれる暴力といった日常のなかに潜む理不尽を、マーヴィンは淡々と、しかし鋭く指摘していく。

「Make me wanna holler(叫びたくなる)」というフレーズは、耐え難い現実に対してどうにもならない感情を表現するものであり、叫びを上げることすら無力に感じられるような深い絶望と混乱が、全編にわたって漂っている。

一見すると静かなグルーヴに包まれたこの曲は、実際には**「都市のブルース=構造的な社会問題」**を真正面から歌う、極めて鋭利な批評であり、アメリカン・ソウル史の中でも屈指の政治的楽曲のひとつとされている。

2. 歌詞のバックグラウンド

この曲は、アルバム『What’s Going On』の最後を飾る楽曲として書かれ、アルバム全体を締めくくる重要な位置づけを担っている。

作詞・作曲はマーヴィン・ゲイとジェームズ・ニクラスン(James Nyx Jr.)によって行われ、**モータウンレコードにおけるポップ志向とは一線を画す“黒人社会からの叫び”**として、当初レーベルからはリリースを渋られたという逸話もある。

アルバムの冒頭「What’s Going On」が問いを投げかけ、「Mercy Mercy Me (The Ecology)」が環境破壊を嘆いたのち、「Inner City Blues」は最もパーソナルかつローカルな視点=都市部の黒人が直面するリアルを突きつける形で締めくくられる。

マーヴィンはこの曲で、単に怒りを吐き出すのではなく、「なぜこのような状況が続いているのか?」という問いをリスナーに投げかけ、“内省”という行為を音楽に持ち込んだ先駆者となった。

3. 歌詞の抜粋と和訳

以下は「Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)」の象徴的な一節。引用元は Genius Lyrics。

Rockets, moon shots

ロケット、月への打ち上げSpend it on the have-nots

金を持たぬ者のために使うべきじゃないのかMoney, we make it

俺たちは金を稼いでるBefore we see it, you take it

でも見る前に、奪われてしまう

マーヴィンは冒頭から経済的不公平と国家の優先順位への批判をぶつけてくる。宇宙開発に金を使う一方で、都市部では生活が立ち行かなくなっている——この対比は、1970年代初頭のアメリカ社会に深く根ざしたものだ。

Inflation, no chance

インフレで、チャンスはゼロTo increase finance

経済的に良くなる見込みはないBills pile up sky high

請求書が空のように積み上がるSend that boy off to die

それでも若者は戦場に送られていく

ここではベトナム戦争の文脈がにじむ。貧困層の若者が徴兵され、命を落としていく一方で、国家は市民の生活を支えようとしない。

日々の生活の厳しさと戦争の無情さが同じ文脈で語られることに、マーヴィンの深い怒りと諦念が込められている。

Make me wanna holler

叫びたくなるThe way they do my life

やつらのやり方で、俺の人生が壊されていくThis ain’t livin’

こんなの生きてるとは言えない

このリフレインは、感情の爆発というよりも、**じわじわと積み重なる不条理の果てに湧き上がる“声にならない声”**である。

それは都市のブルースであり、サバイバルの音楽なのだ。

4. 歌詞の考察

「Inner City Blues」は、プロテスト・ソウルの文脈においても、きわめて異色で、静かに“構造”を暴く作品である。

この曲が力強いのは、感情に流されず、むしろ日常のリアリズムを積み重ねるようにして“怒り”を提示している点だ。

それは怒号でもなく、叩きつける言葉でもなく、むしろ語りかけるようにしてリスナーの良心に訴えかけてくる。

マーヴィン・ゲイはここで「怒っていいのか?」という問いをしているのではなく、「怒りたくもなるだろう、この状況で生きているんだから」と共感を差し出している。

だからこそこの曲は、黒人だけでなく、すべての不条理の中で生きる人々に響き続けるのだ。

また、「Inner City」という言葉には、単なる地理的意味ではなく、アメリカ社会における“忘れられた人々の現場”という象徴的な意味がある。

彼らが叫ばなければ、その声はどこにも届かない。だからこそ、マーヴィンは音楽で“都市の声”を代弁する者として、この曲を書いた。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- What’s Going On by Marvin Gaye

本作と対をなすアルバム冒頭の名曲。問いかけと祈りが同居する社会的讃歌。 - The Revolution Will Not Be Televised by Gil Scott-Heron

メディアと消費社会への痛烈な批判を詩的に展開した、革命的スポークンワード。 - Ball of Confusion by The Temptations

社会混乱と若者の迷いを描いた、サイケデリック・ソウルの傑作。 - Compared to What by Les McCann & Eddie Harris

政治と道徳の矛盾を痛烈に突くライブ・ジャズの象徴曲。 - Mississippi Goddam by Nina Simone

公民権運動と暴力への怒りをストレートに歌い上げた鋭い抗議ソング。

6. “都市のブルース”が映し出すものとは何か

「Inner City Blues」は、アメリカ社会の矛盾や構造的不平等を、個人の視点から詩的かつ音楽的に描いた珠玉のプロテストソングである。

この曲が真に優れているのは、それがただの“怒りの表現”ではないからだ。

むしろ、怒りをどう歌に変え、どう希望の一滴に変えるかというプロセスそのものが、マーヴィンの音楽に刻まれている。

それゆえ、「Inner City Blues」は今なお新しく、そして必要とされる。

現代社会においても、理不尽と不平等に直面するすべての人々にとって、これは叫びであり、祈りであり、ブルースである。

マーヴィン・ゲイは言う——

**「こんなのは生きてるうちに入らない」**と。

だが同時に、彼は歌い続ける。

その声が、どこかで誰かの“生きる理由”になると信じて。

コメント