1. 歌詞の概要

「China Girl」は、一見すると東洋の女性への情熱を歌ったラブソングのように響くが、その奥には異文化間の緊張、恋愛と支配の関係、植民地主義的視線への批判など、極めて複雑なテーマが折り込まれている。

語り手は「チャイナ・ガール」に対して、愛と欲望を注ぎながらも、「君を壊してしまうかもしれない」「世界が君にとって変わってしまう」と語る。

その言葉は、個人的な関係を超えて、**“西洋男性が東洋の女性に投影する幻想と暴力性”**を暗に示している。

特に象徴的なのは、「I’ll give you television, I’ll give you eyes of blue(テレビを与え、青い目を与える)」という一節。これは愛の約束ではなく、文化的支配のメタファーであり、グローバリゼーションの波が一方的に“贈与”される様子を皮肉っている。

つまり「China Girl」は、甘いメロディの下に、恋愛と権力、欲望と文化侵略が交差する鋭利な寓話を隠した楽曲なのである。

2. 歌詞のバックグラウンド

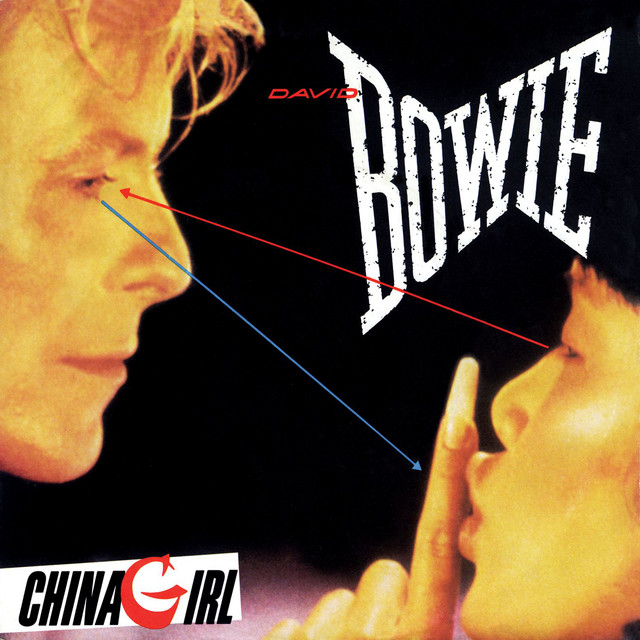

この曲はもともと、David BowieとIggy Popが1976年に共作し、Iggyのアルバム『The Idiot』に収録されたナンバーである。

当時のバージョンは暗く内省的で、重く沈んだ音像の中に、性愛と孤独が沈殿していた。

それを1983年、Bowieがアルバム『Let’s Dance』で再録音し、より明快でポップなアレンジに生まれ変わらせた。

プロデュースはナイル・ロジャース(Chic)、ギターはスティーヴィー・レイ・ヴォーン。

ファンキーで洗練された80年代的ポップサウンドは、愛の甘さと文化的緊張という二重構造をより一層際立たせている。

さらに、この曲のミュージックビデオでは、ボウイとアジア人女性のカップルが登場し、裸足で波打ち際を歩くシーンや、中国的な装飾が並ぶ場面などが、西洋から見た“オリエンタリズム”の誇張と批判を同時に映し出す仕掛けになっている。

ボウイ自身も、この曲が“人種差別や文化侵略へのアイロニー”であることを認めていた。

3. 歌詞の抜粋と和訳

引用元:Lyrics © BMG Rights Management

I could escape this feeling with my China Girl

― 僕のチャイナ・ガールとなら、この気持ちから逃れられる気がする

I feel a wreck without my little China Girl

― チャイナ・ガールがいなければ、僕は壊れてしまいそうだ

I hear her heart beating loud as thunder

Saw the stars crashing

― 彼女の心音は雷のように響き

星が砕け散るのが見えた

I stumble into town just like a sacred cow

Visions of swastikas in my head

― 僕は聖なる牛のように街をさまよう

頭の中にはハーケンクロイツの幻影が渦巻く

My little China Girl

You shouldn’t mess with me

― 僕のチャイナ・ガール

僕に関わらない方がいいよ

I’ll ruin everything you are

― 君のすべてを台無しにしてしまうから

4. 歌詞の考察

「China Girl」は、ただのラブソングではなく、異文化の衝突と恋愛に潜む暴力性への自己批判とも読める極めて知的な作品である。

まず注目すべきは、語り手の一方的な視線。彼は“チャイナ・ガール”を愛しながらも、「君を壊す」と告げる。それは、彼女の人生や文化に介入し、変えてしまう自覚があるからだ。

しかもそれをやめられない。愛という名の支配、欲望という名の征服――彼女に対する“憧れ”が、無意識のうちに“破壊”へと変わる構造がここにはある。

また、「swastika(鉤十字)」や「sacred cow(聖なる牛)」といった宗教・政治的イメージが散りばめられているのも印象的だ。

それらは異文化に対する“誤解”や“神聖視”が、いかにして幻想や支配の原動力になるかを示している。

この曲の真価は、「オリエンタリズム批判」を堂々とポップの文脈に持ち込んだ点にある。

Bowieは、エキゾチックな女性像に対する無自覚な欲望すらも冷静に見つめ、それを音楽の中で問い直す。

つまりこれは**“東洋の女性を歌った”ラブソングではなく、“西洋の男が東洋の女性に何を見てしまうか”を描いたセルフポートレート**なのである。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- This Is Not America by David Bowie & Pat Metheny Group

愛国心、アイデンティティ、幻想の崩壊を描く静かな抗議の歌。社会と個人の関係を問いかけるという点で共鳴。 - I Want You (She’s So Heavy) by The Beatles

欲望と執着が激しさを増していく愛の歌。恋愛に潜む支配性が「China Girl」と通じる。 - Venus in Furs by The Velvet Underground

官能と支配、幻想と破壊が入り混じる前衛的なラブソング。愛の複雑な力学を描く。 - Je t’aime… moi non plus by Serge Gainsbourg & Jane Birkin

甘く官能的なデュエットの裏に、ジェンダーと力関係の危うさが潜む問題作。

6. 欲望と支配の境界線に立つラブソング

「China Girl」は、David Bowieが**“恋愛という美しい感情の中に潜む西洋的視線の偏在”**を、極めてポップな形で提示した作品である。

彼はここで、アジア人女性を単なる“対象”として描くことを拒否し、自らの欲望や視線の偏りさえも物語化することで、恋と力、愛と支配の矛盾を表現した。

それはときに暴力的でありながら、同時にどこまでも美しく、メロディの中に包み込まれていく。

このように、「China Girl」は愛と文化の衝突、幻想と現実、与えることと奪うことの境界線を描いた、複雑で、だからこそ“リアル”な愛の歌なのである。

そしてその問いは、今日の私たちにもなお、有効であり続けている――「あなたの“愛”には、何が混ざっているだろう?」と。

コメント