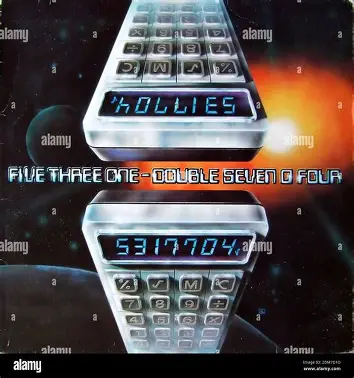

発売日: 1979年9月

ジャンル: ソフト・ロック、AOR、ポップ・ロック、アダルト・コンテンポラリー

『5317704(ファイブ・スリー・ワン・セブン・セブン・オー・フォー)』は、The Holliesが1979年に発表した19作目のスタジオ・アルバムであり、彼らの70年代活動を締めくくる静かな傑作である。

タイトルの「5317704」は、実は「Hollies」を電話のプッシュボタンで打った際の数字表記(英国式ダイヤルパッドによる)に由来しており、バンド自身を象徴する“暗号”のような意味を持っている。

この遊び心のあるタイトルには、長年のキャリアを経ても変わらぬ自己愛と、70年代末における“再出発”への意志が込められているのだ。

前作『A Crazy Steal』(1978)で円熟のAOR路線を確立したThe Holliesは、本作でより明快でコンテンポラリーなサウンドへと舵を切る。

プロデューサーにはかつての盟友であるトニー・ヒックスとアラン・クラークが再び中心に立ち、シンセサイザーやクリーンなエレクトリック・ピアノを導入しながらも、彼ららしい温かなコーラスを保っている。

このバランス感覚こそ、The Holliesというバンドが単なる“60年代の残像”ではなく、80年代を目前にしてもなお進化を続けていた証である。

全曲レビュー

1曲目:Say It Ain’t So, Jo

オープニングを飾るのは、マレー・ヘッドの名曲のカバー。

アラン・クラークの深みあるヴォーカルが印象的で、オリジナルよりも感情的で温かいトーンに仕上がっている。

静かなピアノとストリングスが切なさを包み込み、アルバム全体の“成熟した内省”を象徴する導入だ。

2曲目:Maybe It’s Dawn

70年代後期のソフト・ロックの美学を体現する1曲。

穏やかなリズムに乗せて、夜明けを迎える心の変化を歌う。

“もしかしたら夜明けなのかもしれない”というタイトルの余韻が、美しい曙光のように広がる。

3曲目:Song of the Sun

南国的なリズムとハーモニーが爽やかに響く軽快な楽曲。

“太陽の歌”というタイトルどおり、光と希望を感じさせるトーンで構成されており、アルバムの中盤に明るい風を吹き込む。

テリー・シルヴェスターの声が柔らかく重なり、The Holliesならではの透明感が光る。

4曲目:Harlequin

“道化師”を意味するタイトル通り、哀愁と演劇的な雰囲気を併せ持つ曲。

ピアノとストリングスが幻想的に絡み、どこかバロック・ポップの名残を感じさせる。

60年代『Butterfly』期の詩的感性が、ここで成熟した形で再び顔を出す。

5曲目:When I’m Yours

スムースなギター・リフが心地よいAOR風のラブソング。

リズムのグルーヴはややアメリカナイズされており、Steely DanやBoz Scaggsを思わせる洗練が漂う。

恋愛の穏やかな幸福を描く歌詞が、当時のThe Holliesの落ち着いた世界観にぴったりと合致している。

6曲目:Something to Live For

アルバムの精神的ハイライト。

“生きる理由”というタイトルが象徴するように、人生の意味を見つめる静かなバラードである。

アラン・クラークのヴォーカルが胸に沁み、長いキャリアを経たアーティストだからこそ歌える深い感情がにじむ。

The Holliesの成熟の極みを感じさせる1曲だ。

7曲目:Draggin’ My Heels

前作『Russian Roulette』からの再収録。

ファンキーでグルーヴィーなナンバーだが、本作ではミックスを変更し、より都会的で滑らかな音像に仕上げられている。

The Holliesの“黒いグルーヴ”を象徴するトラックで、彼らがAOR時代の流れをいかに巧みに吸収していたかがわかる。

8曲目:Satellite Three

ゆったりとしたテンポの中に、シンセサイザーとアコースティック・ギターが溶け合う。

タイトルの“Satellite”は孤独の象徴でもあり、“遠く離れていても見つめ合う二人”というテーマが詩的に描かれる。

テリー・シルヴェスターのハーモニーが宇宙的な広がりを与えている。

9曲目:Love Is the Thing

スウィートで柔らかいポップ・ナンバー。

前作『Write On』に通じるソウル・テイストを継承しながらも、よりシンプルで洗練されたアレンジに進化している。

アルバム全体の中でひとときの安堵を与える、優しい中間点のような存在。

10曲目:Say You’ll Be Mine

アルバムのクロージングを飾る穏やかなラブソング。

“いつまでも僕のそばにいて”というシンプルなフレーズが、長年の旅を終えたHolliesの心境と重なる。

フェードアウトしていくコーラスは、まるで静かな余韻のように消えていく。

総評

『5317704』は、The Holliesが1970年代の終盤にたどり着いた「静かな完成形」とも呼べる作品である。

ここでの彼らは、かつての“ヒットを生み出す職人集団”ではなく、人生と音楽を静かに見つめる成熟したアーティストたちだ。

AORの要素を取り入れながらも、どの楽曲にも英国的な品位と叙情が息づいており、それが他の同時代バンドにはない深みを生んでいる。

サウンド面では、1970年代後期らしいスムースなプロダクションが際立つ。

ピアノとストリングス、控えめなシンセサイザーが柔らかく包み込み、そこにアラン・クラークの円熟したヴォーカルが重なる。

この時期の彼の声は、若い頃のエネルギーよりもむしろ“温度と奥行き”を持ち、人生の傷跡さえ音楽に変えてしまうような説得力がある。

アルバム全体に流れるのは、“過去の栄光からの解放”という静かなテーマである。

The Holliesは、ビートルズやキンクスとともに60年代ブリティッシュ・ポップの一翼を担ったが、70年代後半の彼らはまったく異なるステージにいた。

『5317704』には、もはや若さへの郷愁も競争心もない。

その代わりに、“音楽そのものへの愛”と“生きることの美しさ”が静かに刻まれている。

“Something to Live For”や“Say It Ain’t So, Jo”のような楽曲に感じられるのは、ただのポップスではなく、人生そのものを語るような深い抒情である。

The Holliesはこのアルバムで、ポップ・バンドの枠を超えた“人生の語り部”となった。

この静けさの中にこそ、長く音楽を続けてきた者の誇りと優しさが宿っている。

結果として、『5317704』は商業的には大きな成功を収めなかったが、音楽的にはThe Hollies後期の最高峰と評されることが多い。

それは派手さではなく、“心の成熟”という形で到達した美しさゆえだ。

この作品を聴くと、The Holliesというバンドが単なる過去の名残ではなく、“時代を超えて響く誠実な音楽”を残したことがよくわかる。

おすすめアルバム(関連・比較)

- A Crazy Steal / The Hollies (1978)

叙情性とAOR的洗練のバランスが最も美しい前作。 - Write On / The Hollies (1976)

70年代Holliesの成熟期を開いたソウルフルな名盤。 - Silk Degrees / Boz Scaggs (1976)

同時代のAOR的サウンドとしての比較対象。 - Time Passages / Al Stewart (1978)

英国的抒情をAORの文脈で再構築した作品。 - In the Pocket / James Taylor (1976)

同様に“人生の穏やかな語り口”を持つシンガーの名作として好相性。

コメント