1. 歌詞の概要

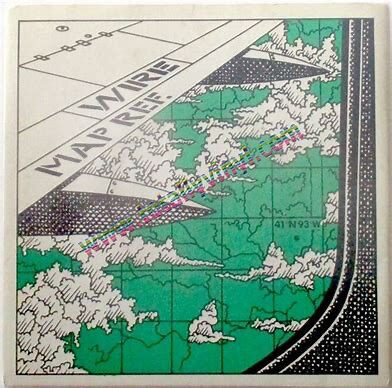

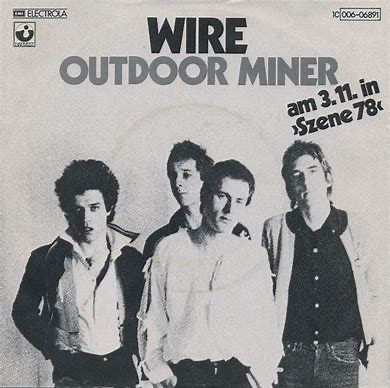

「Map Ref. 41°N 93°W」は、Wireが1979年に発表したアルバム『154』に収録された楽曲で、バンドの持つ実験精神とポップセンスが高次元で融合した代表的な一曲である。タイトルの“41°N 93°W”はアメリカ中西部、具体的にはアイオワ州の付近を示す地理的な座標であり、その数学的な正確さと抽象的なイメージが、歌詞全体の冷静で幾何学的な美学と重なる。

この曲は、旅や移動、空間認識といったテーマを背景にしながら、個人と空間、位置情報とアイデンティティの関係性を静かに問う内容となっている。一見して感情を排したような歌詞構造ではあるが、その無機質な視点のなかに都市的孤独や、どこにも属せない不安、そして場所と記憶にまつわる詩的な感性が滲み出している。

2. 歌詞のバックグラウンド

Wireのサードアルバム『154』は、バンドがより構築的で抽象度の高い音楽性へと進化したことを示す作品である。その中でも「Map Ref. 41°N 93°W」は、ロックのフォーマットを維持しながらも、歌詞・構成ともにインテリジェンスに満ちた数少ない楽曲のひとつである。

この曲のタイトルは、Wireのメンバーであるグレアム・ルイスが「ランダムにアメリカ地図を開いて座標を選んだ」と語ったことから、明確な意味づけは避けられている。しかし、その“意味のなさ”が逆に象徴的で、座標という確かな数値の裏にある曖昧な感情や場所の記憶を呼び起こすための装置として機能している。

アルバム『154』の全体像が持つサイエンスと感情の交錯、美しさと冷たさの同居といった特性は、この「Map Ref.」にも色濃く表れている。Wireはここで、パンクから始まった旅路が、どこへでも行けること、そしてどこにも属せないことの意味を示している。

3. 歌詞の抜粋と和訳

引用元:Genius Lyrics – Wire “Map Ref. 41°N 93°W”

Diminished by slackened ties

ゆるんだ結び目によって小さくなっていく

I lie on a plateau

高原に寝転ぶ僕

A cenotaph in recognition

認識のための記念碑

Of a valueless collection

価値のない収集の記憶

The map reference shows me

地図の座標が僕を示す

Where the arc of the day did go

一日の弧がどこへ向かったかを

この詩は、物理的な空間と精神的な空白が交錯するような印象を与える。高原という孤立した空間、記念碑という記憶の象徴、価値のない収集品――これらの言葉が並ぶことで、場所というものの不確かさと、そこに結びついた個人の記憶や意識の輪郭の薄さを表現している。

4. 歌詞の考察

「Map Ref. 41°N 93°W」の歌詞には、座標や地図といった科学的・測定的な語彙が頻出するが、その冷たい語感に反して、内容はきわめて詩的で人間的である。ここでWireは、場所が持つ「物理的な意味」ではなく、「象徴としての場所」を描こうとしている。

「地図の座標が僕を示す(The map reference shows me)」という一節は、場所が人間の存在を規定するという現代的なアイデンティティの在り方を端的に示している。インターネットやGPSが登場する前の時代において、こうした“場所と存在”の結びつきを意識的に歌ったバンドは極めて稀である。

また、「cenotaph(記念碑)」という単語の選択も象徴的である。これは死者のための慰霊碑を指すが、実際の遺体はそこにはないことが多い。つまり“場所はあるが中身がない”、または“意味はあるが実体がない”という逆説的構造が、この楽曲の核にある。

Wireは「どこにいるか」が「誰であるか」に結びつく社会構造を、あえて抽象的な語り口で解体してみせる。そして、アメリカ中西部という「最も意味のなさそうな場所」を舞台に選ぶことで、「どこにも意味はないが、すべてに意味がある」という詩的な逆説を浮かび上がらせる。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- “A New Kind of Water” by This Heat

同じく知的で地理・都市をテーマにしたポストパンクの傑作。政治的含意も強い。 - “Talking Heads” by Cities

空間と人間の関係性をテーマにした歌詞と、モダンなアレンジがWireに通じる。 - “No Language in Our Lungs” by XTC

言語・表現と存在に関する問いを含む哲学的な歌詞が、Wireの抽象性と呼応する。 - “I Zimbra” by Talking Heads

リズミックでポリリズム的な構成とともに、意味のある音と言葉の境界を模索する楽曲。

6. 地図が持つ詩性──地理が感情を呼び起こすとき

Wireの「Map Ref. 41°N 93°W」は、数値化された座標の背後に、空虚でありながら深い感情を封じ込めた異色のラブソングとも解釈できる。そこには誰もいない風景、忘れ去られた記憶、そして特定の意味が与えられない場所へのノスタルジーがある。

70年代後半から80年代初頭にかけてのポストパンク・シーンにおいて、Wireは常に一歩先を行く抽象性と知性を持ち、メディアや社会が提示する“意味”や“場所”に対して、詩的でクールな異議申し立てを行ってきた。「Map Ref.」はその極北に位置する楽曲であり、測量的な精度と、測れない感情が同居する、Wireならではの名曲である。

この一曲を通じて、聴き手は「地図に示された場所」という無機質な空間に、自らの記憶や想像を重ねることになるだろう。そして、それこそがWireの美学――“見えないものを見せる”という目的を見事に果たしている。

コメント