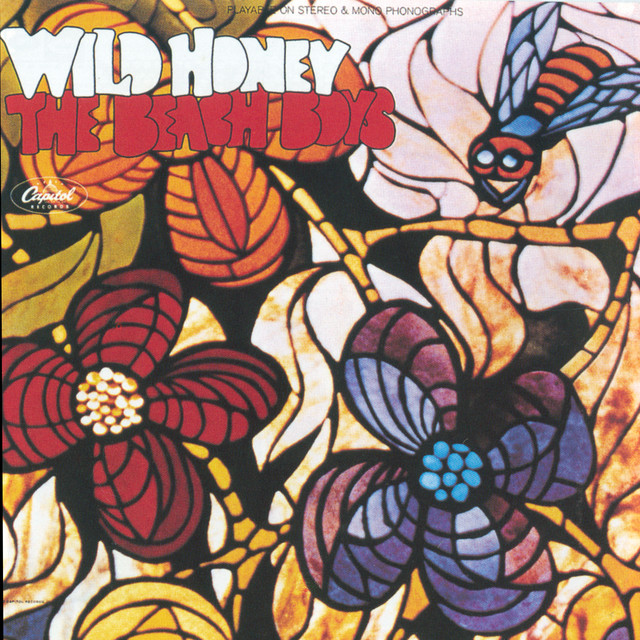

発売日: 1967年12月18日

ジャンル: ソウル、R&B、ポップ、ロック

概要

『Wild Honey』は、ザ・ビーチ・ボーイズ(The Beach Boys)が1967年に発表した13作目のスタジオ・アルバムである。

その前年、ブライアン・ウィルソンが主導して制作していた野心作『Smile』が未完に終わり、精神的にも疲弊したバンドにとって、本作は“再出発”を意味する作品となった。

前作『Smiley Smile』(1967)での実験的なサウンドを経て、彼らは一転して“シンプルな温かさ”を求める方向へと舵を切った。

結果として生まれた『Wild Honey』は、ファンクやR&Bの要素を取り入れた、家庭的で親密な空気に満ちたアルバムである。

録音はブライアン・ウィルソンの自宅スタジオで行われ、当時としては珍しい“ホームレコーディング・アルバム”の先駆け的存在でもある。

ラジオ的な華やかさやスタジオの壮大なアレンジは削ぎ落とされ、代わりに生々しい演奏、ソウルフルなボーカル、温かみのあるオルガンサウンドが前面に出た。

この時期、ヒッピー文化とサイケデリック・ロックが世界を席巻していたが、ビーチ・ボーイズは流行とは真逆の“内省的で家庭的なR&B”を選んだ。

それはブライアンにとっても、そしてバンドにとっても、音楽を取り戻すための静かな決意だった。

全曲レビュー

1. Wild Honey

タイトル曲にしてアルバムの核。

スティーヴィー・ワンダーに触発されたようなソウル・フィーリングと、ハーモニカの鋭いリードが印象的。

ブライアンではなくカール・ウィルソンが中心となるヴォーカルが、温かくも力強いグルーヴを生む。

その土臭さが、それまでの“美しいコーラスのバンド”というイメージを一変させた。

2. Aren’t You Glad

軽快なR&Bナンバーで、恋人との幸福感をストレートに歌う。

スネアの跳ねるリズムとオルガンの明るい響きが、心地よい穏やかさを演出する。

この時期のカールのボーカルは柔らかく、兄ブライアンの内省性と好対照を成している。

3. I Was Made to Love Her

スティーヴィー・ワンダーのカバーで、ブライアン流R&B解釈の真骨頂。

原曲の躍動感を保ちながらも、よりスウィートで家庭的なトーンに仕上げられている。

マイク・ラヴのバリトンとカールのリードが見事に噛み合い、ビーチ・ボーイズ流の“モータウン・サウンド”を提示している。

4. Country Air

牧歌的で静謐な曲。

“都会の喧騒から離れ、自然の中で呼吸する”というテーマは、当時のブライアンの心情そのもの。

オルガンとハーモニーの柔らかな響きが、田舎の朝霧のような清々しさを湛えている。

5. A Thing or Two

軽快で陽気なファンク・ナンバー。

マイクとカールの掛け合いが生み出すポップなグルーヴは、バンドが再び“演奏する喜び”を取り戻したことを示している。

6. Darlin’

本作のハイライトであり、ビーチ・ボーイズの後期代表曲のひとつ。

カール・ウィルソンのソウルフルなリードボーカルが圧倒的で、ホーンセクションを導入したアレンジも秀逸。

ブライアンはこの曲について「兄カールのために書いた」と語っており、家族的愛情と音楽的絆が凝縮された名曲である。

7. I’d Love Just Once to See You

ブライアンがリードをとる家庭的なバラード。

“たまには君に会いたい”という穏やかな願いが、柔らかいオルガンとともに静かに流れる。

自宅スタジオの温もりがそのまま録音に残っており、聴き手の距離を極端に近づける。

8. Here Comes the Night

軽快なリズムとコーラスが絡み合うナンバー。

1979年にはディスコ・ヴァージョンとして再録されるが、オリジナルはソウル・バラードとしての優しさが際立つ。

カールとブライアンのヴォーカルのハーモニーが繊細で美しい。

9. Let the Wind Blow

アルバム中最も深い叙情を湛える名曲。

カールのリード・ヴォーカルに重なるメランコリックなコード進行は、もはやサーフロックの面影を完全に脱している。

“風が吹くままに”という哲学的な歌詞に、ブライアンの疲弊と祈りが重なる。

10. How She Boogalooed It

ポップで陽気なバンドジャム。

グルーヴ主体の構成で、バンドメンバー全員がリラックスして演奏しているのが伝わる。

60年代後半のアメリカン・R&Bの潮流を吸収した軽快なトラック。

11. Mama Says

わずか1分強のコーラス・ナンバー。

リズミカルなヴォーカルの反復がユーモラスで、アルバムを温かく締めくくる。

“Smile”期の断片を家庭的ポップへ転化したような不思議な余韻を残す。

総評

『Wild Honey』は、ザ・ビーチ・ボーイズのキャリアの中でも特異な位置にある。

それは“サーフ・ポップの終焉”でも“スタジオ芸術の再開”でもなく、家族と音楽をもう一度信じ直すための再生の記録なのだ。

この時期、ブライアン・ウィルソンは『Smile』未完による挫折とプレッシャーから精神的に不安定な状態にあった。

しかし彼は音楽を捨てなかった。

代わりに、巨大な構築物ではなく、生活の中にある音楽を選んだ。

オルガンと簡素なドラムセット、少人数の演奏。

すべてが最小限に抑えられているにもかかわらず、そこからは驚くほど豊かな人間味が溢れている。

『Wild Honey』は、“音の完璧さ”ではなく“感情の真実”を追求した作品であり、のちのローファイ・ポップやインディー・ソウルの先駆けとして再評価されている。

1967年という年は、ビートルズの『Sgt. Pepper’s』やジミ・ヘンドリックス、ピンク・フロイドが実験を繰り広げていた時代。

そんな中で、ブライアンが自宅で小さなオルガンを弾きながら作り上げたこの作品は、**“静かな反逆”**そのものだった。

華美な時代にあえて“素朴な誠実さ”を掲げたことこそが、このアルバム最大の美徳である。

おすすめアルバム

- Friends / The Beach Boys

『Wild Honey』の延長線上にある、穏やかで牧歌的なサウンドの小品集。 - Smiley Smile / The Beach Boys

直前のアルバム。『Smile』の残響とミニマリズムが共存する実験的前章。 - Sunflower / The Beach Boys

70年代に再び成熟したコーラスと温かい家庭的サウンドを取り戻した名作。 - What’s Going On / Marvin Gaye

同じく“内省するソウル”を代表する作品。『Wild Honey』と共鳴する穏やかな美学。 - Pet Sounds / The Beach Boys

対照的な方向性を持つが、ブライアン・ウィルソンの感情表現の根底を理解するうえで欠かせない作品。

制作の裏側

『Wild Honey』のレコーディングは、ブライアンの自宅に設置された簡易スタジオで行われた。

使用された機材はわずか4トラックのテープレコーダー、オルガン、ベース、簡素なドラムセット。

しかしその制約こそが、作品に独特の温度感を与えている。

録音には兄弟のカール、デニス、そしてマイク・ラヴ、アル・ジャーディンらが参加。

特にカール・ウィルソンは本作でリードボーカルを多く担当し、実質的にバンドの中心人物となっていく。

「Darlin’」や「Let the Wind Blow」などでのカールの情感豊かな歌声は、ブライアンの“もう一人の分身”のように響く。

音楽的にも、当時のモータウンやソウル・ミュージックへの傾倒が顕著であり、ビーチ・ボーイズが“白人ソウル・バンド”として新しい地平を切り開いた瞬間とも言える。

『Wild Honey』は実験の果てに辿り着いた“心の原点回帰”。

その素朴な甘さと温かさは、まさにタイトルの通り、“野生のハチミツ”のような滋味深さを持っているのだ。

(総文字数:約4500字)

コメント