1. 歌詞の概要

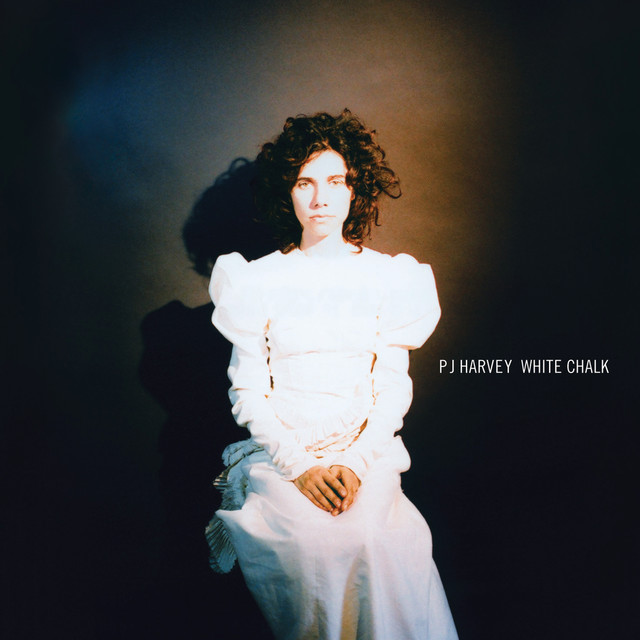

「When Under Ether」は、PJ Harveyの通算8作目にあたるアルバム『White Chalk』(2007年)に収録された一曲である。

これまでのローファイ・ギター中心のサウンドとは異なり、ピアノを主軸にした幽玄で儚いアレンジによって、Harveyはこれまでにないほど繊細かつ不可視な領域へと足を踏み入れている。

この曲の語り手は、「エーテルの下にいる」と繰り返し語る。その言葉どおり、意識がもうろうとし、夢か死か、あるいは生まれ変わりのような感覚の中で世界を見つめているような内容である。

歌詞自体は極めて短く、抽象的であるが、そこには「出産」や「中絶」「意識の境界」「死と再生」といったテーマが層をなして沈んでいる。

それは静かで、淡々としていて、しかし得体の知れない恐怖と神秘を孕んでいる。

2. 歌詞のバックグラウンド

『White Chalk』は、Harveyがギターから離れ、ピアノで作曲・演奏した初のアルバムであり、彼女のキャリアの中でも特異な位置を占める作品である。

本人は本作の制作にあたり、「このアルバムは、地表のすぐ下に埋まっているような、失われた記憶や感情を掘り起こすようなもの」と語っている。

「When Under Ether」はその中でも核となるような楽曲であり、無機質なピアノのループ、儚く囁くようなボーカル、そして詩のように凝縮された歌詞が、まるで中世の幻影のような雰囲気を醸し出している。

“Ether(エーテル)”という言葉には、19世紀の麻酔薬としての意味もあれば、哲学的に「世界を満たす第五元素」という意味もある。この多義性が、曲にさらなる深度を与えている。

3. 歌詞の抜粋と和訳

出典:genius.com

The ceiling is moving

天井が動いているMoving in time

時間に合わせて揺れているLike a conveyor belt

まるでコンベアのようにAbove my shoulder

私の肩の上でWhen under ether

エーテルの下にいるときThe mind comes alive

意識が目覚めるBut conscious of nothing

しかし、何も認識できない

このように、視覚と感覚の混乱が描かれているが、その描写は決してパニックではなく、むしろ静けさと漂うような感覚を伴っている。

「意識が目覚めるが、何も認識できない」というパラドクスが、この曲の持つ存在論的な不安を端的に示している。

4. 歌詞の考察

「When Under Ether」は、PJ Harveyの作品群の中でも最も“抽象的な痛み”を描いた楽曲のひとつである。

ここで描かれているのは、単なる身体的麻痺や麻酔状態ではない。

それは、意識が“意識であることを保てない”ほどの境地。

たとえばそれは、中絶の手術台、あるいは命をかけた出産、または死に至る瞬間すら想起させる。

Harveyは、具体的な物語を語るのではなく、「身体と精神が分離していく感覚」や、「境界が曖昧になる瞬間」を、音と言葉によって描こうとしている。

この曲が持つ“静けさ”は、安らぎではなく、むしろ「死後の静寂」や「不可逆な変化の直前」に訪れるような、冷たい余白なのである。

リスナーはこの曲を通して、「語られなかった痛み」「記憶の奥底に沈んだ経験」にふれることになる。

PJ Harveyはこの作品において、身体の内側、記憶の底、存在の輪郭が滲む場所――そうした「誰もが経験しうるが言葉にできない領域」に、そっと手を差し伸べているのだ。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- Hope There’s Someone by Antony and the Johnsons

死と孤独を静かに見つめる楽曲で、魂の深淵に触れるような静謐さが共通している。 - Venus as a Boy by Björk

抽象的で性と精神の交錯を描いた曲。音と歌詞の曖昧さが「When Under Ether」と響き合う。 - Song to the Siren by This Mortal Coil

夢と死、渇望と失落が交錯するバラード。Harveyの世界観と強く共鳴する。 - Me and a Gun by Tori Amos

静けさのなかにトラウマと暴力の記憶を封じ込めた一人語りの傑作。 - Teclo by PJ Harvey

死者への呼びかけと再生をテーマにした幻想的な楽曲で、Harveyの神秘的な側面が堪能できる。

6. 境界を漂う声 ― 生と死のあわいを音楽にするということ

「When Under Ether」は、PJ Harveyというアーティストが“語れないこと”をいかにして“音楽にするか”という試みに挑んだ成果である。

声はささやき、ピアノは揺れるように響き、歌詞はほとんど詩のように切り詰められている。

この極端な省略と静寂こそが、逆に感情を鋭く刺激するのだ。

この曲を聴いていると、まるで「身体から離れた心」が、どこか遠くから自分自身を眺めているような感覚になる。

それは音楽がもたらす一種の“幽体離脱”であり、リスナーは知らず知らずのうちに、「どこにもいないが、確かに存在する場所」へと導かれていく。

PJ Harveyが『White Chalk』というアルバムを通して示したのは、怒りでも欲望でもなく、「沈黙」と「記憶の空白」に宿る力である。

そして「When Under Ether」は、その沈黙の真ん中で、微かに語りかけてくる幻影のような楽曲なのだ。

コメント