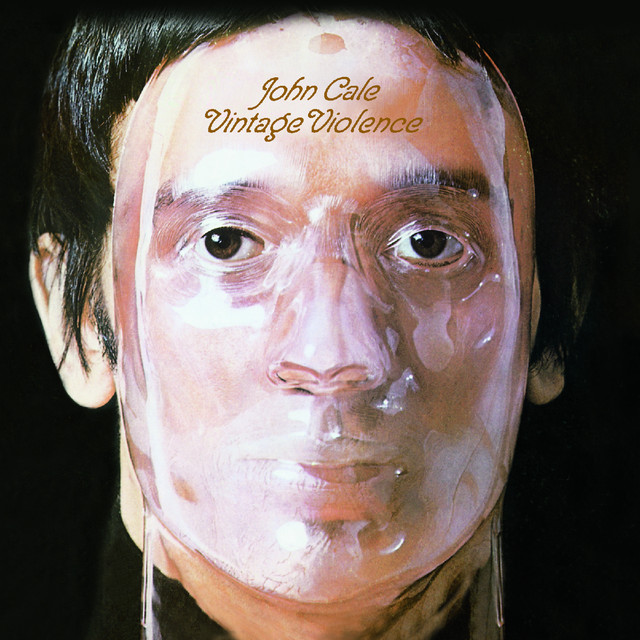

発売日: 1970年3月25日

ジャンル: アートロック、バロック・ポップ、フォークロック

“古き暴力”の名を借りた、優雅でひねくれたポップ宣言——John Caleのソロ第一歩

『Vintage Violence』は、John CaleがThe Velvet Underground脱退後に発表した初のソロ・スタジオ・アルバムであり、

ヴェルヴェッツや現代音楽、ドローン、アヴァンギャルドの印象が強い彼のキャリアにおいて、

驚くほどポップで親しみやすく、しかしやはり奇妙で風変わりな“ロック・アルバム”として屹立している。

タイトルの“Vintage Violence(古風な暴力)”には、

伝統的なポップスの形式の中に潜む攻撃性や皮肉を象徴するような、多層的な意味が込められている。

それは、音の輪郭が柔らかくても、歌詞やアティチュードには切っ先があるという、Caleの二面性そのものなのだ。

バックバンドには元Clear Lightのメンバーらによる“Penguin”という仮のグループが参加しており、

アメリカ西海岸のサイケデリックと、イギリス的な抑制された叙情が絶妙にブレンドされている。

全曲レビュー

1. Hello, There

開幕を告げるのは、軽快なピアノとウィットに富んだ歌詞。

“こんにちは、君”と手を振りながら、どこか不穏な空気を漂わせるCaleらしい出だし。

60年代ポップへのオマージュのようにも響く。

2. Gideon’s Bible

宗教的なタイトルに反して、内容は不条理と諷刺のラブソング。

柔らかいメロディの中で、聖書的イメージと現代社会が交錯する独特の世界観。

3. Adelaide

甘いコーラスとフォーク風のギターに乗せて、“アデレード”という女性像が断片的に描かれる。

ロマンティックだが、どこか遠い夢のような手触り。

4. Big White Cloud

本作でも特に人気の高い一曲。

“大きな白い雲”というイメージを反復しながら、浮遊感と無垢さを同時に漂わせる。

Caleの歌声が、意外なほど優しく美しい。

5. Cleo

ピアノとストリングスを主軸にしたバロック・ポップ。

“クレオ”という架空の人物を通して、失われた記憶や場所を辿るような感覚がある。

6. Please

スライドギターが効いたスローロック。

嘆願とも告白とも取れるタイトル通り、Caleの中でも屈指の感情的なヴォーカルが聴ける。

7. Charlemagne

中世の皇帝シャルルマーニュを引用しながらも、歌詞の中では日常の断片が並ぶ。

時代錯誤と現在のずれを、知的なユーモアで編み上げた一曲。

8. Bring It On Up

アメリカ南部のR&Bのようなグルーヴ感を持ちつつ、どこか脱力したテンションがクセになる。

タイトルに反して、曲は決して“盛り上がりすぎない”。

9. Amsterdam

アコースティックギターと哀愁のメロディが際立つ、旅情と別れの歌。

後にDavid Bowieなども取り上げることになる、Caleの“メランコリックな瞬間”。

10. Fairweather Friend

アルバムを締めくくるのは、“都合のいい時だけの友人”への皮肉。

サウンドは穏やかだが、言葉の刃が鋭く、Caleの冷静な怒りがしみ出す。

総評

『Vintage Violence』は、John Caleが“自分自身のポップソング”を初めて定義したアルバムであり、

その奇妙な調和——バロックとロック、暴力と優しさ、明快さと謎めき——がすでに彼の魅力を余すところなく提示している。

“ヴェルヴェットの鬼才”が、あえてポップという仮面をかぶって表現した異形のロック。

それは、どこか“親しみやすさ”そのものを疑っているかのようでもあり、

リスナーは耳心地の良いメロディの奥に、違和感という名の問いかけを感じ取るだろう。

今なお瑞々しく、そしてひねくれている。

“暴力”は音には宿っていないが、その静けさこそがCaleの“刃”だったのかもしれない。

おすすめアルバム

-

Kevin Ayers – Whatevershebringswesing

英国的ユーモアとメロウな美しさ。Caleと精神的に共鳴する奇才。 -

Scott Walker – Scott 3

バロック・ポップと文学的な詞世界の交錯。 -

David Bowie – Hunky Dory

同じくピアノ・ポップ的アプローチの中に毒と知性が潜む。 -

The Velvet Underground – The Velvet Underground & Nico

Caleのルーツにして、退廃と美学が共存する元祖アートロック。 -

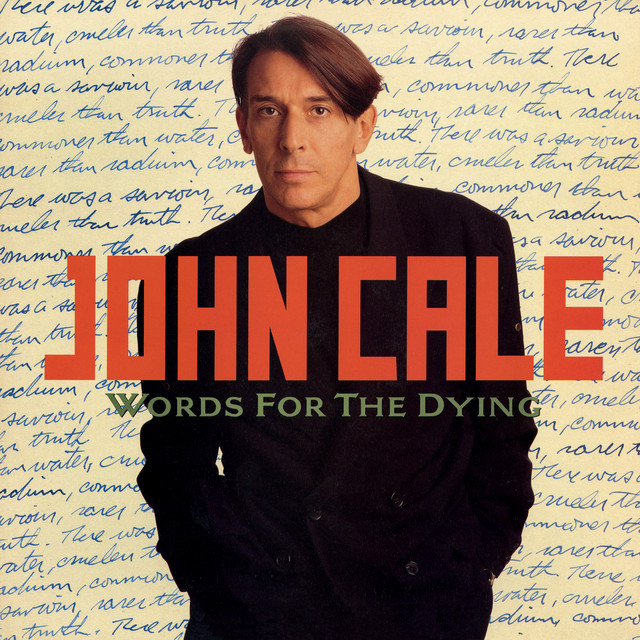

John Cale – Paris 1919

『Vintage Violence』の“洗練された進化系”。よりクラシカルに、より深く。

コメント