1. 歌詞の概要

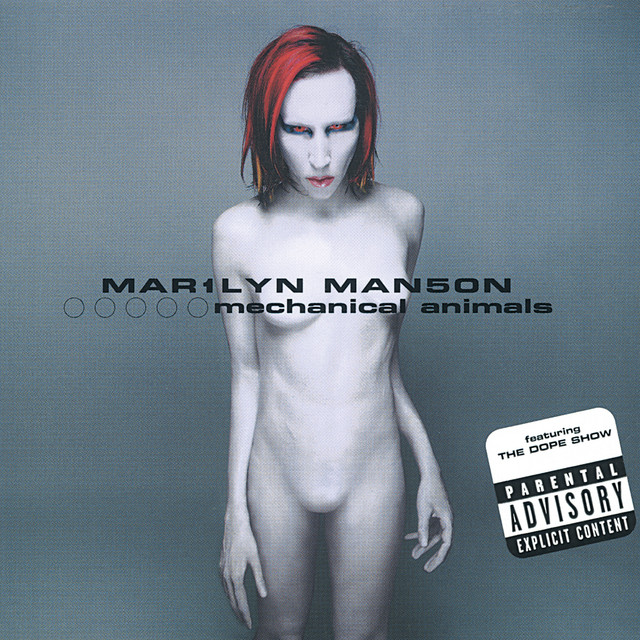

「The Dope Show」は、マリリン・マンソン(Marilyn Manson)が1998年に発表したアルバム『Mechanical Animals』のリードシングルであり、それまでの攻撃的なインダストリアル・メタル路線から、グラム・ロックやエレクトロニカの要素を取り入れた新たな音楽的方向性を示した転機の作品である。

楽曲のテーマは、アメリカのポップカルチャー、セレブリティ、薬物、そして欲望と自己喪失のサイクル。タイトルにある「Dope」は、麻薬のスラングであると同時に、「流行の」「かっこいい」という意味も持ち合わせており、その多義性が楽曲全体のアイロニーを強調している。

歌詞は、自己を商品として消費するセレブリティ文化の冷酷さや、“欲望のために形を変えて生きる人々”の虚無を描き出している。リフレインされる「We’re all stars now in the dope show(今や僕らはみんな“ドープショー”のスター)」というフレーズは、現代社会において誰もがメディアの中で演じる存在であり、その光の裏側には退廃と依存があるという現実を突きつける。

2. 歌詞のバックグラウンド

『Mechanical Animals』は、マリリン・マンソンのキャリアにおける異色作であり、前作『Antichrist Superstar』で築いた暗黒的なインダストリアル世界観から一転、1970年代のデヴィッド・ボウイ『Ziggy Stardust』にインスパイアされたアンドロジナスなキャラクター“Omēga”としての美学を打ち出したコンセプチュアルなアルバムとなっている。

「The Dope Show」は、その新しいアイデンティティの中核をなす楽曲であり、グラム・ロック的なビートに乗せて、マンソン自身が“消費されるアイコン”になることのアイロニカルな視点を打ち出している。

ミュージックビデオでは、マンソンが異星人のような身体に改造されたアンドロイド的存在として描かれ、業界に連れ去られ、メディアによって解剖され、商品化される様が描かれる。これは明らかに、セレブリティがどのようにして“スター”にされ、その後“商品”として崩壊していくかというプロセスを風刺している。

この曲の成功によって、マンソンは一層“ポップカルチャーの異端児”としての地位を確立し、同時に批評性の高いアーティストとしても再評価されることとなった。

3. 歌詞の抜粋と和訳

以下に、「The Dope Show」の象徴的な歌詞の一部を抜粋し、その和訳を紹介します(出典:Genius Lyrics)。

“The drugs, they say, make us feel so hollow”

「ドラッグってやつは、心の空洞を満たしてくれるって言うけど」

“We love in vain, narcissistic and so shallow”

「僕らの愛は虚しい、ナルシスティックで浅はかなんだ」

“The cops and queers to swim you have to swallow”

「警官もクィアも、泳ぐには全部飲み込むしかない」

“The lifestyle’s so high, we have to take it slow”

「ライフスタイルは最高すぎて、ゆっくりとしか耐えられない」

“We’re all stars now in the dope show”

「今や僕らはみんな、“ドープショー”のスターなんだ」

“They love you when you’re on all the covers / When you’re not, then they love another”

「君が雑誌の表紙に出てる時はみんな君を愛する / でも消えたら、別の誰かを愛するんだ」

このように歌詞は、“ショー”の中に生きる現代人の脆さと、流行と消費の残酷さを淡々と、しかし皮肉たっぷりに描いている。

4. 歌詞の考察

「The Dope Show」は、マンソン流のポップカルチャー批評に他ならない。彼はここで、スターになることの代償、それがもたらす自己喪失、そしてメディアと消費者によって作られ、使い捨てられていく存在の悲劇を描いている。

「今や僕らはみんな“スター”だ」というフレーズは、SNS時代を予見したかのような皮肉にも聞こえる。自分自身を演出し、他人の視線の中でのみ存在を確認する社会――この曲がリリースされた1998年当時はまだSNSが一般化していなかったが、その後のInstagramやTikTok文化を思えば、マンソンの洞察は予言的ですらある。

また、薬物やセクシュアリティに関する描写は、単なるショック要素ではなく、「快楽によって麻痺した社会」「愛を失ったナルシシズムの時代」への比喩として機能している。すべてが“浅く、速く、消費される”構造の中で、マンソンは「その中で生き延びるためには、もはや“人工的”になるしかない」と暗に語っている。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- “Fame” by David Bowie

セレブリティ文化とアイデンティティの崩壊をテーマにしたグラム・ロックの代表作。 - “Celebrity Skin” by Hole

「有名になること」と「女性性」の商品化を、グランジ的感性で暴いた名曲。 - “Rock Is Dead” by Marilyn Manson

同アルバムからの楽曲で、“音楽業界そのものの死”を予告したパンク・アンセム。 - “Dope Hat” by Marilyn Manson

薬物と幻覚をテーマにした初期作。サーカス的な不穏さとマニアックな美学が共通。 - “Get Your Gunn” by Marilyn Manson

個人の自由と暴力、メディアによる情報操作をテーマにした初期代表曲。

6. セレブリティ文化と自己喪失:マンソンによる“自己解体”の美学

「The Dope Show」は、マンソンが自身を“消費されるアイコン”として差し出すことで、その構造自体を内側から破壊しようとした試みである。これは単なる自己陶酔ではなく、“自己解体”を通じた芸術的メタフィクションだと言える。

彼はこの曲を通して、“人はどれほど人工的になれるのか”“どれほど自己を失ってまで他人の視線に応えられるのか”という問いを突きつけてくる。そして同時に、それを“エンタメ”として届けることで、聴き手にその構造の一部であることを自覚させる。

この仕組みこそが「ドープショー」であり、私たちはすでにその舞台に立たされている。

「The Dope Show」は、ショーの裏側を暴きながら、ショーとして成立してしまう――そんな“現代の不条理”を体現した芸術的カウンターである。

セレブリティ、メディア、薬物、愛、欲望――それらが混ざり合う世界で、マンソンは人工的な存在“Omēga”となり、私たちにこう囁く。「これが現代社会の姿だ。ようこそ、ドープショーへ。」

コメント