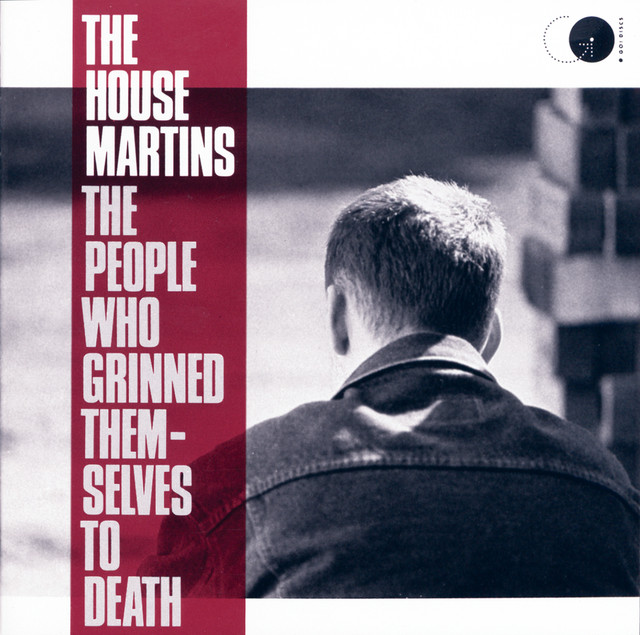

発売日: 1987年9月21日

ジャンル: インディーポップ、ジングル・ジャングル、ポリティカル・ポップ

概要

『The People Who Grinned Themselves to Death』は、The Housemartinsが1987年に発表した2作目にして最終のスタジオ・アルバムである。

前作『London 0 Hull 4』でインディーポップ・シーンの寵児となった彼らが、わずか1年後に解散するとは誰も思っていなかった。

本作は、そんな彼らの刹那の輝きが刻み込まれた“知性と優しさの極北”のような作品であり、ユーモアと怒り、誠実さと脱力が交差するラスト・メッセージとも言える。

タイトルの「The People Who Grinned Themselves to Death(にやにや笑って死んでいった人々)」には、無批判に世の中を受け入れてしまう大衆への警鐘と、諦念と皮肉が込められている。

ポール・ヒートンとノーマン・クックはこの作品を最後にそれぞれの道へと進んでいくが、その前にもう一度だけ、全力で歌い、笑い、問いかけ、立ち止まることを許さないポップの力を鳴らしている。

全曲レビュー

1. The People Who Grinned Themselves to Death

タイトル曲にして、王室批判を含む直接的な社会風刺ソング。

“笑ってごまかしながら死んでいった”人々の姿に、英国社会の閉塞とメディア洗脳を重ねている。

攻撃性とポップ性の絶妙なバランスが、Housemartinsらしい。

2. I Can’t Put My Finger on It

“何かがおかしい。でもそれが何かはわからない”という感覚をテーマにした曲。

不安定な時代に対する感覚を、軽快なテンポと共に描くことで、むしろリアリティを高めている。

3. The Light Is Always Green

“信号はいつも青”というフレーズが、休むことを許されない現代社会の風刺になっている。

スカに近いリズムと疾走感が、皮肉の効いたリリックと好対照をなす。

4. The World’s on Fire

熱量のあるコーラスとパワフルな演奏が、世界の混乱とその中での個人の無力さを映し出す。

“世界が燃えている”というタイトルにしてはポジティブな響きがあるのは、Housemartins特有の皮肉。

5. Pirate Aggro

短く、疾走感のあるインストゥルメンタル風のナンバー。

“パイレーツ”という言葉が示す通り、自由と抵抗のスピリットを感じさせるアクセント的存在。

6. We’re Not Going Back

労働者階級の誇りと進歩を歌う、ある種のアンセム。

“もう戻らない”という言葉は、過去へのノスタルジーを否定し、変化と前進を肯定する。

コーラスの力強さが、バンドの結束を象徴するよう。

7. Me and the Farmer

シングル曲にして、本作を代表する楽曲。

“僕と農夫”という奇妙なペアが、階級と労働の関係、所有と搾取の構造をユーモラスに描いている。

キャッチーで楽しいが、リリックは非常に鋭い。

8. Five Get Over Excited

こちらもシングル曲で、“深刻ぶらずに本質を突く”という彼らの美学を体現した1曲。

“興奮しすぎた5人”というタイトルには自虐と風刺が混ざる。

ビートは踊れるが、メッセージは冷静だ。

9. Johannesburg

南アフリカのアパルトヘイト政策を強く批判したポリティカル・ソング。

英国ポップバンドとして、明確に反人種隔離政策を表明した勇気ある1曲。

パンチの効いたビートが怒りのリズムとして機能している。

10. Bow Down

“頭を下げろ”という命令形の反復が、権力への服従の危険性を象徴する。

コーラスがカルト的で不穏な響きを持ち、聴き手に緊張を与える。

短いながらも最も政治的な曲の一つ。

11. You Better Be Doubtful

“疑え”というメッセージが、偽善や権威に対するHousemartinsの基本スタンスを体現している。

カントリー風のリズムが皮肉な軽やかさを加える。

12. Build

アルバムの締めくくりにふさわしい、静かで美しいバラード。

“僕たちはビルを建てたけれど、その中に人間はいなかった”というラインは、社会の発展が人間性を忘れていないかという問いを静かに突きつける。

このバンドの“優しい急進性”を凝縮したような名曲。

総評

『The People Who Grinned Themselves to Death』は、The Housemartinsが残した短くも濃密なキャリアの中で、最も完成度が高く、かつ痛烈な作品である。

前作にあった初期衝動の瑞々しさに加え、ここにはより明確な思想、より精緻なアレンジ、より大きなスケール感が備わっている。

政治的な怒り、階級に対するまなざし、愛と労働、そしてポップスとしての美しさ。

それらを矛盾なく共存させたバンドは稀であり、The Housemartinsはその数少ない存在だった。

そして彼らは、このアルバムを残し、自らの幕を静かに閉じた。

これは解散のためのアルバムではなく、決意の形そのものなのだ。

おすすめアルバム(5枚)

- Billy Bragg / Workers Playtime (1988)

労働と恋愛をテーマにした社会派シンガーの代表作。The Housemartinsの精神的後継者。 - The Redskins / Neither Washington Nor Moscow (1986)

マルクス主義とソウルを融合させた鋭利なポリティカル・ポップ。 - Bronski Beat / The Age of Consent (1984)

個人の自由と政治的主張が交差する、LGBTQ+ポップの金字塔。 - Aztec Camera / Love (1987)

ポリティカルな要素は薄いが、ポップと誠実さが交差する同時代的傑作。 - Everything But the Girl / Idlewild (1988)

抑制された感情と社会的まなざしが共存する、大人のインディーポップ。

コメント