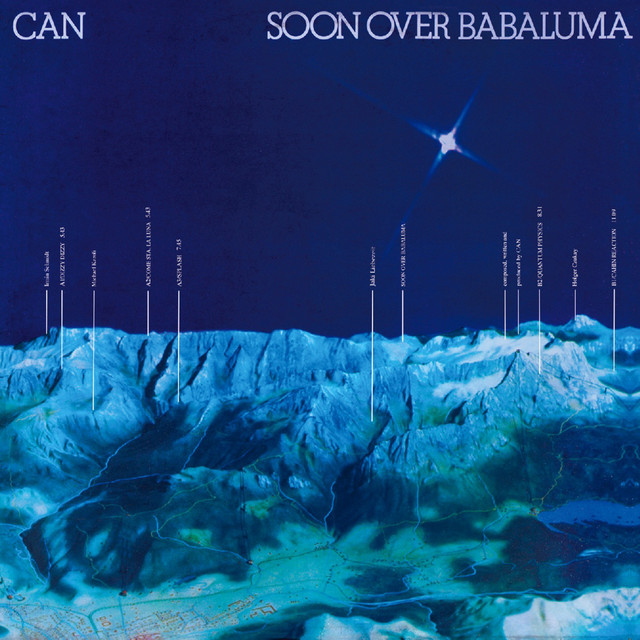

発売日: 1974年11月

ジャンル: クラウトロック、エクスペリメンタル・ロック、アンビエント、ジャズ・ロック

概要

『Soon Over Babaluma』は、ドイツの実験的バンドCanが1974年にリリースした6作目のスタジオ・アルバムであり、前作『Future Days』で極限まで引き延ばされたアンビエント的アプローチと、再び地に足のついた“ファンクと即興”の融合とを探る重要な過渡期の作品である。

本作は、カリスマ的ヴォーカリストだったダモ鈴木の脱退後、初のアルバムでもあり、以降のCanが“ヴォーカル不在”という課題にどうアプローチしたかを示す実験的な試みでもあった。

ヴォーカルはキーボードのイルミン・シュミットとベーシストのホルガー・シューカイが分担しており、言語を持たない囁きや呟き、スキャットのようなボーカルが特徴的である。

音楽的には、前作『Future Days』の霊的で水のようなサウンドスケープを一部引き継ぎながらも、そこにより多くのジャズ的アプローチやグルーヴが加わり、Canならではの“ミニマル・ファンク”が新たな段階へと進化している。

録音と編集は引き続きバンドのプライベート・スタジオ“Inner Space”にて行われ、Can特有の演奏と物理編集のハイブリッド構造が、より緻密な形で結晶化している。

全曲レビュー

1. Dizzy Dizzy

エレクトリック・ヴァイオリンの反復が浮遊感をもたらす、奇妙で美しい幕開け。

ホルガーの控えめなヴォーカルと、不安定で有機的なグルーヴが交差し、Canらしい“身体性の夢”が広がる。

2. Come Sta, La Luna

イタリア語のフレーズを用いた異国情緒漂うトラック。

シュミットの語るようなヴォーカルと、パーカッシブな要素が重なり、ジャズと地中海的ムードの混合物として展開される。

Canの“グローバル幻想”を体現した異色作である。

3. Splash

リズム・セクションが全面に出たインストゥルメンタルの中核曲。

ヤキ・リーベツァイトのドラムがメトロノームのように疾走し、その上にギターとシンセが有機的に絡み合う。

即興性と構築性の完璧なバランスが感じられる“Canの職人芸”とも言える一曲。

4. Chain Reaction

サイケデリックな持続音とビートが交錯する、ミニマル・ファンクの到達点。

タイトルの通り、音と音が連鎖反応的に変容していく構造で、グルーヴは硬質でありながら滑らか。

この曲のDNAは、後のクラブミュージックやポストロック、IDMにまで受け継がれる。

5. Quantum Physics

アルバムを締めくくる静謐なアンビエント。

音数は少なく、ディレイをかけたピアノやシンセが、まるで量子の粒子のように浮遊しては消える。

『Future Days』の美学をさらに抽象化した瞑想的楽曲であり、“音響の禅”とも言うべきフィナーレ。

総評

『Soon Over Babaluma』は、Canというバンドが“ボーカルという依存”を脱した後に見出した、集団的な意識のネットワーク=音楽そのものを追求する作品である。

ヴォーカリスト不在にもかかわらず、むしろ“音そのものが語る”という哲学が深まっており、ホルガーとイルミンの声は、歌ではなく楽器の一部として機能している。

また、ヤキ・リーベツァイトのドラムは、もはや人間を超えた“有機機械”のようであり、Canのグルーヴの根幹がどこにあるかを再確認させてくれる。

アルバム全体としては、前作のような浮遊感と、初期のような即興性が絶妙に溶け合っており、Canにおける“過渡期の美”が最も端的に記録された一枚である。

それは不安定であるがゆえに豊かであり、変化の最中でこそ生まれる一瞬の“音の真理”を切り取っている。

このアルバムは、“歌”や“メッセージ”を前提としない音楽の可能性を拡張したという意味でも、現在にまで通じる音楽の未来を提示しているのだ。

おすすめアルバム(5枚)

- Can – Future Days (1973)

本作と対を成す“静寂と時間”のアルバム。よりアンビエント寄りな空間性を持つ。 - Cluster – Zuckerzeit (1974)

ミニマルとメロディの融合によるクラウトロック第二世代の傑作。 - Tangerine Dream – Phaedra (1974)

電子音による空間の拡張を試みたアンビエント/シンセ・ミュージックの古典。 - David Sylvian – Alchemy: An Index of Possibilities (1985)

実験性と内省を融合させた音響美学。Canの後継的世界観を持つ。 - Mouse on Mars – Iaora Tahiti (1995)

ポストクラウトの流れを汲む現代電子音楽の逸品。Canの“音響即興”の継承者。

制作の裏側(Behind the Scenes)

『Soon Over Babaluma』の制作は、ダモ鈴木脱退後の“不安”を創造性に変換する過程そのものであった。

ホルガーとイルミンは、即興と編集によって生まれたフレーズに自らの声を乗せることで、“声を演奏する”という新たなコンセプトを模索していた。

録音はInner Spaceスタジオで行われ、バンドは既存のポップ構造をすべて捨て去り、音響そのものに対する探究を深めていった。

特に「Quantum Physics」では、物理学の理論を参照しながら音の粒子性と空間性を意識し、リズムすら排除するという挑戦がなされた。

このアルバムの制作過程にこそ、Canがバンドであると同時に“音響研究集団”でもあったことが如実に表れている。

つまり、『Soon Over Babaluma』は、ポスト・ボーカル時代のCanが“音そのものの生き方”を模索した、美学の記録なのである。

コメント