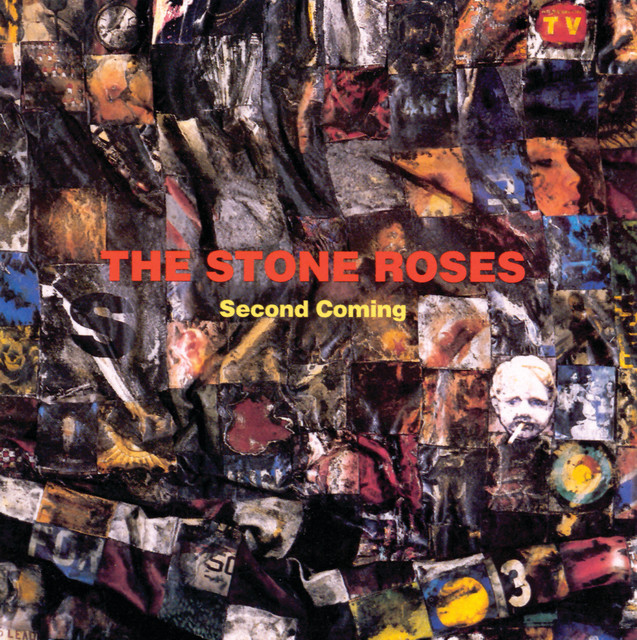

発売日: 1994年12月5日

ジャンル: オルタナティヴ・ロック、ブルースロック、サイケデリック・ロック

概要

『Second Coming』は、The Stone Rosesが1994年に発表した2作目のスタジオ・アルバムであり、前作から5年の歳月を経て世に放たれた“重すぎる帰還”である。

1989年のデビュー作『The Stone Roses』がUKインディー・ロックに革命を起こした後、彼らはレーベルとの契約問題や長期の沈黙により、神秘的な存在へと変貌していた。

『Second Coming』はその沈黙を破って登場したが、期待値の高さと音楽的な方向転換により、当時のファンや批評家の評価は賛否両論を呼んだ。

本作でのThe Stone Rosesは、マッドチェスターのダンスビートを脱ぎ捨て、ジョン・スクワイアのギターワークを中心としたブルースロック/ハードロック寄りのアプローチに大きく舵を切っている。

その結果として、前作のポップ性や軽やかさは後退し、代わりに重厚でジャム的、時にレッド・ツェッペリンすら彷彿とさせる音世界が展開されている。

バンドの分裂と終焉が近づいていた時期の作品でもあり、創造力と緊張感が拮抗する記録とも言える。

全曲レビュー

1. Breaking into Heaven

11分を超える大作で幕を開ける異例のアルバム。

冒頭数分のアンビエント・セクションから、ブレイクビーツ風のドラム、そしてブルージーなギターへと展開していく。

楽園への侵入とは、救済か堕落か。バンドの状況そのものを反映するような曲である。

2. Driving South

ブルース・ロックに根ざした疾走感と粘り気のあるグルーヴ。

ジョン・スクワイアのギターが本格的に暴れ始める1曲で、これまでのファンにとっては驚きの変貌を印象づける。

3. Ten Storey Love Song

本作のなかでもっとも親しみやすく、メロディアスな名曲。

「十階建てのラブソング」という比喩的タイトルに込められた、層をなす愛の表現が印象的。

イアン・ブラウンのヴォーカルも穏やかで、1stとの接点を感じさせる瞬間でもある。

4. Daybreak

ファンクやレゲエの要素を含んだグルーヴィな楽曲。

6分を超えるジャム形式で、リズムセクションの自由度が高く、ライヴ感の強い構成になっている。

5. Your Star Will Shine

アコースティックな響きとミニマルな構成が特徴の小品。

「君の星は輝く」という希望的なタイトルとは裏腹に、どこか内省的で、孤独な余韻が残る。

6. Straight to the Man

レニ(ドラム)主導のグルーヴィなトラック。

短くファンキーで、間奏曲的な位置づけではあるが、バンドの遊び心が垣間見える。

7. Begging You

本作でもっともダンスビートを意識したトラック。

ブレイクビーツとノイズギター、そして強烈な反復が、レイヴとハードロックの間を横断する異形のサウンドを作り出している。

当時のクラブカルチャーにも接続する重要曲。

8. Tightrope

スライドギターと素朴なメロディが心地よい、アコースティック寄りの佳曲。

タイトル通り「綱渡り」のような不安定さと優しさが同居している。

9. Good Times

ブラスの導入や軽快なリズムが光る、アルバム中では数少ない明るいムードの楽曲。

しかしどこか浮かれきれない影が差しており、それがバンドの終焉を予感させるようにも感じられる。

10. Tears

7分を超えるバラードであり、ジョン・スクワイアによる叙情的なギターが際立つ。

泣きのギターとスローな展開が、バンド内の摩擦と疲弊を静かに映し出しているようにすら聴こえる。

11. How Do You Sleep

エンディングを飾るミディアムテンポのナンバー。

タイトルにはジョン・レノンの毒気も感じられるが、内容はより穏やかで、残響とともに幕を閉じる。

総評

『Second Coming』は、The Stone Rosesの神話的な初作と比較され続ける宿命を負った、複雑な評価の作品である。

しかし、1枚のロックアルバムとして見るならば、ここには骨太で実験的な音楽的挑戦と、極めて技巧的な演奏、そしてバンドのギリギリの緊張感が封じ込められている。

特にジョン・スクワイアのギターは、エリック・クラプトンやジミー・ペイジすら想起させるレベルの深みと表現力を示しており、彼の本領が最も発揮された作品ともいえる。

一方で、ヴォーカルやプロダクションの不統一感は確かにあり、全体として一貫性に欠ける印象も否めない。

だが、それはむしろ「崩壊の寸前にある芸術」の美しさとも言えるのではないか。

このアルバムは、1stで見せた“夢”の続きではない。

むしろ「目覚めた後の現実」を音にしたものなのだ。

おすすめアルバム

- The Verve / A Northern Soul

内省的で重厚なUKロック。『Second Coming』と同じく、迷いと焦燥の美学が際立つ。 - Led Zeppelin / Houses of the Holy

ブルースやジャム感、ギター中心の構成など、本作との親和性が高い。 - Oasis / Be Here Now

過剰と期待に潰されかけたバンドの記録。内容と背景に『Second Coming』と共通項が多い。 - Paul Weller / Stanley Road

90年代半ばの英国的なブルース・ロック/モッズ再解釈として聴く価値あり。 - The Charlatans / The Charlatans (1995)

マッドチェスター以後のサイケデリック志向を継承した、時代の空気を共有する1枚。

歌詞の深読みと文化的背景

『Second Coming』というタイトル自体が持つ宗教的・神話的含意——“再臨”——は、本作の重荷と批評の対象でもある。

イエス・キリストの再来を意味する言葉を冠したこのアルバムには、期待と裏切り、再生と崩壊、神格化と人間化といった二項が常に交錯している。

また、「Breaking into Heaven」や「Tears」などに表れるスピリチュアルなイメージや、内省的で救いを求めるような語りは、当時のバンド内の緊張と自己探求の姿を映しているようでもある。

このアルバムを通じて、The Stone Rosesは“自分たちの神話から降りる”決断をしたのかもしれない。

そしてその不完全性こそが、本作を唯一無二のロック・ドキュメントとして成立させているのである。

コメント