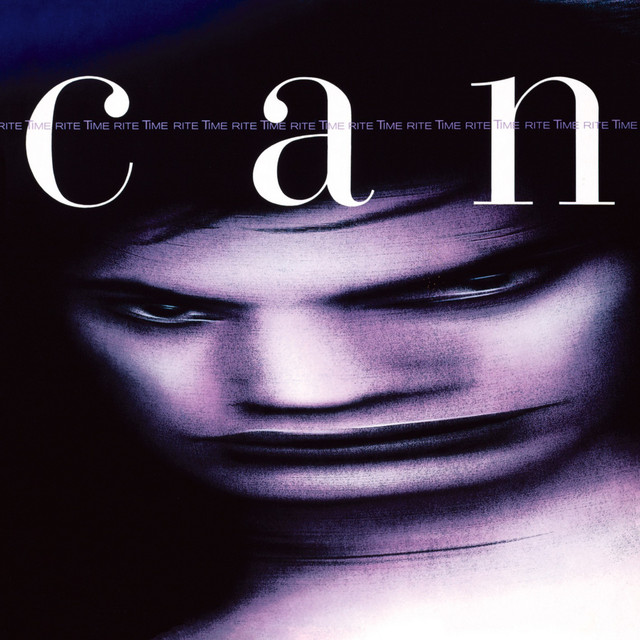

発売日: 1977年3月

ジャンル: クラウトロック、ワールドビート、ファンク、エクスペリメンタル・ロック

概要

『Saw Delight』は、Canが1977年にリリースした9作目のスタジオ・アルバムであり、バンドのサウンドがよりリズム志向かつ“地球的”な方向へと進化した作品である。

このアルバムで注目すべきは、元Trafficの**ロズコ・ジー(Rosko Gee)とリーバップ・クワク・バー(Rebop Kwaku Baah)**という2人のアフロ・ジャマイカ系ミュージシャンが新たに参加し、Canのサウンドに“グローバルな血流”を注入したことである。

バンド内部では、この加入によって、ホルガー・シューカイが従来のベース担当から“音響操作”や“電子的処理”へと役割を移行。

そのため、本作は生楽器と電子音響が滑らかに共存するという、後期Canのサウンド的な特徴がより強く現れた作品となっている。

Canはすでに『Flow Motion』でレゲエやダブ、ポップ性への接近を見せていたが、『Saw Delight』ではよりアフリカ、ラテン、ジャズといった多文化的要素が音楽の表層に立ち上がり、まさに“地球規模のセッション”として響いてくる。

同時に、“ポップへの歩み寄り”が加速することで、かつての実験性や混沌からは距離を取り、より整理された構造を持ったアルバムに仕上がっている。

全曲レビュー

1. Don’t Say No

軽やかなリズムと浮遊感あるシンセが交錯する、ミドルテンポのジャム・グルーヴ。

ヴォーカルは抑制されており、むしろバンド全体の“音の会話”が前景化している。

ヤキ・リーベツァイトのドラムが特に有機的で、曲を地面から持ち上げている。

2. Sunshine Day and Night

アフロビート的なベースとカリンバ風のリフが特徴的な、リズミックなトラック。

レゲエやハイライフの影響も感じられ、複数のリズムが交差することで“多層的な躍動”を生み出している。

Canの“グローバル・ビート”への接近を象徴する一曲。

3. Call Me

Canとしては異例のストレートなヴォーカル・ポップ。

ホーン的なシンセとファンキーなギター、明瞭な歌詞が組み合わさり、“聴かせる実験音楽”としての境地を拓いている。

異質なようでいて、実は『Future Days』的な滑らかな感触も内在。

4. Animal Waves

13分を超える本作のハイライト。

長尺ながらも、ビートの揺らぎ、サウンドの浮遊、即興的展開が一体化し、“音楽がどこまでも続いていく”ような感覚を味わわせる。

ホルガーの電子音操作も要所に登場し、Canならではの“無国籍サイケ”が展開される。

5. Fly by Night

ギターのトレモロと反復するメロディが心地よい、アーバンなクロージング・トラック。

ポップでありながら、どこか音が“漂っている”印象を残す。

都市の夜景の中で微睡むような感触で、『Saw Delight』というアルバムの輪郭を穏やかに閉じる。

総評

『Saw Delight』は、Canが1970年代後半という世界的文脈の中で、“音楽の多文化共生”を自らのサウンドに落とし込んだ意欲作である。

ここで聴けるのは、クラウトロックの実験精神を引き継ぎつつ、**世界の音楽文化との対話を試みる“開かれたサイケデリア”**である。

その意味で、このアルバムは“クラウトロック後”のCanを象徴しており、ローカルからグローバルへ、実験から共振へという音楽的変化を体現している。

もちろん、初期の尖った即興性やアブストラクトな構造を求めるリスナーにとっては、やや整いすぎた印象を持つかもしれない。

だが、Canの進化は常に“変化そのもの”であり、『Saw Delight』はその変化を最も色彩豊かに描いた一枚なのだ。

おすすめアルバム(5枚)

- Can – Flow Motion (1976)

本作の前段階にあたる、レゲエやダブの導入を含んだ実験ポップ。 - Talking Heads – Remain in Light (1980)

アフロビートとアート・ロックの融合。『Saw Delight』以降の“ポリリズミックな西洋ロック”の名作。 - Fela Kuti – Expensive Shit (1975)

アフロビートの真髄。Canが取り入れた要素の源流のひとつ。 -

Paul Simon – Graceland (1986)

ワールドミュージックとポップの融合に成功した代表作。Canとは異なる文脈での到達点。 -

Burnt Friedman & Jaki Liebezeit – Secret Rhythms (2002)

Canのドラマー、ヤキ・リーベツァイトが後年追求した“リズムの科学”。『Saw Delight』の発展形。

制作の裏側(Behind the Scenes)

『Saw Delight』制作時、Canの内部では大きな構造変化が起きていた。

ベーシストであり録音・編集の中心でもあったホルガー・シューカイがベースを離れ、ミキシングやエフェクトに集中するようになったのは、本作からである。

この変化により、“演奏者”と“操作者”が分離される構造がCanの中で定着することになる。

また、リーバップの導入によって、Canはそれまでの“ドイツ的冷たさ”から一転して、パーカッションの温かみや空間性をサウンドに導入。

録音は従来のInner Spaceスタジオで行われたが、マルチトラック技術とアナログ・ディレイが駆使され、ミキシング段階での構成力が作品の肝となっている。

このように『Saw Delight』は、Canが“バンドという集団”から、“有機的な音響ユニット”へと脱皮しつつあったことを証明する作品であり、未来のグローバル・グルーヴへの布石でもあったのだ。

コメント