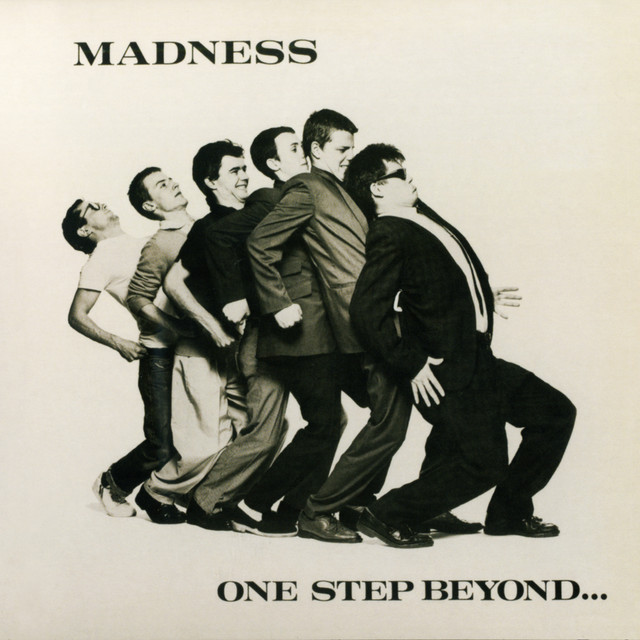

発売日: 1979年10月19日

ジャンル: スカ、2トーン、ポップロック、ニューウェイブ

概要

『One Step Beyond…』は、Madnessが1979年に発表したデビュー・アルバムであり、イギリスにおける2トーン・スカ・リヴァイバルの熱狂を決定づけた作品である。

ノース・ロンドン出身の彼らは、The Specialsらとともに「2トーン・ムーブメント」の中核を担い、

ジャマイカの伝統的スカと英国流のパンク精神、ユーモア、そして**労働者階級の都市文化をミックスした独自のスタイル=“ナットティ・ボーイズ”**を築き上げた。

本作は、その名の通り伝統的スカから“もう一歩先へ”進んだ、新しい音楽とユースカルチャーの宣言として機能している。

プロデュースはClive Langer & Alan Winstanley、録音はわずか数週間で完了。

荒削りながらも爆発的な勢いとコミック性に満ちており、英国チャートでは2位を記録し、以降のキャリアを支える強烈なインパクトを残した。

全曲レビュー

1. One Step Beyond

Prince Busterのカバーにしてアルバムの幕開け。

イントロでのChas Smashの「Hey you, don’t watch that, watch this!」のシャウトがあまりにも有名で、

**この曲はもはや楽曲というより“ムーヴメントそのもの”**として存在する。

無敵のスカ・インストゥルメンタルは、踊ることの解放感とクレイジーな勢いを一瞬で叩き込む。

2. My Girl

シンガーSuggsのややけだるげで人懐っこい歌声が光る名曲。

恋人とのすれ違いをコミカルに、しかしどこか哀愁を帯びて歌い上げる。

2トーン・スカのビートにのせた都市生活の小さな悲喜劇。UKシングルチャートでもヒットした代表曲。

3. Night Boat to Cairo

リズムの急加速とともに始まるインスト風トラック。

エキゾチックなメロディと吹き荒れるサックスが、タイトル通り“カイロへの夜行船”という非現実的トリップを演出する。

途中から歌詞がなくなるのも、Madness流のアナーキーな美学の表れ。

4. Believe Me

ミディアムテンポで展開される、友情と裏切りが交錯するストーリー仕立てのスカ・ナンバー。

ジャジーな鍵盤とトランペットが洒脱で、リズムも踊れるが、歌詞は意外とビター。

5. Land of Hope and Glory

風刺と諧謔が凝縮されたトラック。

英国国歌に準じるタイトルとは裏腹に、現代イギリスの疲弊とユースカルチャーの失望感をパロディ化している。

政治性とエンタメ性の両立が見事。

6. The Prince

バンド結成当初からのアンセムであり、Prince Busterへのトリビュート。

オリジナルのスカを敬愛しながら、自分たちのスタイルに昇華させるMadnessの姿勢が明確に示されている。

エネルギッシュで祝祭的、クラブでも人気の1曲。

7. Tarzan’s Nuts

スカとサーフ・ロックが混ざり合うようなユニークなインストゥルメンタル。

ジャングル的なリズムとコミカルなフレーズが飛び交い、映画音楽とコントの中間のような楽しさを放っている。

バンドの“劇団的”なセンスがよく表れたナンバー。

8. In the Middle of the Night

変質者の妄想をブラック・ユーモアで描くという、際どさと皮肉が入り混じる怪作。

明るいリズムに隠された病的な語り口が、Madnessの“狂気”を象徴している。

パンキッシュかつダークな一面が垣間見える重要曲。

9. Bed and Breakfast Man

短編映画のような展開を持つポップな楽曲。

タイトルは、格安宿泊所に転がり込む浮浪者的な男のことを指し、英国労働者階級のシニカルな風景をポップに描く。

ピアノのリフとコーラスがとにかくキャッチー。

10. Razor Blade Alley

サックスがメロウに鳴り響く、都会の裏路地のようなムード。

歌詞ではナイフと暴力が匂うが、その物騒さを“かわいらしいグルーヴ”に包んでしまうのがMadnessの技である。

陰と陽の絶妙なバランス。

11. Swan Lake

クラシックの「白鳥の湖」をカバーしながら、完全に狂騒的スカに変貌させたとんでもないアレンジ。

チャイコフスキーもびっくりなこの暴挙こそ、Madnessのアイロニーと実験精神を示す好例。

ライヴでは盛り上がり必至の定番曲。

12. Rockin’ in A♭

リズム感のあるポップ・ナンバーで、シンプルながらノリが良く、アルバム終盤を盛り上げる。

歌詞の軽妙さ、コード感のあざとさ含め、“不真面目に真面目な音楽”の完成形。

13. Mummy’s Boy

過保護な母親と息子の関係を茶化したような皮肉な歌。

メロディは爽やかだが、背後にあるのは家庭と自立にまつわる社会風刺。

まるで英国版の落語のようなテンション。

14. Madness

Prince Busterの同名曲のカバーにして、バンド名の由来となった重要曲。

自己言及的なメタ構造も内包しており、自分たちが“狂気”という名の音楽を背負う覚悟を宣言した一曲。

オリジナルへの敬意と現代性が絶妙にブレンドされている。

15. Chipmunks Are Go!

アニメ「チップマンクス」のような高速ヴォーカルをフィーチャーしたユーモア・トラック。

完全なる遊び心の爆発であり、アルバムを“音楽以上の何か”として提示するラストナンバー。

総評

『One Step Beyond…』は、Madnessにとっての出発点であり、イギリスの若者文化と音楽が“真面目な不良”として噴出した記録である。

ただのスカ・リヴァイバルではなく、スカの持つ祝祭性と社会性を、労働者階級の視点とブリティッシュ・ユーモアでリミックスした革新作。

その音楽は、明るくて騒がしくて少し馬鹿げている。

だが、そこには確かな知性と誠実な文化批評があり、“踊ること”が“生きること”に直結するような力強さを感じさせる。

Madnessはこのデビュー作において、すでに**“ロンドンの語り部”としての役割**を果たしていたのだ。

おすすめアルバム(5枚)

-

The Specials – The Specials (1979)

2トーン・ムーブメントの中核をなす政治的かつダンサブルな名盤。 -

The Beat – I Just Can’t Stop It (1980)

同時代のスカ+ニューウェイヴ。メロディとグルーヴが絶妙。 -

Bad Manners – Ska ’n’ B (1980)

Madness同様、ユーモアとスカを融合したパーティ・バンドの代表作。 -

The Selecter – Too Much Pressure (1980)

女性ボーカルが映える、2トーンのもう一つの先鋭。 -

Ian Dury & the Blockheads – New Boots and Panties!! (1977)

音楽的にも精神的にもMadnessの兄貴分的存在。労働者階級の語り部。

コメント