1. 歌詞の概要

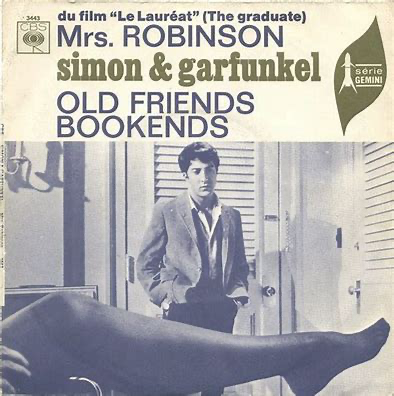

「Mrs. Robinson(ミセス・ロビンソン)」は、Simon & Garfunkelが1968年に発表した楽曲で、彼らのアルバム『Bookends』に収録されています。この曲は、映画『卒業(The Graduate)』の主題歌として特に有名であり、Simon & Garfunkelがフォークロックというジャンルを超えて、アメリカ文化の中で確固たる地位を築くきっかけとなった代表作です。

歌詞は、表面上は「ミセス・ロビンソン」という名の女性への軽妙な呼びかけで構成されていますが、その背後には1960年代のアメリカ社会への風刺や批判が込められています。世間体や建前にとらわれる中年層の偽善、信仰の空虚さ、若者の疎外感と反体制的な姿勢などが、巧みに織り込まれているのです。

サビに登場する「Jesus loves you more than you will know(イエス様はあなたをあなたが知っている以上に愛していますよ)」というフレーズは、宗教的フレーズのパロディとも読め、形式だけが残り、実質を失った信仰への皮肉とも解釈できます。軽快なメロディとは裏腹に、歌詞には不安定な時代への不信感と、ポップな仮面の下に隠された鋭利なメッセージが宿っています。

2. 歌詞のバックグラウンド

「Mrs. Robinson」は、もともと映画『卒業』のために書かれた楽曲ではなく、ポール・サイモンが温めていた未完成の曲「Mrs. Roosevelt」から派生したものでした。映画監督マイク・ニコルズがSimon & Garfunkelの音楽を気に入り、劇中で使用したいと依頼したことから、この楽曲が生まれました。当初は「dee dee dee」のような仮歌で構成されていましたが、映画のヒロインの名前に合わせて「Mrs. Robinson」へと変化を遂げ、映画のサウンドトラックとして録音されることになります。

映画『卒業』は、1960年代のアメリカにおけるモラルの揺らぎや若者のアイデンティティ喪失を象徴する作品であり、Simon & Garfunkelの音楽はその精神性と完璧に呼応しました。特に、ダスティン・ホフマン演じるベンジャミンとミセス・ロビンソンとの倒錯的な関係性は、従来の道徳観への挑戦として受け取られ、曲の中に漂う曖昧な批判性と絶妙に共鳴しました。

この楽曲は、1969年にグラミー賞「年間最優秀レコード」を受賞。その後も、政治的スローガンやサウンドトラック、広告などさまざまな文脈で引用されるなど、ポップ・カルチャーの中で普遍的な存在となっています。

3. 歌詞の抜粋と和訳

以下は「Mrs. Robinson」の印象的なフレーズとその和訳です。

And here’s to you, Mrs. Robinson

乾杯、ミセス・ロビンソンJesus loves you more than you will know

イエス様は、あなたが知っている以上にあなたを愛しておられるWhoa, whoa, whoa

うぉーうぉーうぉーGod bless you, please, Mrs. Robinson

神のご加護を、ミセス・ロビンソンHeaven holds a place for those who pray

天国には祈る者のための場所があるHey, hey, hey

ヘイ、ヘイ、ヘイSitting on a sofa on a Sunday afternoon

日曜の午後、ソファに座ってGoing to the candidates’ debate

政治家たちの討論会を観るLaugh about it, shout about it

笑い飛ばして、叫び散らしてWhen you’ve got to choose

でも、選ばなくちゃいけないんだEvery way you look at it, you lose

どう見たって、損な役回りさ

歌詞全文はこちらで参照できます:

Genius Lyrics – Mrs. Robinson

4. 歌詞の考察

一見、明るく親しみやすいこの曲には、当時のアメリカ社会に対する厳しい風刺と洞察が潜んでいます。冒頭の「乾杯、ミセス・ロビンソン(And here’s to you)」というセリフは祝福のように聞こえますが、その裏には皮肉がこめられており、形式的な信仰や世間体に従って生きる中年層への批判とも受け取れます。

「Jesus loves you more than you will know」や「Heaven holds a place for those who pray」といった宗教的言葉は、60年代の若者文化において空虚なものとして映る信仰や制度への懐疑を表しており、その“軽妙さ”の中に毒が仕込まれています。また、「どんな風に見ても、結局負ける(Every way you look at it, you lose)」という一節は、選択肢が多く見えて実は選ぶ自由のない現代社会を象徴しています。

「ソファに座って政治家の討論を見る」という描写も、政治のパフォーマンス化、あるいは国民の無関心を示す風刺的なイメージとして機能しています。こうした社会風刺的な要素と、映画の持つ性的・道徳的倒錯のテーマが重なることで、単なる映画挿入歌以上の文脈を持つ作品となりました。

Simon & Garfunkelは、「Mrs. Robinson」を通じて、時代の空気を鋭敏に読み取り、それを美しいメロディとともに社会批評として昇華させたのです。皮肉と優しさ、軽やかさと批判精神を同時に備えたこの曲は、彼らのフォークロックという枠を超えた影響力を象徴しています。

引用した歌詞の出典は以下の通りです:

© Genius Lyrics

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- Subterranean Homesick Blues by Bob Dylan

1960年代の社会不安と若者文化を独自の言葉で鋭く切り取った名曲。政治や体制への皮肉という点で共通する。 - For What It’s Worth by Buffalo Springfield

アメリカ社会の混乱と若者の声なき抗議を象徴したプロテスト・ソング。「Mrs. Robinson」と同じ時代感を共有している。 - American Pie by Don McLean

アメリカン・カルチャーの失墜とノスタルジーを詩的に描いた大作。政治・音楽・社会の交差点として比較対象にふさわしい。 - Big Yellow Taxi by Joni Mitchell

環境破壊と社会の無関心をポップに批判する楽曲。風刺性と軽快なメロディの共存が「Mrs. Robinson」と類似している。

6. “ミセス・ロビンソン”が象徴するもの──理想の崩壊とユーモア

「Mrs. Robinson」という名前は、もはや一個人のことではなく、“中年世代の保守性”“形式だけが残った信仰”“若者と社会の断絶”といった60年代のアメリカ社会全体の比喩へと拡張されています。それをポール・サイモンは、鋭すぎないトーンで、しかし確実に皮肉とともに描き出しました。

楽曲はフォークでもなくロックでもない、軽快でポップな響きを持ちながら、その中に深い問いと批判精神を包み込んでいます。そのバランスこそがSimon & Garfunkelの真骨頂であり、「Mrs. Robinson」はその到達点のひとつです。

この曲が時代を超えて愛され続けている理由は、明るさと憂いの共存、普遍的な疑問へのユーモアあるまなざし、そしてどこか懐かしさを感じさせるメロディの中に、リスナーそれぞれの時代の“ミセス・ロビンソン”を映し出すからに他なりません。これは、時代の肖像でありながら、永遠に変わらぬ人間社会の姿を描いたポップ・アートなのです。

コメント