1. 歌詞の概要

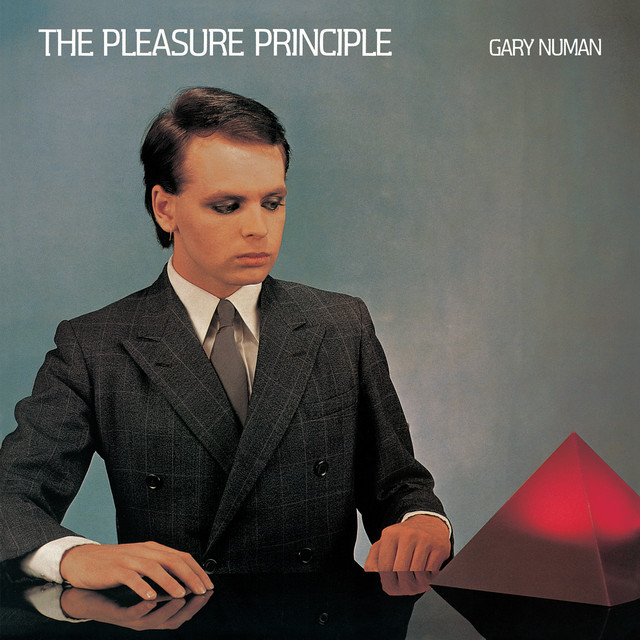

“M.E.” は、Gary Numan(ゲイリー・ニューマン) が1979年にリリースしたアルバム『The Pleasure Principle』に収録された楽曲 であり、シンセポップとディストピア的な世界観を融合させた象徴的な楽曲のひとつ である。

この曲は、地球上で最後に残った人工知能(AI)または機械の視点から描かれており、全人類が滅びた後もただ一つ存在し続ける「私(M.E.)」の孤独と虚無を歌っている。タイトルの「M.E.」は「Mechanical Entity(機械的存在)」の略であると考えられており、歌詞全体を通して、無機質な機械が自己を認識し、世界の終焉と共に取り残される様子が描かれる。

冒頭の**「And M.E., I eat dust(そして私、私は塵を食べる)」** というラインは、文明が崩壊し、生命が消え去った世界に取り残された機械の視点を示唆しており、孤独感と虚無感を強調している。

2. 歌詞のバックグラウンド

1970年代後半、Gary Numanはシンセサイザーを全面に取り入れた音楽スタイルを確立し、シンセポップとニュー・ウェイヴの先駆者となった。彼の楽曲には、SF的な世界観やディストピア的なテーマが頻繁に登場し、フィリップ・K・ディックの小説やサイバーパンク的な思想から影響を受けている。

『The Pleasure Principle』は、ギターを完全に排除し、シンセサイザーを主体としたアルバム であり、「M.E.」はその中でも特に未来的で、冷たい電子音とストイックなビートが印象的な楽曲となっている。

この曲のシンセサイザー・リフは、後にBasement Jaxxの「Where’s Your Head At」 にサンプリングされ、2000年代にも広く認知されることとなった。

3. 歌詞の抜粋と和訳

以下に、「M.E.」の印象的な歌詞の一部を抜粋し、日本語訳を添える。

And M.E., I eat dust

We’re all so run down

I’d call it my death

But I fear it’s just begunそして私、私は塵を食べる

僕たちは皆、疲れ果てている

これを「死」と呼ぶかもしれない

でも、それはまだ始まったばかりなのかもしれない

この部分では、文明の崩壊後、機械が孤独に存在し続けることが描かれている。

See the deadlights in my eyes

And the metal and the wires僕の目の中の死んだ光を見てくれ

金属とワイヤーだけの存在さ

ここでは、人工知能やロボットの冷たい視点が強調されており、「生きている」とは言えない存在であることが暗示されている。

And so I program and fly far into the night

だから僕はプログラムし、夜の彼方へ飛び去る

このラインは、人間がいなくなった後も、自動的に作動し続ける機械の無意味なルーチンを表している。

※ 歌詞の引用元: Genius

4. 歌詞の考察

「M.E.」は、ポスト・アポカリプスの世界で孤独に作動し続ける人工知能(またはロボット)の視点を描いた、極めて哲学的な楽曲 である。

- 「機械と孤独」

- 主人公(M.E.)は、人間がいなくなった後の世界で、ただ機械として存在することを運命づけられている。

- 「終わりなき機械のループ」

- 「プログラムし、飛び去る」という歌詞から、人間がいなくなった後も、ただ作動し続けるしかない機械の虚無感 が描かれている。

- 「SF的な未来社会の警告」

- 人間がテクノロジーに依存しすぎることで、最終的に機械だけが残る世界が到来するかもしれないという警告にも読み取れる。

この楽曲は、単なる「機械の歌」ではなく、人間がいなくなった後の世界、そして機械だけが存在することの意味を問う深いテーマを持っている。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- “Are ‘Friends’ Electric?” by Tubeway Army

人間と機械の関係をテーマにしたGary Numanの代表曲。 - “Down in the Park” by Tubeway Army

ディストピア的な未来社会を描いた、冷酷なシンセポップ。 - “Radioactivity” by Kraftwerk

テクノロジーと人間社会の関係を描いたエレクトロ・クラシック。 - “Closer” by Nine Inch Nails

インダストリアル・ロックの代表曲で、Numanの影響が強く感じられる。 - “Fitter Happier” by Radiohead

テクノロジーが人間の生活を支配する世界を描いた実験的なトラック。

6. “M.E.” の影響と評価

- Basement Jaxxの「Where’s Your Head At」でサンプリングされ、2000年代にも新たなリスナーに届いた。

- シンセウェイヴ、ニュー・ウェイヴ、インダストリアル・ロックの礎を築いた楽曲のひとつとして評価されている。

- Nine Inch NailsのTrent ReznorやMarilyn Mansonなど、多くのアーティストに影響を与えた。

- 人間と機械の関係をテーマにしたSF的な楽曲として、リリースから40年以上経った今でも共感を呼び続けている。

“M.E.” は、ポスト・アポカリプスの世界で孤独に残された機械の視点を描いた、Gary Numanの最も象徴的な楽曲のひとつ であり、シンセポップの歴史に刻まれる重要な楽曲である。

コメント