1. 歌詞の概要

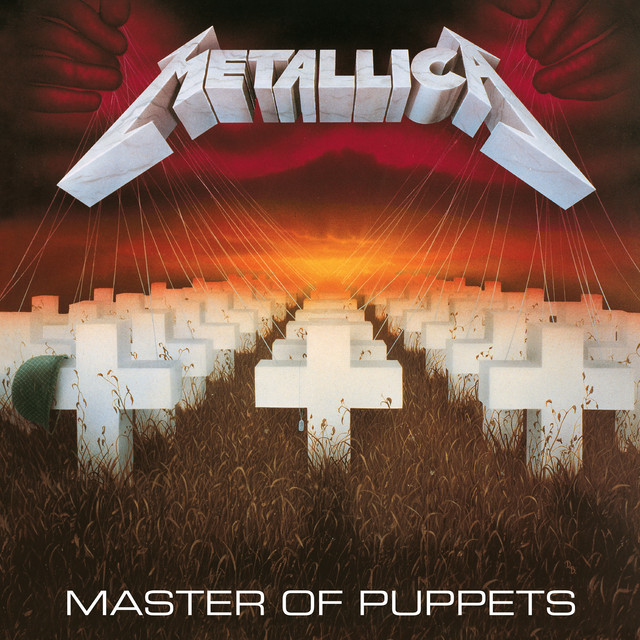

Metallicaの「Master of Puppets」は、1986年にリリースされた同名アルバム『Master of Puppets』の表題曲にして、スラッシュ・メタル史に燦然と輝く金字塔とも言える作品である。その破壊力に満ちたリフと約8分に及ぶ大作構成、そして支配と隷属、依存と崩壊をテーマにした鋭利な歌詞によって、リリースから40年近く経った今なお、Metallicaのキャリアの中で最も象徴的な曲として位置づけられている。

歌詞は、ドラッグ中毒というテーマを中心に、依存という名の“支配”に囚われていく人間の姿を描いている。「Master of Puppets=操り人形の主人」というタイトルが示すように、曲中で語られる“主人”は人の意志を奪い、自律を破壊し、破滅へと導く力そのものである。語り手は当初は能動的に何かを選択しているように見えるが、次第にその意志は失われ、自らが人形に成り果てていく。これは単なるドラッグのメタファーにとどまらず、消費社会や権力、あらゆる“見えない支配者”に服従していく現代人の構図をも投影している。

曲調もそれに呼応するように、凶悪なテンポの速さと、途中に挿入される美しくも陰鬱なミドルセクションが鮮烈な対比を成しており、暴力的な破壊と幻想的な耽美が交錯する、まさに“抑圧と破滅のシンフォニー”として完成されている。

2. 歌詞のバックグラウンド

「Master of Puppets」は、James Hetfield(ボーカル/ギター)とLars Ulrich(ドラム)によるMetallicaの中核メンバーが、バンドの音楽的頂点を目指していた時期に生み出した楽曲である。この曲が収録されたアルバム『Master of Puppets』は、商業的にも批評的にも大きな成功を収め、バンドがアンダーグラウンドのスラッシュ・メタルシーンからメジャーへと躍進する決定的な一歩となった。

制作当時、メンバーの間ではドラッグやアルコールとの距離感が曖昧になっていた時期でもあり、楽曲はその“内側から見た依存”という視点で書かれている。特にJames Hetfieldは、後に自身もリハビリを経験することになるが、この時点ですでにドラッグがもたらす精神的拘束と堕落の構造を鋭く見抜いていた。

なお、このアルバムはCliff Burton(ベース)最後の参加作品でもあり、彼のテクニカルでクラシカルな感性が随所に反映されている。特にこの曲では、彼の影響による複雑な構成やコードワークが音楽的深度を高めており、単なる攻撃性にとどまらない重厚な芸術性が宿っている。

3. 歌詞の抜粋と和訳

以下に「Master of Puppets」の印象的な歌詞を抜粋し、日本語訳とともに紹介する。引用元は Genius を参照。

Master! Master!

主人よ! 主人よ!

Where’s the dreams that I’ve been after?

俺が求めていた夢はどこに行った?

Master! Master!

操る者よ! 支配者よ!

You promised only lies

お前は嘘ばかりを約束した

このリフレインは、タイトルにもなっている「Master(支配者)」への怒りと絶望が凝縮されたフレーズであり、自らが選んだと思っていた道が、実は何者かによって操られていたことへの気づきを表している。

Taste me, you will see

味わってみろ そうすれば分かる

More is all you need

もっと欲しくなるはずさ

Dedicated to

すべてを捧げるのさ

How I’m killing you

俺が貴様を蝕んでいくその過程に

このパートでは“支配者”の視点で語られ、ドラッグや権力といった誘惑の声が、いかに人間を魅了し破壊へと導いていくかが描かれている。相手を従わせる悦びと破壊の快楽が入り混じった、邪悪で中毒性の高い表現である。

(歌詞引用元: Genius)

4. 歌詞の考察

「Master of Puppets」は、その表面的なテーマがドラッグ依存であるにもかかわらず、現代における“構造的な支配”そのものを浮き彫りにする象徴的な作品である。薬物による精神の束縛と自己崩壊という物語は、SNSのアルゴリズム、情報操作、消費社会の同調圧力といった、現代に生きる我々が無自覚に受けている“見えない支配”にも置き換えることができる。

特筆すべきは、語り手の立場が曲の中で流動的であることだ。最初は「主人に操られる犠牲者」として登場していた語り手が、曲の後半ではまるで自らが“主人”になってしまったかのように語るセクションが現れる。これは、依存の末に人格が変容し、かつての自我が消えていくプロセスを示していると同時に、加害者と被害者の境界が曖昧になっていく人間の業を描いている。

さらに、曲全体の構成にも象徴性がある。冒頭の咆哮、怒涛のスピード感、そして中盤のクラシカルで哀愁に満ちたギターソロ、その後のカオスな展開と再爆発。これはまるで一人の人間が依存に溺れ、覚醒し、破滅に至るまでの“人生の縮図”のようでもある。

Metallicaはこの曲を通じて、“支配”とは力によるものだけでなく、快楽や依存といった“自ら求めてしまうもの”によってもたらされるという、より本質的で恐ろしい構造を浮かび上がらせているのだ。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- South of Heaven by Slayer

重く遅いテンポと邪悪な歌詞で知られる名曲。人間の心の闇に迫るスラッシュメタルの代表作。 - Raining Blood by Slayer

怒涛のスピードと暴力性に満ちた名作。“Master of Puppets”と並ぶスラッシュメタルの金字塔。 - Hallowed Be Thy Name by Iron Maiden

死刑囚の視点から人生と運命を見つめる重厚な叙事詩。哲学的な深みと構成の妙が光る。 - Holy Wars… The Punishment Due by Megadeth

政治、宗教、報復というテーマを扱った複雑で鋭利な楽曲。技術とメッセージ性の融合が絶妙。

6. メタルが描く“現代の神話”としての到達点

「Master of Puppets」は、単なるヘヴィメタルの楽曲にとどまらず、音楽を通して“支配と依存”という古典的かつ普遍的な人間のテーマを描ききった、まさに“現代の神話”である。タイトルの通り、誰もが知らぬ間に“操り人形”となり、誰かの手のひらの上で踊らされている──そんな警鐘が、爆音の中に鋭く響いている。

Metallicaはこの曲によって、スラッシュメタルというジャンルをより知的で構築的な芸術表現へと高め、世界中の聴衆に“考えさせるヘヴィネス”を提示した。それは単なる音の暴力ではなく、思想のメタファーであり、精神の戦いの記録である。

「Master of Puppets」は、今なお色褪せることのない鋭さと普遍性を持ち、リスナーに問いかける──お前を操っている“主人”は、いったい誰だ?

コメント