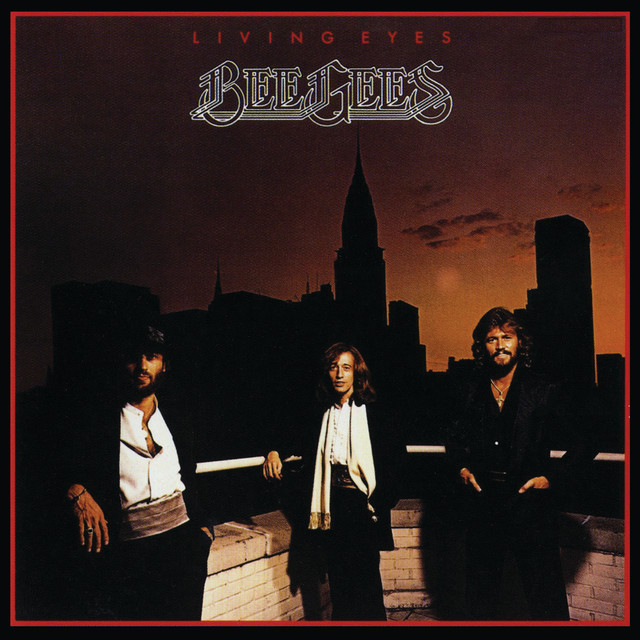

発売日: 1981年10月

ジャンル: ポップ、ソフト・ロック、アダルト・コンテンポラリー

『Living Eyes』は、Bee Geesが1981年に発表した16作目のスタジオ・アルバムであり、

1970年代のディスコ黄金期を経た彼らが“再び地上に降り立った”作品である。

『Spirits Having Flown』(1979)の世界的成功ののち、

ディスコ・ブームは急速に衰退し、“反ディスコ”ムーブメントがアメリカで広がっていた。

そんな逆風の中で制作された本作は、彼らの“再出発”を示す静かなマニフェストともいえる。

タイトル「Living Eyes(生きた目)」は、

虚飾を取り払った“真実を見つめる目”を象徴している。

華やかなディスコの眩しさの裏で、Bee Geesは再び“人間としての音楽”へと立ち返ろうとしていたのだ。

音楽的にはポップとアダルト・コンテンポラリーを基調にしつつ、

繊細なバラードと温かいメロディに満ちた内容となっている。

本作はまた、デジタル録音技術を導入した初の商業的アルバムのひとつとしても知られ、

時代の転換点を象徴する作品でもある。

3. 全曲レビュー

1曲目:Living Eyes

タイトル曲にして、アルバムの精神的中心。

壮麗なストリングスとアコースティック・ギターが織りなすオープニングは、

“再生と誠実さ”というテーマを静かに提示する。

バリーの声はファルセットではなくナチュラル・トーンで、

“生きる目で真実を見つめよう”というメッセージが穏やかに響く。

ディスコの熱狂を経た彼らの新たな出発点を象徴する名曲である。

2曲目:He’s a Liar

本作の先行シングル。

激しいドラムとギターリフが印象的なロック寄りのサウンドで、

Bee Geesのディスコ脱却を明確に示した一曲だ。

“彼は嘘つきだ”という直截的なタイトルが象徴するように、

裏切りと葛藤をエネルギッシュに描く。

当時のファンにとっては意外性のあるナンバーだったが、

その挑戦こそが本作の意義を物語っている。

3曲目:Paradise

ロビンがリードを取る美しいバラード。

天国を象徴的な場所として描きながら、愛の純粋さと喪失を歌う。

ロビンの繊細な声とピアノの旋律が、70年代の叙情性を思い出させる。

“心の楽園は、愛する人の中にある”というメッセージが胸を打つ。

4曲目:Don’t Fall in Love with Me

バリーによる哀感漂うバラード。

ストリングスとシンセサイザーが穏やかに絡み、

“僕に恋しないでくれ、傷つけてしまうから”という自己防衛的な愛の歌詞が印象的。

アレンジの品の良さとボーカルの温度感が見事に調和している。

5曲目:Soldiers

ミドルテンポのソフト・ロック。

“兵士たちは戦う、でも心の中では誰もが傷ついている”という内容で、

戦争を寓話的に描きながら人間の無力さを優しく包み込む。

社会的テーマを扱うBee Geesとしては珍しく、

彼らがより成熟した表現者へと進化したことを示す。

6曲目:I Still Love You

ロビンが再びリードを務める感傷的なナンバー。

失われた愛への静かな想いが、彼独特の震えるような声で表現される。

アルバムの中で最もエモーショナルな瞬間のひとつであり、

“まだ君を愛している”というフレーズが時を超えて響く。

7曲目:Wildflower

モーリス主導のアコースティックな楽曲。

“野の花のように、自由に生きよう”という詩的な内容が柔らかく心に残る。

Bee Geesの兄弟の中で最も温厚なモーリスらしい人間味に満ちた一曲。

8曲目:Nothing Could Be Good

ジャズ/ソウルの香りを持つスムースなポップチューン。

優しいテンポと軽快なベースラインが、アルバム全体の中で軽やかな息抜きを提供する。

都会的で洗練されたアダルト・コンテンポラリーの好例。

9曲目:Cryin’ Every Day

ソウルフルな中にブルージーな響きを持つミドルナンバー。

失恋の痛みを淡々と受け入れる歌詞が成熟しており、

“涙を流しながらも生きていく”という姿勢が全体テーマと呼応している。

10曲目:Be Who You Are

アルバムを締めくくるにふさわしいメッセージソング。

“自分であれ”というタイトル通り、

Bee Gees自身のアーティストとしての原点回帰を象徴する。

穏やかなメロディと静かなハーモニーが、深い余韻を残す美しいラストだ。

4. 総評(約1500文字)

『Living Eyes』は、Bee Geesにとって“終章であり新章”のような作品である。

『Spirits Having Flown』の成功で世界を制した彼らは、

次に“何を語るべきか”という命題に直面した。

その答えが、この静謐で誠実なアルバムだった。

サウンド面では、ディスコ的リズムやファルセットの多用を排除し、

アコースティック・ギターと生音の質感を前面に出した。

一聴して派手さはないが、

その内側には深い抒情と“音楽家としての成熟”が息づいている。

バリーの自然体の声、ロビンの繊細な感情表現、モーリスの暖かいアレンジ――

それぞれが個の色を取り戻しつつ、なお兄弟としての調和を保っている。

また本作は、Bee Geesが“80年代という時代”をどう迎えたかを示す記録でもある。

アナログからデジタル録音への移行期にあって、

彼らは新技術をただの実験ではなく、“人間的サウンド”のために活かしている。

音の透明度や空間の深さは、当時として画期的なクオリティだった。

歌詞面では、“再生”“真実”“自己受容”といったテーマが通底する。

タイトル曲「Living Eyes」では、“目を逸らさずに世界を見ること”を歌い、

「Be Who You Are」では、“他人の期待ではなく自分の声を信じること”を訴える。

これらのメッセージは、名声と誤解に翻弄されたBee Gees自身の姿とも重なる。

しかし、商業的には本作は彼らの黄金期のような成功を収めなかった。

ディスコからの反動、音楽トレンドの変化、

そして“Bee Gees=過去の栄光”というメディアの固定観念が影響した。

それでも本作は、批評家の間で「最も成熟したBee Gees」と再評価されている。

華やかさではなく、“人間としての誠実さ”がここにはある。

『Living Eyes』は、80年代の幕開けにおいて“静かなる抵抗”を示した作品なのだ。

流行に迎合せず、ただ純粋に音と向き合う――その姿勢は、

のちに彼らがプロデューサーとして他のアーティストを支える方向へ向かう伏線にもなった。

総じてこのアルバムは、“Bee Geesの成熟と内省”の記録であり、

派手なヒットこそないものの、

彼らの音楽的魂が確かに“生きた目”で世界を見つめていたことを証明している。

5. おすすめアルバム(5枚)

- Spirits Having Flown / Bee Gees (1979)

前作であり、ディスコ黄金期の頂点。『Living Eyes』はその“夜明け後”の静けさにあたる。 - Mr. Natural / Bee Gees (1974)

アメリカ録音で音楽的再生を果たした過渡期の作品。内省的トーンの原点。 - Main Course / Bee Gees (1975)

彼らがファルセットとR&Bを取り入れ、サウンドを刷新したターニングポイント。 - Fleetwood Mac / Mirage (1982)

同時代のアダルト・コンテンポラリー作品としての響きが共通する。 - Paul McCartney / Tug of War (1982)

同じ時期に発表された“成熟のポップ”の好例。Bee Geesと通じる静かな叙情性を持つ。

6. 制作の裏側

『Living Eyes』の制作は、マイアミとニューヨークで行われた。

バリー、ロビン、モーリスはそれぞれがソロ的に作曲を進めつつ、

スタジオでは三人で入念にアレンジを練り上げた。

録音にはアラン・ケンダル(ギター)、アルビ・ガルテン(共同プロデューサー)、

そしてスティーヴ・ガッド(ドラム)ら一流ミュージシャンが参加。

特にスティーヴ・ガッドのタイトなグルーヴは、

アルバムに上質な洗練をもたらしている。

また、本作はソニーが開発した新しいデジタル録音機「PCM-1600」を使用した最初期の商業作品の一つであり、

“世界初のデジタル・マスタリングされたアルバム”としても注目を集めた。

7. 歌詞の深読みと文化的背景

1981年の世界は、ディスコ・バブルの崩壊後であり、

人々はより内省的でリアルな表現を求めていた。

Bee Geesの“スーパースター時代”は過去のものとなりつつあったが、

その状況こそが彼らに新しい視点をもたらした。

「Living Eyes」や「Be Who You Are」に象徴されるように、

このアルバムは“栄光のあとに見えた現実”を描いている。

それは敗北ではなく、むしろ“誠実な再生”だった。

彼らはもう踊らせる必要はなかった。

代わりに、静かに寄り添い、見つめ、語りかける――

その優しさこそ、Bee Geesがたどり着いた新しい愛の形だったのだ。

8. ファンや評論家の反応

リリース当時、『Living Eyes』は商業的には成功しなかったが、

批評家たちはその成熟した作風を高く評価した。

特にタイトル曲「Living Eyes」は、

“Bee Gees史上もっとも真摯なポップ・ソング”と評された。

また、本作は“MTVで初めて放送されたアルバム”としても知られる。

1981年8月に開局したMTVで、

『Living Eyes』のプロモーション映像が最初期のローテーションに登場し、

デジタル時代の幕開けを象徴する存在となった。

今日では『Living Eyes』は、ディスコ時代を経たBee Geesの

“成熟した音楽家としての再誕”を示す重要作として再評価されている。

派手さのない静謐な傑作――それがこのアルバムの本質である。

結論:

『Living Eyes』は、Bee Geesが“人間の声”を取り戻したアルバムである。

彼らの目はまだ、生きている。

そしてその目が見つめた世界は、

喧騒を超えた場所にある“静かな真実”――

Bee Geesの音楽の核心そのものなのだ。

コメント