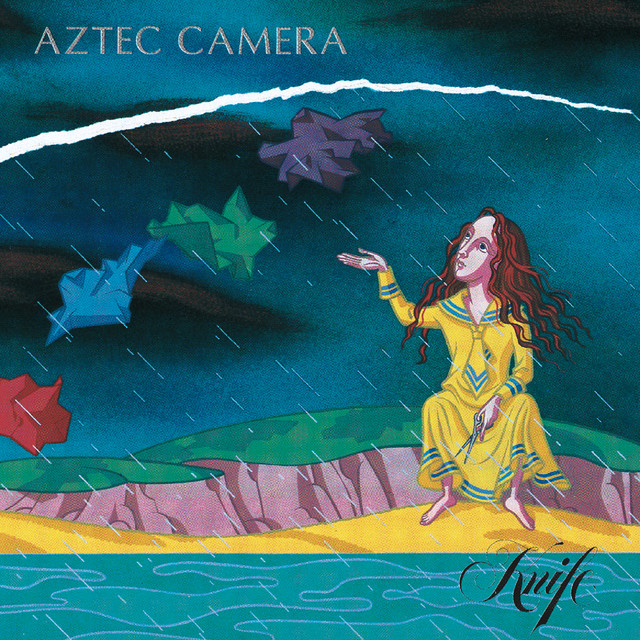

発売日: 1984年9月21日

ジャンル: ネオアコースティック、ニュー・ウェイヴ、ポップロック

概要

『Knife』は、Aztec Cameraが1984年に発表したセカンド・アルバムであり、デビュー作のアコースティック志向から一歩進み、より洗練されたポップスへと歩み寄った作品である。

本作では、プロデューサーにDire Straitsのマーク・ノップラーを迎えたことで、よりスムーズで洗練されたサウンドプロダクションが導入されている。

バンドとしてのAztec Cameraはこの頃にはすでに名ばかりとなり、実質的にはロディ・フレイムのソロプロジェクトへと変貌しつつあった。

10代の瑞々しさにあふれていた前作『High Land, Hard Rain』に比べると、本作では大人びた視点や世界情勢へのまなざしも見られ、彼のソングライターとしての成長が明確に表れている。

音楽的には、80年代的なアレンジ――シンセ、リバーブ、ミッドテンポのリズム――が導入され、いわばネオアコからAORへの過渡期を象徴するような作品にも思える。

その変化は賛否を呼んだが、今振り返れば、Aztec Cameraという存在が単なるジャンル的枠組みには収まらないことを示す布石となったアルバムでもある。

全曲レビュー

1. Still on Fire

アルバムの幕開けを飾る、ソウルフルでダンサブルなナンバー。

ギターのカッティングとシンセの混ざり合いが、都会的で洗練された空気を醸し出す。

歌詞では「火が消えていない」と繰り返しながら、情熱や希望を捨てきれない姿が描かれる。

2. Just Like the USA

アイロニカルなタイトルが象徴するように、アメリカへの複雑な感情と、グローバル化する時代への戸惑いがにじむ。

穏やかなテンポに乗せて歌われるこの曲は、どこか乾いたユーモアと冷静な観察眼を感じさせる。

ノップラーの影響を感じる滑らかなギターの響きが印象的。

3. Head Is Happy (Heart’s Insane)

理性と感情のねじれた関係を歌う一曲。

タイトルの通り「頭は幸せ、心は狂っている」という対比が、恋愛や若さのジレンマを浮き彫りにする。

リズムの切れ味とギターのメロディラインが絶妙に絡む、アルバム中でも屈指の完成度を誇る。

4. The Back Door to Heaven

宗教的、もしくは哲学的な含意を帯びたリリックが特徴のスローバラード。

「天国への裏口」という表現は、人生の近道や逃げ道を暗示しつつも、それが必ずしも幸福につながるわけではないという示唆を含んでいる。

管楽器が静かに彩るアレンジが、楽曲に重厚さを加えている。

5. All I Need Is Everything

本作からのシングルカット曲で、80年代的な洗練とエモーションのバランスが取れたポップソング。

「すべてが欲しい」というタイトルは、一見わがままにも思えるが、実は切実な願望の裏返しでもある。

楽曲後半に向かってビルドアップする構成も見事。

6. Backwards and Forwards

アコースティックギターが再び前面に出てきて、デビュー作とのつながりを感じさせる。

「前に進むのか、後ろに戻るのか」というテーマは、人生の選択や記憶の曖昧さを象徴しているようでもある。

淡いメロディの余韻が残る、ロマンティックで内省的な一曲。

7. The Birth of the True

わずか2分ほどの短い佳曲でありながら、その中に強いメッセージが込められている。

「真実の誕生」という大仰なタイトルとは裏腹に、曲調は軽やかであり、逆説的な構造が印象的。

一瞬のひらめきのような存在感がある。

8. Knife

アルバムのタイトル曲にして、約9分に及ぶ長尺の大作。

複雑なコード進行、静と動を繰り返す構成、そして政治的・個人的なテーマが交差するリリック。

このアルバムの真の核ともいえる曲であり、Aztec Cameraが単なるポップ・バンドではないことを証明する壮大な試みである。

時にジャジーで、時にプログレッシブなこの楽曲は、フレイムの野心の結晶なのだ。

総評

『Knife』は、Aztec Cameraがネオアコースティックの枠を超えて、よりスケールの大きな音楽世界に向かって羽ばたいた記録である。

それは時に危うく、商業的な選択にも見えたかもしれないが、ロディ・フレイムの音楽的成長と表現の深化がはっきりと刻まれたアルバムでもある。

プロデューサーにマーク・ノップラーを起用したことで、ギター・プレイの洗練度が格段に増し、アレンジ面でも緻密さと豊かさが加わった。

一方で、内省的な詞世界やメロディへのこだわりといったAztec Camera本来の魅力も失われていない。

本作は「ポップの美しさ」と「アートとしての野心」を同居させた作品であり、80年代中盤の音楽的過渡期を象徴する一枚としても評価されるべきである。

聴き手にとっても、音楽が「成長する」ことの喜びや痛みを体感できる、そんな特別なアルバムなのだ。

おすすめアルバム(5枚)

-

Prefab Sprout / Steve McQueen (1985)

大人の洗練とネオアコの感性を融合させた名盤。 -

Everything But the Girl / Baby, The Stars Shine Bright (1986)

オーケストラ・ポップ的なアレンジが共通し、詞世界も近い。 -

The Blue Nile / A Walk Across the Rooftops (1984)

静謐で詩的な音像と、内面への探求が共鳴する。 -

Style Council / Our Favourite Shop (1985)

政治性とポップセンスの絶妙なバランスが類似。 -

David Sylvian / Brilliant Trees (1984)

アート志向の高いプロダクションと深い詞世界が響き合う、内省的なポップの傑作。

コメント