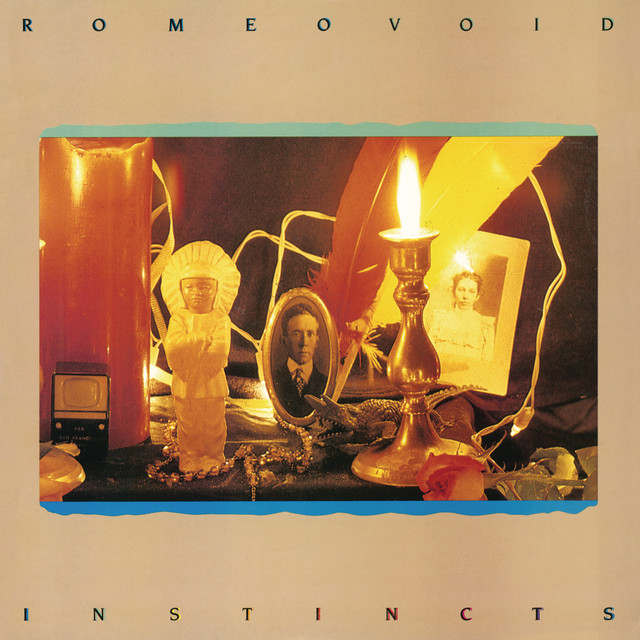

発売日: 1984年

ジャンル: ニューウェイヴ、ポストパンク、アート・ポップ

概要

『Instincts』は、Romeo Voidが1984年に発表した3作目のスタジオ・アルバムであり、彼らのキャリアを締めくくると同時に、“アンダーグラウンドからメインストリームへ”という緊張のなかで生まれた作品である。

前作『Benefactor』で確立した鋭いポストパンク感覚と、挑発的なフェミニズム的主張を受け継ぎつつ、本作ではより洗練されたプロダクションと親しみやすいメロディによって、ニューウェイヴ・ポップとしての到達点に達している。

本作のプロデューサーにはDavid Kahne(Bangles、Fishbone、Paul McCartneyなど)が起用され、音像は明確に整理され、ギターはクリアに、リズムはダンサブルに、サックスは楽曲に寄り添うように配置されている。

それにより、Debora Iyall(デボラ・アイヤル)の語り口にも新たな柔らかさと感情の起伏が生まれているが、その一方で、鋭利な知性と内省的な視点は失われていない。

収録曲「A Girl in Trouble (Is a Temporary Thing)」は、全米チャートにもランクインしたRomeo Void唯一のメジャーヒットであり、バンドのラスト・フェーズにおける象徴的なアンセムとも言える。

全体としては、ポストパンクの硬質な美学を保ちつつ、ポップスとしての深みと可能性を最大限に引き出した“バンドとしての結実”と“終章”が同時に刻まれたアルバムである。

全曲レビュー

1. Out on My Own

アルバムの幕開けを飾るミディアム・テンポのナンバー。

「私は自分の道を行く」という主題が、アイヤルの淡々とした語りによって、決意と孤独の両面を感じさせる。

サックスは内省的で、リズムは滑らか。

2. Just Too Easy

よりポップでダンサブルなアプローチを見せるナンバー。

軽やかなリズムの裏に、“すぐに得られる関係”への皮肉が潜んでいる。

歌詞と音楽のテンションのずれが、このバンドらしい冷笑的ニュアンスを生んでいる。

3. Billy’s Birthday

アイヤルの語りが映える、物語性のあるトラック。

“ビリーの誕生日”という私的な出来事に社会的メタファーを重ねた歌詞は、記号と感情が交差する詩的な設計。

軽快ながらどこか不穏なサックスが印象的。

4. A Girl in Trouble (Is a Temporary Thing)

Romeo Void最大のヒット曲。

「困っている女の子なんて一時的なものよ」という、強さと冷笑を同時に含んだタイトルが強烈な印象を残す。

リズムはファンキーで、ギターとサックスの絡みは洗練の極致。

デボラ・アイヤルの語りには柔らかさがありつつも、根底には揺るがぬ自己認識がある。

5. Looking for Secrets

スローでダークなトーンを持つミステリアスな曲。

“秘密を探す”というテーマは、対人関係の不信や自己探求とも読める。

ギターとサックスがスモーキーな雰囲気を作り出し、ナイトクラブ的な妖しさが漂う。

6. Six Days and One

タイトルの“6日と1日”という構成が、“日常の繰り返し”と“非日常の兆し”を対比的に浮かび上がらせる。

音像はタイトだが柔らかく、歌詞も非常に視覚的・詩的で、彼女の文学的資質が最もよく表れたトラックの一つ。

7. Going to Neon

「ネオンへ向かう」という象徴的なフレーズが、都市の夜、欲望、逃避をテーマにした楽曲。

メロディはどこか郷愁を帯びており、サックスが柔らかなグラデーションを描く。

光と影、現実と虚構のあわいを描いた美しい一曲。

8. Instincts

タイトル・トラック。

“本能”という普遍的テーマに対し、冷静かつメタ的にアプローチする。

理性と欲望の狭間で揺れる心情が、リズムの揺らぎとギターのリフに重なる。

Romeo Voidの核心的な視点を象徴する楽曲。

9. Standing in the Heat

アルバム終盤に配置されたエモーショナルなナンバー。

“熱の中に立ち尽くす”というイメージが、耐えがたい状況のなかでの静かな抵抗を描く。

歌詞はシンプルだが、その分だけ説得力が強く、ラストに向けての余韻を深める。

10. In the Dark

デビュー作『It’s a Condition』にも収録されていた名曲の再録版。

サウンドはより洗練され、ヴォーカルも深みを増している。

静けさと情熱の間にある緊張が、Romeo Voidというバンドの本質を改めて提示するクロージング・ナンバー。

総評

『Instincts』は、Romeo Voidがアンダーグラウンドの鋭さとメインストリームの親しみやすさを限りなく接近させた稀有な作品である。

バンドとしての過渡期であり、ラスト・アルバムでもある本作には、揺らぎと確信が同居しており、その音楽は“明確に開かれながら、決して媚びない”という絶妙なバランスを保っている。

デボラ・アイヤルの詩的な語りは、ここではより“歌”としての輪郭を得ているが、彼女の観察者としての冷静さ、身体を媒介にした言語化の鋭さは失われていない。

ポストパンクの硬質な原理と、ニューウェイヴの滑らかさが、美しく融け合った作品である。

Romeo Voidは『Instincts』をもって終わったが、その“女性的でありながらヒロインではない”、都市の中に埋もれるような語り手としての存在感は、その後の数多のオルタナティヴ女性アーティストたちに影響を与えた。

このアルバムは、ロックの“本能”を静かに問い直す一枚なのである。

おすすめアルバム(5枚)

-

Patty Donahue (The Waitresses) / Wasn’t Tomorrow Wonderful?

皮肉とウィットで構成された都市生活の実況中継。 -

Bangles / All Over the Place

ポップ性とアート志向の狭間で揺れる80年代初期の名作。 -

Suzanne Vega / Solitude Standing

語りと旋律の美しい融合。冷静で詩的な女性の視点が共鳴。 -

Tom Tom Club / Tom Tom Club

ニューウェイヴ的ダンス・ポップの代表格。女性ヴォーカルの自由な語り口が魅力。 -

‘Til Tuesday / Voices Carry

都市的でメロディアスなサウンドと、内面の声の表現が共通する。

コメント