1. 歌詞の概要

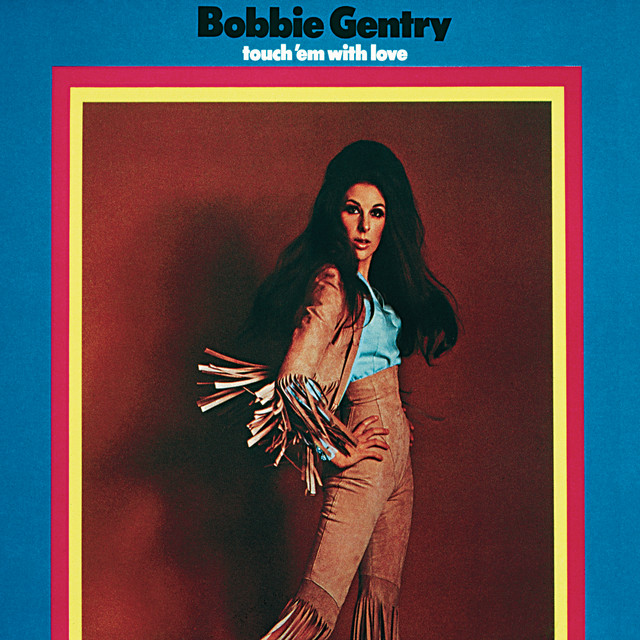

「I’ll Never Fall in Love Again(恋なんて二度としない)」は、もともと1968年のブロードウェイ・ミュージカル『Promises, Promises』のためにバート・バカラックとハル・デヴィッドが書いたスタンダード・ポップソングである。この楽曲は数多くのアーティストにカバーされているが、ボビー・ジェントリーが1970年にリリースしたバージョンは、彼女独自の語り口とアレンジによって、甘さと辛辣さが絶妙に共存する一編のラブレターのような魅力を放っている。

曲のタイトル通り、「もう恋なんて絶対にしない」という気持ちをユーモラスかつアイロニカルに綴ったこの歌は、恋愛への幻滅を軽やかなメロディに乗せて表現している。しかし、その表面的な明るさとは裏腹に、歌詞の中には失望、疲弊、そして諦めにも似た静かな怒りが込められている。

ジェントリーの歌唱では、その“軽妙さ”が単なるユーモアに留まらず、女性のリアルな感情のゆらぎとして、より立体的に響く。それは彼女が単なる歌手ではなく、物語を語る表現者であることの証でもある。

2. 歌詞のバックグラウンド

「I’ll Never Fall in Love Again」は、当初ディオンヌ・ワーウィックがヒットさせたバージョンで広まり、その後数多くのアーティストが取り上げた、いわば“ポップ・スタンダード”とも言える楽曲である。バート・バカラック特有の洗練されたコード進行と、ハル・デヴィッドによる皮肉混じりのリリックは、1960年代後半の都会的な恋愛観を象徴していた。

ボビー・ジェントリーは1970年にこの曲をシングルとしてリリースし、特にイギリスで大きな成功を収めた。彼女のヴァージョンはUKチャートで5位に入り、アメリカ南部出身のアーティストが“都会の洗練”をまといながら、鋭い自己意識を保ったアプローチを示した例として注目された。

興味深いのは、彼女がこの曲を“かわいらしいカバー”として処理せず、あくまで自立した女性の視点から冷静に歌っている点である。ボビー・ジェントリーの声には、恋愛への諦念と同時に、恋を“自分の意志で手放す”という強さが感じられる。それがこのヴァージョンを、ただのポップバラードではない、控えめながらもフェミニズムの香りを漂わせる作品へと昇華させている。

3. 歌詞の抜粋と和訳

英語原文:

“What do you get when you kiss a guy?

You get enough germs to catch pneumonia

After you do, he’ll never phone ya”

日本語訳:

「男にキスをしたらどうなるって?

肺炎になるほどのバイ菌をもらって

治った頃には、もう彼からの電話は鳴らないわよ」

引用元:Genius – I’ll Never Fall in Love Again Lyrics

この皮肉の効いたラインは、この曲全体のトーンを象徴している。ユーモアを装いつつ、その裏には恋に裏切られた経験の痛みや、他人に感情を預けることのリスクがにじみ出ている。軽やかに笑いながら、実は「もう十分よ」と突き放しているような声が聞こえてくる。

4. 歌詞の考察

「I’ll Never Fall in Love Again」の魅力は、恋愛に対する諦念と醒めた視点を、甘く流れるメロディと対照的に描いている点にある。普通なら“失恋ソング”や“悲しみの歌”として涙に訴える方向へ向かうところを、この曲ではユーモアと自嘲で包み込み、自己防衛の笑いに昇華する。

ボビー・ジェントリーのヴァージョンでは、特にその二重構造が強調されている。彼女の声は甘すぎず、冷たすぎず、その中間の絶妙な温度で、一度は本気で傷ついた経験者だけが出せるような温かい皮肉を響かせている。まるで、「泣くのも飽きたから、もう笑ってるだけなのよ」とでも言うかのように。

また、歌詞の中には、恋愛という行為そのものがいかに“報われない投資”であるかがユーモラスに描かれている。与え、期待し、失望する——そのプロセスに疲弊し、最終的に“もう恋なんてしない”と結論づける語り手の姿は、現代においても多くの人が共感できるリアルな感情の表現となっている。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- “You Don’t Own Me” by Lesley Gore

恋愛の中で自立する女性の姿を力強く描いた60年代フェミニズムの先駆的作品。 - “Both Sides Now” by Joni Mitchell

恋愛や人生に対する多面的な視点を持つ、成熟したラブソング。 - “I’m a Woman” by Peggy Lee

女性としての誇りと自己肯定感を明るく歌い上げるジャズ・スタンダード。 - “Son of a Preacher Man” by Dusty Springfield

恋と欲望を女性の視点で描いた、しなやかで官能的な名曲。 - “These Boots Are Made for Walkin’” by Nancy Sinatra

恋愛で傷ついた女性が自ら前に進む姿を描いた、象徴的ポップ・アンセム。

6. 軽やかさの奥にある、恋と女のリアリズム

ボビー・ジェントリーによる「I’ll Never Fall in Love Again」は、60年代ポップの中にあって、非常に現代的な女性像を描いた作品である。恋に期待することの愚かさ、相手に振り回される痛み、そしてそれでも人生は続いていくという開き直り。そのすべてが、軽やかなアレンジとジェントリーの成熟した歌唱によって表現されている。

この曲を“かわいい失恋ソング”として聴き流すこともできる。しかし、耳を澄ませば、その奥には、恋に傷つきながらも誇り高く立ち上がろうとする女性の、静かな声が響いている。

それは「恋なんてしない」という拒絶の言葉ではなく、むしろ「私は私の意思で生きていく」という意志表明でもある。だからこそこの歌は、時代を超えてなお、聴く者の心にしっかりと残るのだ。

コメント