1. 歌詞の概要

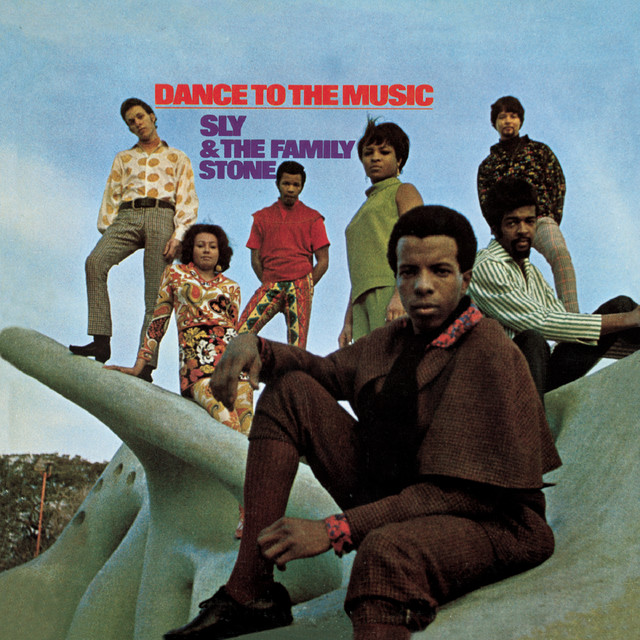

「Dance to the Music」は、Sly and the Family Stoneが1968年にリリースしたシングルであり、彼らにとって最初の大ヒット曲となった、まさにファンクの金字塔的なナンバーです。曲名の通り、テーマはずばり「音楽に合わせて踊ろう」というシンプルで力強いメッセージ。歌詞は複雑な物語を語るわけではなく、音楽そのものの魅力と“身体を動かすことの喜び”をストレートに表現しています。

ヴォーカルはバンドの複数のメンバーによってパートごとに交代し、ベース、ドラム、ギター、オルガンなどの音を紹介する形で展開されていく構成が特徴的です。それぞれの楽器がどのように曲を支えているのかを歌詞で説明しながら、実際に演奏が絡んでいく──まさに音楽そのものが歌詞の中で“キャラクター”となって踊り出すような楽曲です。

2. 歌詞のバックグラウンド

この曲は、Sly StoneがColumbia傘下のEpic Recordsの重役に「もっと商業的でわかりやすい曲を」と言われたことがきっかけで書かれた楽曲です。それまで彼らの音楽はサイケデリックで実験的な傾向が強く、一般のラジオ向きではないとされていました。しかし、「Dance to the Music」はその要求に応えるかたちで制作され、シンプルな構造とキャッチーなコーラス、何より強烈なグルーヴによって、彼ら初の全米ヒットとなりました。

重要なのは、この曲が“商業的”であると同時に、ファンク、ロック、ソウルの融合という革新的なスタイルを確立したという点です。白人と黒人、男性と女性が同時にフロントで歌い、演奏するというSly and the Family Stoneの多様性が、音楽的にも政治的にも新しい時代の扉を開く一曲となったのです。

3. 歌詞の抜粋と和訳

Get up and dance to the music

立ち上がって 音楽に合わせて踊ろうDance to the music

踊ろう、音楽に身を任せてAll we need is a drummer

必要なのはドラマーだけFor people who only need a beat, yeah

ビートさえあればいいって人のためにI’m gonna add a little guitar

そこにちょっとギターを加えてみるよAnd just a little bit of organ

オルガンもちょっとだけね

歌詞全文はこちら:

Genius Lyrics – Dance to the Music

4. 歌詞の考察

この曲の魅力は、文字通り“音楽の構造”を歌にしてしまった大胆さにあります。それぞれの楽器が順に紹介され、それに合わせてサウンドも変化していくこの形式は、観客をまるでステージ上に引き込むようなライブ感を持っています。

また、当時の“黒人音楽”に対するイメージ──恋愛か、あるいは社会的メッセージを歌うという枠組みから逸脱し、「音楽そのものの楽しさ」「その身体的体験」へと回帰したこの曲は、60年代末という時代において極めてラディカルな意味を持っていました。

Sly Stoneはこの曲を「軽い曲」として書いたと語っていますが、その軽さこそが、重苦しい時代背景を超えた自由さの象徴とも言えます。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- I Want to Take You Higher by Sly and the Family Stone

「Dance to the Music」の進化形。より深いグルーヴとトランス的高揚感が魅力。 - Papa’s Got a Brand New Bag by James Brown

ファンクの原型を提示した名曲。リズムにフォーカスした革新性が共通点。 - Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin) by Sly and the Family Stone

よりタイトで骨太なグルーヴが光る代表曲。Slyの哲学が色濃く表れる。

6. グルーヴで世界を変えたシンプルな革命

「Dance to the Music」は、ダンスソングとしての表面を持ちながら、その実、1960年代のロック/ファンク/ソウルの境界を打ち壊した“音楽的革命”の先駆けでした。この曲をきっかけに、Sly and the Family Stoneは70年代に向けて、より政治的で深淵な音楽へと進化していきますが、その出発点にはこの“踊る歓び”があったのです。

Everyday People by Sly and the Family Stone(1968)楽曲解説

1. 歌詞の概要

「Everyday People」は、Sly and the Family Stoneが1968年に発表した楽曲で、人種、性別、階級といったあらゆる差異を超えて“すべての人は同じ価値を持つ”というメッセージを掲げた、ソウル/ファンクの歴史における最も有名な社会派アンセムのひとつです。

一見穏やかでポップな楽曲の中に、反差別の強い意志が込められており、リリース当時のアメリカ社会──公民権運動が盛んだった時代背景と強く共鳴する内容となっています。印象的なライン「Different strokes for different folks(人それぞれでいいじゃないか)」と、「I am everyday people(私はふつうの人間だよ)」が繰り返されることで、メッセージが誰にでも届く言葉として染み込んでいきます。

2. 歌詞のバックグラウンド

1968年という年は、マーティン・ルーサー・キングJr.の暗殺、ベトナム戦争の激化など、アメリカにおける社会的分断と緊張が極まっていた時代です。Sly and the Family Stoneは、白人と黒人、男性と女性が混在する構成のバンドとして登場し、その存在そのものが当時の社会への挑戦でした。

「Everyday People」は、そうした背景の中で、“怒り”を“優しさ”と“連帯”に変換した稀有な楽曲です。この曲は、差異を強調するのではなく、あらゆる違いを肯定し、それでも皆が「同じ人間」であることを伝えます。それは決して理想論ではなく、Sly Stoneの音楽哲学──音楽を通じて人種や階級の壁を溶かすというビジョンの具現でもありました。

3. 歌詞の抜粋と和訳

I am no better and neither are you

私も偉くなんかないし、あなたも同じWe are the same whatever we do

僕たちは何をしていても、同じ人間さYou love me, you hate me, you know me and then

君は僕を愛し、嫌い、そして少しだけ理解するYou can’t figure out the bag I’m in

でも、僕のことを完全にはわからないI am everyday people

僕は“ふつうの人間”だDifferent strokes for different folks

人それぞれ、違っていいじゃないか

歌詞全文はこちら:

Genius Lyrics – Everyday People

4. 歌詞の考察

「Everyday People」は、Sly and the Family Stoneの音楽の中でもっとも穏やかで親しみやすいサウンドを持ちながら、社会的な意味合いにおいては最も強いメッセージ性を備えた楽曲です。その理由は、怒りや非難を直接的に表現するのではなく、優しく、明るく、“違いを楽しもう”という態度でリスナーを包み込んでいるからです。

また、「I am everyday people」というフレーズは、語り手自身が特権階級でも聖人でもない、どこにでもいる人間であると宣言している点が印象的です。つまりこの歌は、“誰かが他者を許容する”ことを訴えるのではなく、“自分もまた誰かに許容される立場にある”という謙虚な視点に立っているのです。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- What’s Going On by Marvin Gaye

公民権運動後のアメリカ社会への問いかけを込めた名曲。優しさの中に深い批判性を秘める。 -

People Get Ready by The Impressions

信仰と希望を軸にした公民権ソング。スピリチュアルかつ平和的なメッセージが共通する。 -

Lean on Me by Bill Withers

“普通の人間”同士の連帯を描いた名バラード。「Everyday People」の精神的な兄弟曲。

6. 優しさが変革を生むと信じた、希望のアンセム

「Everyday People」は、Sly and the Family Stoneが“音楽によって社会を変える”というビジョンを初めて明確に表現した作品であり、その後のより政治的なアルバム『Stand!』や『There’s a Riot Goin’ On』へとつながる重要な橋渡しとなりました。

この曲が特別なのは、“怒らないプロテスト”であったことです。穏やかに、親しみやすく、しかし核心を突く。彼らは叫ばずして、差別を否定し、人間の価値を称賛し、優しさの力で変革を促そうとしました。それが多くの人の心を動かし、今なお世界中で歌い継がれる理由です。

“ふつうの人間”にこそ世界を変える力がある──

そのメッセージは、現代に生きる私たちにもまっすぐ届きます。

コメント