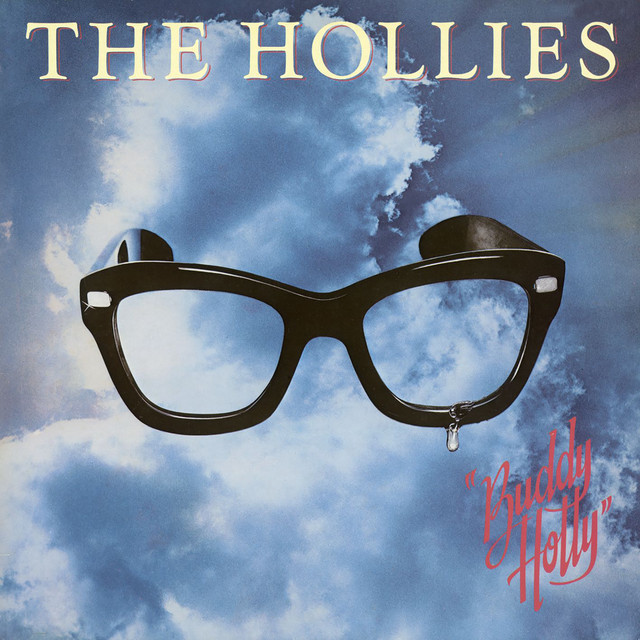

発売日: 1980年2月

ジャンル: ロックンロール、オールディーズ、ポップ・ロック

『Buddy Holly』は、The Holliesが1980年に発表したトリビュート・アルバムであり、タイトルの通り“ロックンロールの父”バディ・ホリーへのオマージュとして制作された作品である。

彼らのバンド名自体が“Buddy Holly & The Crickets”に由来していることはよく知られており、このアルバムは長年の敬意を正式に形にしたものだ。

つまり本作は、The Holliesにとって単なるカバー集ではなく、自らのルーツへの巡礼でもある。

1980年という時期は、パンクとニューウェイヴの勢いが衰え始め、音楽界が次の方向性を模索していた過渡期だった。

The Holliesはその中で、原点回帰的な姿勢を取り、“どんな時代でも歌そのものが輝きを持つ”という信念を示した。

ロックンロール黎明期への敬意と、自らの音楽的成熟が交わる――それが『Buddy Holly』という作品の本質なのだ。

全曲レビュー

1曲目:Peggy Sue

軽快なビートとリズム・ギターが心地よく、The Hollies流のハーモニーが加わることで原曲よりも華やかな印象に。

アラン・クラークの伸びやかな声がホリーの純粋さを引き継ぎつつ、より洗練された響きをもたらしている。

冒頭から“このアルバムは単なる再現ではない”という姿勢が伝わってくる。

2曲目:Words of Love

透明感のあるハーモニーが光る美しいカバー。

Buddy Hollyの繊細な感情表現を、The Holliesは精密なコーラスで再構築している。

静けさの中に温かさが宿る、まさに二組の“声の職人”による対話のような楽曲である。

3曲目:That’ll Be the Day

原曲のスウィング感を生かしながら、より厚みのあるバンド・サウンドにアップデート。

ギターとドラムが強調され、70年代後期のHolliesらしいソフト・ロック的な質感が加わる。

軽快さと懐かしさが絶妙に共存する。

4曲目:Heartbeat

アメリカン・ロックンロールの黄金時代をそのまま再現したような明るいナンバー。

リズムセクションのグルーヴが滑らかで、The Holliesの安定した演奏力が際立つ。

シンプルな構成ながら、聴く者に自然と笑顔をもたらす。

5曲目:Raining in My Heart

Buddy Holly晩年の名バラードを、Hollies流に繊細に再解釈。

ストリングスとアコースティック・ギターが加わり、より叙情的で洗練されたアレンジへと昇華している。

アラン・クラークの深い声が、原曲の寂寥感を優しく包み込む。

6曲目:It Doesn’t Matter Anymore

ポール・アンカ作曲によるホリーの死後リリース曲を、The Holliesは軽やかにカバー。

リズムの揺らぎが心地よく、まるで人生を微笑んで受け入れるような余裕が漂う。

“どんな悲しみも音楽で癒せる”というメッセージが滲み出ている。

7曲目:Rave On

オリジナルの疾走感をそのままに、The Holliesらしいコーラスと分厚いサウンドで再構築。

ロックンロールの衝動を現代的に鳴らすことに成功しており、ライブ感も強い。

Holliesの原点=バンドとしての喜びが最も明確に表れたトラックだ。

8曲目:Well… All Right

リズムを少し落とし、グルーヴィーにアレンジ。

原曲のシンプルさを保ちつつ、ブルース的な深みを加えている。

彼らがバディ・ホリーを“模倣”ではなく“継承”していることを感じさせる。

9曲目:True Love Ways

アルバムの感動的なハイライト。

オーケストレーションを背景に、アラン・クラークが穏やかに愛を歌う。

オリジナルの純粋なロマンスをそのまま引き継ぎながらも、より成熟した情感を湛えたカバーである。

ラストに近づくにつれ、The Holliesの“長年の感謝”が音に滲み出るようだ。

10曲目:Learning the Game

アルバムを締めくくるにふさわしい、静かな別れの曲。

“人生とは学ぶことの連続だ”というホリーの哲学が、穏やかに、しかし確かな希望とともに響く。

このエンディングには、“音楽の灯を次の世代へ繋ぐ”というメッセージが感じられる。

総評

『Buddy Holly』は、The Holliesにとって“ルーツの証明”であり、“音楽の原点回帰”である。

彼らはこのアルバムで、キャリアの出発点にある憧れ――Buddy Hollyへの敬意を、全身で鳴らしている。

単なるカバー集ではなく、まるで“師への手紙”のような誠実なトリビュートだ。

60年代初頭、マンチェスターで活動を始めたThe Holliesは、ビートルズと並んで“Buddy Holly直系”の英国グループとして知られていた。

軽快なビート、クリアなギター・サウンド、ハーモニーを中心に据えた楽曲構成――それらはすべてホリーから受け継いだ要素であり、このアルバムではその原型に立ち返りながら、20年後の自分たちの音で再構築している。

つまり『Buddy Holly』は、懐古ではなく“再解釈”なのだ。

サウンド面では、The Hollies後期特有の滑らかさが特徴的で、AOR的なアレンジとロックンロールの初期衝動が共存している。

「Rave On」や「Peggy Sue」ではリズム・セクションの厚みが増し、よりモダンなグルーヴを獲得。

一方で「True Love Ways」や「Raining in My Heart」では、ストリングスを効果的に使い、原曲にはなかった情感の深さを引き出している。

この“懐かしさと新しさの共存”こそ、Hollies流の敬意表現である。

アラン・クラークのヴォーカルも見事だ。

彼はホリーの声を真似るのではなく、自らの成熟した声で“ホリーの精神”を歌っている。

そこにあるのは模倣ではなく継承――まさに「音楽が人から人へ伝わる奇跡」の体現である。

また、テリー・シルヴェスターとトニー・ヒックスのコーラスも安定しており、The Holliesが築き上げたハーモニー文化の粋がここに結実している。

商業的には大ヒットには至らなかったが、このアルバムが放つ温もりは時を超える。

“ロックの始まり”と“円熟の果て”が一本の線で繋がったような感覚を与え、聴くたびに音楽の普遍性を再確認させる。

The Holliesが20年を経てなお、音楽に対して真摯であったこと――それがこの作品最大の価値である。

『Buddy Holly』は、過去への感謝と、未来への継承が同居した美しいアルバムだ。

そしてその“穏やかな誇り”こそ、The Holliesというバンドの本質そのものなのだ。

おすすめアルバム(関連・比較)

- Not Fade Away: The Complete Studio Recordings / Buddy Holly (1959)

原曲を網羅する決定版。The Hollies版との聴き比べで魅力が際立つ。 - Rock’n’Roll Music / The Beatles (1976)

英国勢によるロックンロール回帰の好例。 - Get Happy!! / Elvis Costello (1980)

同時代に“原点回帰”を試みた別系譜の作品として比較的文脈。 - A Crazy Steal / The Hollies (1978)

本作直前の円熟作。彼らの“穏やかな時代”を理解するうえで必聴。 - Cliff Richard / Rock’n’Roll Juvenile (1979)

同世代アーティストによるロック回帰作として、共鳴するスピリットを感じられる。

コメント