発売日: 1981年1月

ジャンル: ポストパンク、インディーポップ、ネオアコースティック、ローファイ

- 概要

- 全曲レビュー

- 1. This Angry Silence

- 2. The Glittering Prizes

- 3. World of Pauline Lewis

- 4. A Family Affair

- 5. Silly Girl

- 6. Diary of a Young Man

- 7. Geoffrey Ingram

- 8. I Know Where Syd Barrett Lives

- 9. Jackanory Stories

- 10. Parties in Chelsea

- 11. La Grande Illusion

- 12. A Picture of Dorian Gray

- 13. The Crying Room

- 14. Look Back in Anger

- 総評

- おすすめアルバム(5枚)

概要

『…And Don’t the Kids Just Love It』は、Television Personalitiesが1981年に発表したデビュー・アルバムであり、DIY精神、ポップカルチャーへの鋭い眼差し、そして内面の不安定さが三位一体となったポストパンク以降の名作である。

自主制作に近い低予算録音と、ジャングリーでやや不器用な演奏、宅録的で距離感のあるボーカル――それらが織りなすこの作品は、のちのインディーポップやネオアコ・ムーブメントに多大な影響を与えた“英国ローファイ・ポップの原点”と評されている。

中心人物はダン・トレシー(Dan Treacy)。

彼の書く歌詞は、60年代ポップカルチャーの引用と諧謔、ナイーヴな感情の吐露、そして自己破壊的な自嘲を混在させた独自の美学を持ち、ビートルズやキンクスの後継者であると同時に、そのパロディストでもあった。

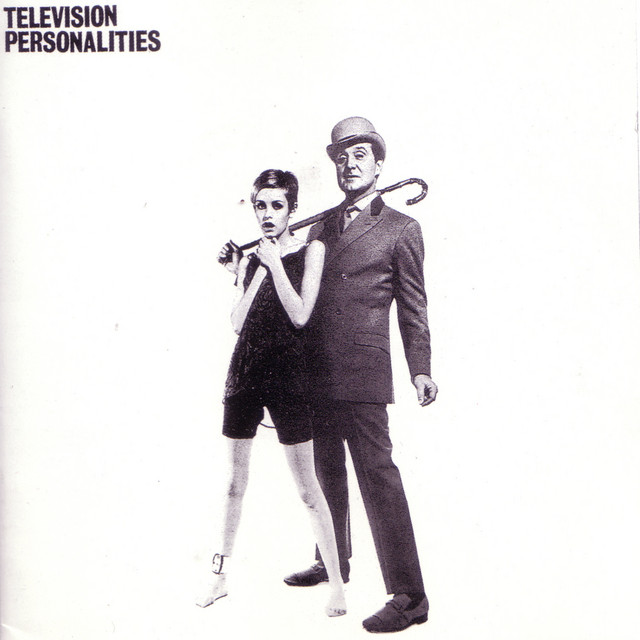

ジャケットに写るTwiggyとPatrick Macnee(TVドラマ『アベンジャーズ』の登場人物)も、そのポップカルチャー愛と批評精神を象徴している。

商業的成功とは無縁だったが、The PastelsやThe Wedding Present、Belle and Sebastianなど、90年代以降のインディー・ポップシーンに与えた影響は計り知れない。

『…And Don’t the Kids Just Love It』は、ローファイの美学と反ポップのポップネスを体現した、“痛みとユーモアのデモテープ”のようなアルバムなのだ。

全曲レビュー

1. This Angry Silence

アルバムの幕開けは、不安と倦怠をまとったミニマルなポストパンク・ナンバー。

怒っていないように見える「怒りの沈黙」は、ダン・トレシー流の皮肉であり、社会と自己への複雑な感情表現。

無機質なギターと平坦なボーカルが逆に感情を煽る。

2. The Glittering Prizes

明るいメロディに乗せて、「誰もが欲しがるキラキラの賞品」=成功や名声を皮肉る歌。

カーニバル的な雰囲気とローファイな録音が、“空虚な祝祭”を反転させる。

社会風刺とポップの交錯点。

3. World of Pauline Lewis

60年代ガールズカルチャーとサブカル的フェティシズムへのオマージュ。

“ポーリン・ルイス”は架空の存在か、あるいは記号の集合体か。

Television Personalitiesらしい“実在しない誰かへのラブレター”。

4. A Family Affair

タイトル通り家族をテーマにしつつ、居心地の悪さや感情のねじれがテーマ。

ドライなアレンジの中で、“親密さ”の不在がくっきりと浮かび上がる。

内省と社会構造の間にある違和を描く。

5. Silly Girl

甘酸っぱいネオアコ風味の名曲。

“愚かな少女”へのまなざしには、優しさと苛立ち、羨望と投影が入り混じる。

短いながらも心に残るサウンドとメロディ。

6. Diary of a Young Man

セルフ・ポートレート的な作品で、日記形式のように断片的な言葉が続く。

ティーンの混乱と孤独がそのままテープに焼き付けられたようなリアリティ。

断片性こそがリアル、という美学。

7. Geoffrey Ingram

アルバム屈指のキャラクターソング。

“ジェフリー・イングラム”という架空の青年が描かれ、モッズ文化やユース・カルチャーを象徴するキャラとして機能。

軽快だが哀愁漂う、ネオアコの源流的楽曲。

8. I Know Where Syd Barrett Lives

シド・バレット(元ピンク・フロイド)への敬愛と妄想の入り混じった異色の名曲。

「彼がどこに住んでるか知ってる」というフレーズは、幻想と現実の境界が曖昧になる瞬間を象徴している。

ロック神話への屈折した愛。

9. Jackanory Stories

英国の子供番組“Jackanory”を題材にしたノスタルジックな小曲。

語り部のような口調とミニマルなメロディで、ポップカルチャーが育んだ感性の歪みを描写。

“幼少期”と“ナイーヴさ”が持つ毒。

10. Parties in Chelsea

ロンドンの高級地区チェルシーを舞台にした、上流階級や文化的ブルジョワへの風刺。

パーティーという空間に潜む空虚さを、軽快なリズムで描写する、典型的“脱力型批評歌”。

11. La Grande Illusion

ジャン・ルノワールの同名映画にちなんだタイトルだが、歌詞はより現代的な“幻想”の崩壊を描いている。

人生の虚構性と、政治や愛における演技性を浮かび上がらせる知的ポップ。

12. A Picture of Dorian Gray

オスカー・ワイルドの小説に着想を得たアート・ポップ。

若さ、ナルシシズム、偽りの理想――すべてがTelevision Personalitiesの美学と見事に融合。

文学性の高さとローファイ録音の対比が鮮烈。

13. The Crying Room

ミッドテンポのマイナーキーで、感情の停滞や“泣けない悲しみ”の表現に成功した、内向的で深いナンバー。

部屋=心象風景という構造が感じられる。

14. Look Back in Anger

ジョン・オズボーンの戯曲を思わせるタイトル。

過去を振り返る怒りと、青春の空しさが渾然一体となった、脱力系アンセム。

終わり方があっけないのも、このバンドらしい余白。

総評

『…And Don’t the Kids Just Love It』は、Television Personalitiesという存在が持つ“批評としてのポップ”“詩としての反ポップ”という矛盾をそのままパッケージしたような作品である。

あらゆる音楽的完成度や技巧的洗練を拒否することで、逆に時代を超えるリアリティと普遍性を獲得した異形の名盤なのだ。

このアルバムがなければ、ネオアコも、C86も、ベッドルーム・ポップも生まれなかったかもしれない。

そして、誰もが何かを失ったような気持ちで日常を見つめ直す時――このアルバムがそっと寄り添う不思議な力を持っていることに気づくだろう。

おすすめアルバム(5枚)

-

The Pastels / Up for a Bit with The Pastels

脱力感とDIY精神が共通するネオアコ名盤。英国ローファイの同志的存在。 -

Orange Juice / You Can’t Hide Your Love Forever

ポストパンクとポップの交差点にある、Television Personalities的な感性。 -

Felt / Crumbling the Antiseptic Beauty

美と崩壊、感傷と不安定さが共鳴する内省型ギターポップ。 -

Beat Happening / Jamboree

米国におけるローファイ・DIYポップの源流。世界観に共通点あり。 -

Daniel Johnston / Hi, How Are You

録音の粗さと魂の剥き出し感で魅せる、“ナイーヴで純粋な世界”の共鳴者。

コメント