発売日: 1988年(詳細日不明)

ジャンル: オルタナティヴ・ロック、インディー・ロック

概要

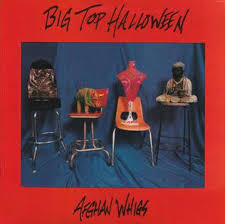

『Big Top Halloween』は、アメリカ・シンシナティ出身のバンド、The Afghan Whigs が1988年に自主制作で発表したデビュー・アルバムである。

後年サブ・ポップと契約し、90年代オルタナを代表する存在になっていく彼らだが、その“原点”は、わずか1000〜2000枚ほどの少部数でプレスされたこの一枚に刻まれている。レーベル表記はバンド自身のレーベル「Ultrasuede」。

まだ誰にも見つかっていない地方バンドが、自分たちで資金を集め、ジャケットを用意し、プレスをかけた“完全DIY作品”なのだ。

のちにこのレコードは、コレクターの間で「Afghan Whigs の聖杯」のような存在として語られることになるが、当時のメンバー自身は「完成度の低い、やりたいこと全部入りの一枚」としてやや距離を取って振り返っている。

録音は1987年前後、シンシナティのローカル・シーンで鍛えられたラインナップ──グレッグ・ドゥーリ(Vo, G)、リック・マッコラム(G)、ジョン・カーリー(B)、スティーヴ・アール(Dr)によって行われた。

この時点で既に、のちの作品につながる“ソウルフルな歌心+ハードなギター・ロック”の萌芽が見え隠れしている一方で、スカ・パンクやハードロック風、ブルース/スウィング調まで飛び出す雑食ぶりも目立つ。

タイトル「Big Top Halloween」は、サーカスの大テント(Big Top)とハロウィンという祝祭的イメージを掛け合わせたものだ。

実際、アルバム全体には「場末の移動サーカス」のような、混沌と猥雑さ、そして妙な高揚感が漂っている。

まだ“Afghan Whigs らしさ”が確立される前の時期だからこそ、パンク、メタル、オルタナ、インディー・ロック、ガレージ・ロックなど様々な要素が、ほとんど制御されないまま同居しているのである。

音質はざらついており、演奏も荒削りだが、その荒さが逆に“若いバンドが全力で背伸びしている”感覚をくっきりと伝えてくる。

のちの『Gentlemen』『Black Love』のような練り込まれたサウンド設計と比べると、明らかに粗い。

しかし、夜の街角で突然鳴り出すガレージ・バンドを目撃したときのような、生のエネルギーがここには封じ込められているのだ。

結果として『Big Top Halloween』は、Afghan Whigs のキャリアの中でもっとも“迷走した”作品であると同時に、“一番無邪気で、危うくて、嘘がない”アルバムでもある。

のちに彼らをサインすることになる Sub Pop の耳を引き寄せたのも、まさにこの作品であり、そういう意味では90年代オルタナの歴史を裏側から動かした一枚と見なすことができるだろう。

全曲レビュー

1曲目:Here Comes Jesus

オープニング「Here Comes Jesus」は、歪んだギターとざらついた音像が一気に押し寄せる、ローカル・ガレージ・バンド然としたロック・チューンである。

宗教的なイメージをタイトルに掲げつつ、そこに敬虔さよりも皮肉や退廃を感じさせるのがAfghan Whigs らしい。

グレッグ・ドゥーリのボーカルはまだ若く、荒っぽいが、すでに“ドラマティックに歌い上げようとする”癖が顔を出している。

のちの作品で爆発するメロドラマ性が、ノイジーなギターとローファイな録音の中に埋もれながらも、確かに芽生えつつあるのが分かる一曲である。

2曲目:In My Town

「In My Town」は、中西部の退屈な街を舞台にしたかのような、ミディアム・テンポのロック・ナンバー。

ギターはやや翳りを帯び、リズムはタイトというよりも“ぶっきらぼう”で、郊外の空気感をそのまま封じ込めたような音像になっている。

歌詞は、身近な人間関係や小さなコミュニティの閉塞感を、ストレートな言葉でなぞっていく。

のちのAfghan Whigs が得意とする“恋愛/日常に潜む暴力性”の入り口に立っている曲と捉えることもできるだろう。

3曲目:Priscilla’s Wedding Day

タイトル通り「プリシラの結婚式の日」を描く「Priscilla’s Wedding Day」は、ストーリーテリングのセンスが光る一曲である。

ギターはややニューウェイヴ寄りのカッティングを見せつつ、リズムはラフに転がっていく。

結婚式という晴れやかな場面の裏側に潜む違和感や、祝福しきれない感情が、断片的な情景描写を通して浮かび上がる構成になっている。

ここにはすでに、Afghan Whigs がのちに得意とする“幸福の裏にある歪み”という視点がはっきりと現れていると言える。

4曲目:Push

「Push」は、アルバムの中でも特に“やりたいこと全部乗せ”感の強い曲だ。

イントロはハードロック〜ヘヴィメタルを思わせるリフで始まり、その後はU2ライクなアルペジオと疾走感のあるリズムに切り替わっていく。

Stereogum が「Iron Maiden っぽく始まり、途中からU2になろうとする」と評したように、スタイルの振れ幅が激しく、“若さゆえの模倣”と“自分たちなりの消化”がせめぎ合っている。

しかし、その落ち着かなさこそが、のちのAfghan Whigs の独自性へとつながっていく試行錯誤の痕跡でもある。

5曲目:Scream

「Scream」は、タイトル通り神経質で緊張感の高い一曲である。

ギターは不穏なフレーズを反復し、ドラムはややパンク寄りの突っかかるビートを刻む。

ボーカルは叫ぶ寸前で踏みとどまっているようなテンションで、全体として“爆発しそうでしない”危うさが支配している。

サウンド的にはハードコアやポストパンクからの影響も感じられ、バンドのルーツの一端をうかがわせるトラックだ。

6曲目:But Listen

6分を超える「But Listen」は、本作の中で最もスケールの大きな楽曲である。

序盤は比較的抑制されたギターとリズムでじわじわとテンションを高め、中盤〜後半にかけてノイズ寄りのギター・ワークが渦を巻く。

ピアノが加わることで、ガレージっぽい荒さの中にもわずかな叙情性が差し込まれ、のちの“ソウル・ミーツ・ハードロック”的なAfghan Whigs の方向性を予感させる。

曲名どおり「でも、聞いてくれ」という訴えのような熱量が、そのまま演奏のうねりになっている。

7曲目:Big Top Halloween

タイトル曲「Big Top Halloween」は、アルバムのコンセプトをもっとも端的に体現したナンバーである。

サーカスのテントとハロウィン・ナイトが混ざり合ったような、不穏で祝祭的なムードが、ギターのリフとコーラス・ワークを通して描かれる。

ミドルテンポのビートに乗るドゥーリの歌は、すでに“物語を仕切る司会者”のような風格さえ漂わせている。

のちに彼らがサブ・ポップ時代に見せる“闇を帯びたグルーヴ”の原型が、この曲には濃縮されているように感じられる。

8曲目:Life In A Day

「Life In A Day」は2分少々のショート・チューンだが、アルバム中もっとも印象的な一曲として名前が挙がることも多い。

速めのテンポで突き進むパンク寄りのロックに、ペダル・スティールの浮遊感が加わり、奇妙な涙腺刺激ポップとして機能している。

タイトルが示すように、「ある一日の人生」を切り取ったような、断片的でありながら濃密な情景が描かれている。

ハードなギターとカントリー風味のエッセンスが共存する感覚は、ジャンルの境界線に無頓着なこのアルバムの雑食性を象徴している。

9曲目:Sammy

「Sammy」は、サミーという人物をめぐる小さな物語を描いた曲である。

バンド全員の共作クレジットが並び、演奏の一体感も強い。

ギターはややメランコリックなフレーズを繰り返し、リズムはスロウ〜ミディアムのあいだで揺れながら進む。

サミーの持つ寂しさや不器用さが、直接的な説明ではなく、わずかな言葉の選び方や転調のニュアンスににじむ構成が印象的だ。

10曲目:Doughball

「Doughball」は、本作の中でもっとも意外性のあるトラックだろう。

スカ・パンク的なアップテンポのリズムと、跳ねるギター・カッティングが前面に出ており、別バンドのアウトテイクのようにも聞こえるほどスタイルが異なる。

しかし、こうした“場外ホームラン的な寄り道”は、若いバンドが自分たちのスタイルを模索するうえで避けて通れない。

結果としてアルバムに統一感のなさをもたらしているのは否めないが、同時に、この時期のAfghan Whigs が持っていた好奇心と衝動の強さをそのまま記録した曲とも言える。

11曲目:Back O’ The Line

「Back O’ The Line」は、ブルース風のリックとスウィングするビートが組み合わさった、ルーツ色の濃いナンバーである。

ミドルテンポの揺れるリズムと、ねっとりとしたギター・フレーズの相性が良く、ライブ・ハウスで鳴っている姿が目に浮かぶようだ。

ドゥーリのボーカルも、ここでは“ソウルフルなシャウト”の方向性に近づきつつあり、のちの名作『Gentlemen』へ至る伏線の一つとして聞くことができる。

12曲目:Greek Is Extra

ラストを飾る「Greek Is Extra」は、ややひねくれたコード進行と、ざらついたギター・サウンドが特徴的な一曲である。

タイトルはどこか内輪ネタのような響きを持ち、ローカルなユーモアと謎めいたムードが混在している。

アルバムを締めくくるにしては整っていない、どこか投げっぱなしな終わり方だが、その不完全さこそが『Big Top Halloween』という作品全体の印象を象徴している。

“きれいにまとまらないまま、テープを止めた瞬間”のような生々しさが、最後の最後まで続いているのだ。

ファンや評論家の反応

『Big Top Halloween』は、Afghan Whigs のディスコグラフィの中で、しばしば“問題作”として語られる。

後年の評価では、「バンドがまだ自分たちのサウンドを見つけられていない」「曲ごとにスタイルがバラバラで、アイデンティティに欠ける」といった意見が多く、Stereogum のアルバム・ランキングでも“好きだが散漫な作品”として下位に置かれている。

一方で、Trouser Press はこのデビュー作について「酒臭いガター・ロックの表層の下に、驚くほどの繊細さと洗練が見える、かなり見事なデビュー」と評価しており、“荒削りだが光る部分の多いアルバム”として擁護する声も根強い。

バンド自身は、インタビューなどでこのアルバムに対してどこか照れたような距離をとっており、「プレス枚数がもっと少なければ良かった」と冗談めかして語ることもある。

それでも、結果的にはこの自主制作盤が Jonathan Poneman(Sub Pop の共同設立者)の目に留まり、彼らがシアトルのレーベルと契約するきっかけを作った。

現在、『Big Top Halloween』は中古市場で高値がつくコレクターズ・アイテムになっており、オリジナル盤はなかなかお目にかかれない。

しかし、YouTube やストリーミングで音源に触れることは比較的容易になっており、「Afghan Whigs の“失敗作”としてではなく、“出発点としての混沌”を楽しむべき一枚」として再評価されつつある。

総評

『Big Top Halloween』は、Afghan Whigs のキャリアを語るうえで、避けて通れないが扱いの難しい作品である。

のちの『Up in It』『Congregation』『Gentlemen』といった名盤群を聞き慣れた耳でこのアルバムに戻ると、その粗さや散漫さに戸惑うかもしれない。

しかし、少し視点を変えると、この作品は“地方の若いバンドが、限られた環境の中で全力を振り絞った記録”として非常に貴重なのだと分かる。

シンシナティというローカル・シーンで鍛えられた4人が、パンク、メタル、インディー・ロック、ブルース、スカ、カントリーの要素をごった煮にしながらも、「ただのコピー・バンドでは終わりたくない」という意地でもがいている姿が、ここには確かに刻まれている。

曲ごとのスタイルの振れ幅は大きく、アルバム単位での統一感という観点では、たしかに後年の作品に劣る。

だが、その“揺れ”こそが、後のAfghan Whigs の独自性──ソウル・ミュージック的な情念とオルタナ・ギター・ロックの合流点──へとたどり着くための試行錯誤だったと考えると、この一枚は非常にスリリングに聞こえてくる。

録音面では、音の抜き差しやミックスのバランスはまだ粗く、ボーカルも楽器も“前のめり”に鳴っている。

しかし、そこにあるのは、スタジオで整然と作り込まれたプロダクションではなく、リハーサル・スタジオの温度に近い生々しさである。

のちの作品で見られる“黒く艶やかなグルーヴ”を知っていると、この初期のざらつきは、むしろバンドの出自を教えてくれる重要なヒントにもなる。

また、このアルバムが Sub Pop への橋渡しとなり、結果的に90年代オルタナ・シーンにおけるAfghan Whigs の立ち位置を決定づけたことを考えると、『Big Top Halloween』は音楽的完成度以上の意味を持つ。

もしこのDIY盤が存在しなければ、『Gentlemen』のような代表作も、現在の再評価もなかったかもしれないのだ。

現在のリスナーにとって、『Big Top Halloween』は決して“入口の一枚”ではないだろう。

まずは『Gentlemen』『Black Love』『Congregation』あたりから入って、バンドの魅力を掴んだ後で“原点回帰”として聴くのが自然である。

そのときに初めて、この無骨なデビュー作の中に、のちのAfghan Whigs の影がくっきりと浮かび上がって見えてくるはずだ。

そうした意味で、『Big Top Halloween』は「完璧ではないが、あまりにも正直すぎる始まりの記録」であり、バンドの歴史を遡って辿り着いたリスナーにだけ開く、ちいさな秘密のアーカイブのようなアルバムなのである。

おすすめアルバム(5枚)

- Up in It / The Afghan Whigs (1990)

『Big Top Halloween』をきっかけにSub Pop と契約した後の一枚。

サウンドが一気に引き締まり、“オルタナ・ギター・ロック+ソウルフルなボーカル”という彼らのスタイルが明確になり始める。 - Congregation / The Afghan Whigs(1992)

ダークで湿度の高いグルーヴと、R&B 的要素が濃くなった中期代表作。

『Big Top Halloween』のざらついた熱量が、ここで一気に洗練された形に結晶している。 - Gentlemen / The Afghan Whigs(1993)

バンドの最高傑作と名高いフル・アルバム。

恋愛と自己破壊をテーマにした歌詞と、ソウル〜ロックを横断するサウンドが高次元で融合しており、『Big Top Halloween』からの成長を最も劇的に感じられる。 - Black Love / The Afghan Whigs(1996)

フィルム・ノワール的な世界観と重厚なアレンジが特徴の一枚。

初期のガレージっぽさは完全に影を潜め、ストーリーテリングとサウンドスケープの両面で“映画的”なAfghan Whigs 像が確立されている。 - How Do You Burn? / The Afghan Whigs(2022)

再結成後の成熟したモードを示す近作。

デビュー当時の粗さはないものの、“情念を帯びたロック”という核は変わらず、35年以上のキャリアを経たバンドがどこに到達したかを知るうえで最適な対照となる。

出典

Afghan Whigs『Big Top Halloween』の基本情報(リリース年、レーベル、ジャンル、トラックリスト)。ウィキペディア+1

初回プレス枚数やコレクターズ・アイテムとしての位置づけ。pettediscographies.com+1

バンド結成からデビュー作、自主制作盤がSub Pop と契約につながった経緯。ウィキペディア+1

批評・ランキング(Trouser Press、Stereogum、BestEverAlbums等)における評価や位置づけ。Trouser Press+2stereogum.com+2

各曲に関する補足情報(録音クレジット、外部レビュー、ストリーミングでの公開状況など)。YouTube+4discogs.com+4only-solitaire.blogspot.com+4

コメント