発売日: 1987年3月2日

ジャンル: ニューウェイヴ、オルタナティヴ・ロック、アートポップ

概要

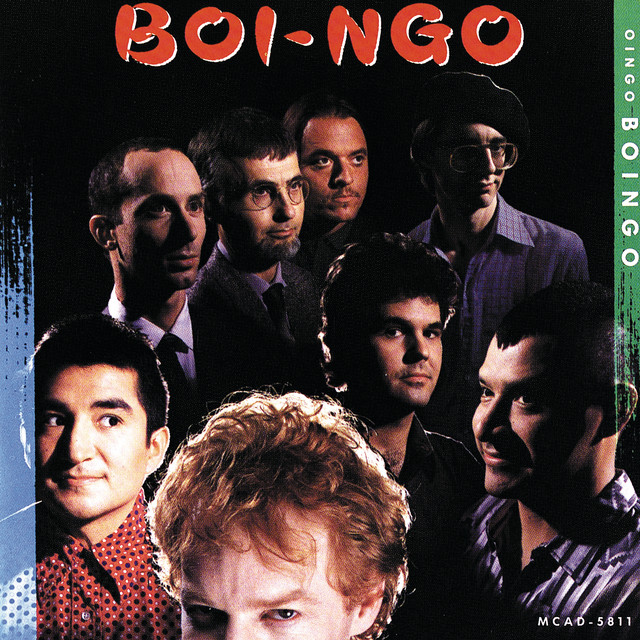

『Boi-Ngo』は、アメリカのニューウェイヴ・バンド Oingo Boingo が1987年に発表したスタジオ・アルバムである。

80年代中期のバンドは、奇抜なアートロック的要素とポップ志向のあいだで揺れ動いていたが、本作ではその両面がよりクリアに整理され、“整合性のあるOingo Boingo” が姿を見せている。

特に、後に映画音楽作家として名を馳せる ダニー・エルフマン(Danny Elfman) の作曲センスが、ここで一気に洗練されていく。かつての突飛で劇的な展開は抑制され、代わりにメロディの滑らかさと、アレンジの緻密さが前面に出るようになった。

この変化は、ポップスの枠組みの中で自分たちの個性をどう提示するか、というバンドの模索を象徴しているようにも思える。

80年代後半のアメリカン・ニューウェイヴは、テクノロジーの導入と、より大衆的なロック/ポップの融合がテーマになりつつあった。『Boi-Ngo』はその動向を的確に反映しつつ、ブラスや独特のコーラス、エルフマンならではの怪しげなユーモアを残している。

まさに “Oingo Boingo にしか作れないポップアルバム” として機能し、後年の再評価でも「転換点」として語られることが少なくない。

全曲レビュー

1. Home Again

アルバムの幕開けを飾る楽曲で、軽快なビートと少し哀愁のあるメロディが特徴的である。

“帰郷” をテーマにしつつも、その裏にある孤独や割り切れなさがにじむ。エルフマンらしい皮肉の効いたトーンが、曲全体をじんわり包んでいる。

2. Where Do All My Friends Go

ノリの良いリズムに対して、歌詞は友情の喪失や疎外感を描く。

ポップなサウンドと寂しいテーマのギャップがOingo Boingoらしく、アルバムの感情的コントラストを早くも示す一曲なのだ。

3. Elevator Man

跳ねるようなリズムと、印象的なサビの反復。

“エレベーターを行き来する男” という設定を皮肉とユーモアで包みつつ、都市生活の単調さを描く寓話のようにも聴こえる。

4. New Generation

若い世代の衝動や不安をどこか冷静に眺める視点を持つ。

メロディラインが滑らかで、80sポップとしての洗練度が高い。アルバム中でも特にキャッチーな曲である。

5. We Close Our Eyes

恋愛と崩壊、その狭間にある危うさを描く。

目を閉じれば見えてくる “別の現実” というテーマは、エルフマンの文学的な側面を象徴しているようだ。

シンセとブラスのレイヤーが美しい仕上がりなのだ。

6. Not My Slave

自己主張の強い歌詞で、相手に依存せず自分の道を行く決意が描かれる。

80年代的なダンスロックの香りがあり、ライブ映えするエネルギーに満ちている。

7. My Life

内省的なトーンが強く、アイデンティティの揺らぎや葛藤が言葉として散りばめられている。

曲調はメロディアスだが、どこか切れ味の鋭い感触を残す。

8. Outrageous

タイトル通りに痛烈で、社会の不条理や偽善を茶化すような皮肉が詰まっている。

サウンドはタイトで、ブラスの使い方も秀逸である。

9. Pain

アルバム後半で強い印象を残す楽曲。

“痛み” という普遍的テーマを、誇張せず淡々と描くことで逆に深い余韻を生み出している。

ミドルテンポの重さがしみるように響く。

10. Try to Believe

アルバムの締めくくりとして希望の光を示すナンバー。

信じることの難しさ、しかし信じることで救われるものがあるというメッセージが静かに響く。

温かさと寂しさの両方が共存する、エルフマンらしい終曲である。

総評

『Boi-Ngo』は、Oingo Boingoが “奇抜さ” と “ポップの洗練” をもっともバランスよく融合させた作品として位置づけられる。

それまでのアルバムにあった跳ね回るようなテンションは少し落ち着き、代わりにメロディの美しさと構成力が前へ出てくる。こうした変化は、エルフマンの作曲方法がより映画的・物語的へと向かっていた証拠にも思える。

80年代後半は、ロックとシンセポップが急速に交わり、各バンドが “より広い層に届く音” を模索していた時代である。

Oingo Boingoもその潮流を受け取りながら、自分たちだけの色を濃く保ち続けた。奇妙なユーモア、ブラスの鋭いアクセント、そして演劇的なヴォーカル——これらがシンプルな楽曲構造と結びつくことで、本作は独特の聴き心地を獲得している。

また本作は、同時代のバンド——たとえばTalking Headsが持つ都会的ポップの感覚や、The Carsのスムーズなメロディ処理——と比較してみることで、その個性がより鮮明に浮かび上がる。

彼らは“普通のポップ”には向かわず、常に少しひねった視点をキープし、都市の影や人間の孤独を淡く照らし出す。その姿勢が『Boi-Ngo』を特別な存在にしているのだ。

音響設計もクリアで、80年代特有の派手さに頼らず、必要な音を丁寧に積み上げている。

サウンドの密度は高いにもかかわらず、聴き疲れしない柔らかい質感があるのは、本作の大きな魅力である。

今日になっても『Boi-Ngo』が聴かれ続ける理由は、単に“80年代らしさ”ではなく、普遍的なテーマとエルフマンのメロディセンスがしっかり生きているからだ。

時代の空気をまといながらも、自分たちの世界を失わなかったバンドの成熟を示す一枚として、今もなお新鮮に響き続けている。

おすすめアルバム(5枚)

- Oingo Boingo / Dead Man’s Party

バンドの代表作であり、本作と地続きの世界観。 - Talking Heads / Little Creatures

ポップと知性のバランスが近い時期の作風。 - The Cars / Heartbeat City

洗練された80sポップの質感を比較しやすい作品。 - DEVO / Oh, No! It’s DEVO

アート的視点とポップの折衷という点で通じる部分が多い。 - Danny Elfman / So-Lo

エルフマンの個性を単体で味わえる関連性の高い一枚。

制作の裏側

『Boi-Ngo』では、当時最新だったシンセサイザーと生楽器を組み合わせ、整合性の高いハイブリッドなサウンドを構築している。

エルフマンはこの頃すでに映画音楽への関心を強めており、楽曲の構成や転調、ブラスの使い方はより “劇伴的” になり始めた。

録音では複数のスタジオを使い、クリアで立体的な音像を目指したと言われている。こうした制作姿勢が、後年のエルフマンのキャリアにつながる下地を作ったのだ。

コメント