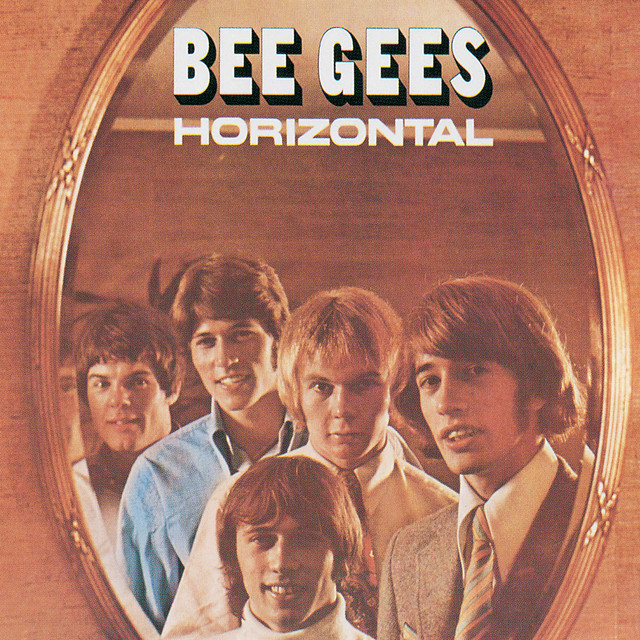

発売日: 1968年1月15日

ジャンル: バロック・ポップ、サイケデリック・ポップ、ソフト・ロック

『Horizontal』は、Bee Geesが1968年に発表したセカンド・アルバムであり、彼らが“単なるポップ・グループ”から“深みあるアーティスト”へと進化したことを示す重要作である。

前作『Bee Gees’ 1st』(1967)がビートルズ的なサイケ・ポップの香りを持つ瑞々しいデビュー作だったのに対し、本作ではよりダークで、内省的な音世界へと踏み込んでいる。

制作はロンドンのIBCスタジオとチャップテル・スタジオで行われ、プロデュースは前作に続きロバート・ステイグウッドとオシー・バーンが担当。

バリー、ロビン、モーリスのギブ三兄弟は、この作品で初めて“自分たちの内面”を音楽に投影するようになる。

そのためアルバム全体には、栄光への憧れと同時に、孤独や葛藤といった陰影が漂っている。

『Horizontal』というタイトルには、“地平線”のように広がる音の実験性と、“水平=眠りや夢”を象徴するような浮遊感が共存している。

この作品をもってBee Geesは、後の“メロディの魔術師”としての地位を確立する礎を築いたのだ。

3. 全曲レビュー

1曲目:World

アルバム冒頭を飾る壮大なバラード。

「今、僕は世界にいる」という一節が象徴的で、名声を得た若者の孤独を暗示する。

弦楽器とオルガンが織りなす荘厳なサウンドが印象的で、Bee Geesの“劇的ポップ”の原点ともいえる。

2曲目:And the Sun Will Shine

ロビンの哀愁を帯びたヴォーカルが胸を打つバラード。

“太陽は再び輝くだろう”という希望の言葉が、痛みを抱えながらも前に進もうとする姿を描く。

この曲の情感豊かなメロディは後の「I Started a Joke」にも通じる。

3曲目:Lemons Never Forget

軽やかなピアノとサイケデリックなアレンジが融合した異色曲。

“レモンを忘れることはない”という抽象的な歌詞が、60年代後期の実験的精神を象徴している。

構成の緩急が見事で、ビートルズの『Sgt. Pepper’s』の影響を感じさせる。

4曲目:Really and Sincerely

メランコリックなメロディが際立つバラード。

ロビンの震えるような声が切なさを増幅させ、恋愛というよりも“存在そのものの儚さ”を歌っているように聞こえる。

ミニマルなアレンジが余韻を強調している。

5曲目:Birdie Told Me

優しく穏やかなアコースティック・サウンド。

“鳥が教えてくれた”という寓話的な表現を用い、少年のような純粋さと現実への痛みを対比させる。

バロック・ポップの典型ともいえる美しいストリングスが印象的だ。

6曲目:With the Sun in My Eyes

繊細で幻想的な楽曲。

サイケデリックなコード進行の中で、“太陽の中の自分”という抽象的なイメージが展開される。

夢と現実の境界を漂うような、不思議な浮遊感が魅力。

7曲目:Massachusetts

Bee Gees初期の代表曲であり、世界的ヒットとなった名バラード。

“マサチューセッツへ帰りたい”というシンプルな郷愁の歌だが、

その裏には“成功の中での孤独”や“居場所の喪失”が滲んでいる。

アコースティック・ギターの響きとコーラスの透明感が完璧に調和している。

8曲目:Harry Braff

明るいメロディと皮肉な歌詞が対照的な一曲。

架空のレーサー“ハリー・ブラフ”を題材にした物語的楽曲で、ロック・オペラ的な構成がユニーク。

彼らのストーリーテリング能力の高さを感じる。

9曲目:Day Time Girl

クラシカルなコード進行と優しいメロディが美しい小品。

“昼の少女”というタイトル通り、日常の中の一瞬の輝きを捉えている。

シンプルだが、まるで古い映画のワンシーンのようなロマンがある。

10曲目:The Earnest of Being George

風変わりなリズムとハーモニーを持つ実験的トラック。

タイトルはビクトリア朝文学の戯曲『The Importance of Being Earnest』のパロディで、

社会的アイロニーをサイケポップで表現した、当時の時代精神を象徴する楽曲。

11曲目:The Change Is Made

ブルージーなギターリフが特徴的な、ロック色の強いナンバー。

アルバム後半のダークトーンを決定づける曲で、Bnl(Bee Gees)史上もっとも土臭いサウンドのひとつ。

タイトル通り、彼らの音楽的“変化”が明確に示されている。

12曲目:Horizontal

タイトル曲にしてアルバムの締めくくり。

ゆったりとしたテンポと重厚なオーケストレーションが、夢と現実の境界を曖昧にする。

“地平線の彼方に沈むように”というイメージで幕を閉じる幻想的なエンディングである。

4. 総評(約1300文字)

『Horizontal』は、Bee Geesが“ポップの殻”を破り、“芸術的表現者”へと変貌した記念碑的アルバムである。

それは単なるセカンド・アルバムではなく、彼らが音楽を通じて「世界」「夢」「孤独」というテーマを深く掘り下げた最初の作品でもある。

前作『Bee Gees’ 1st』が“天真爛漫なハーモニー・ポップ”だとすれば、

『Horizontal』は“光と影が交錯する音の文学”である。

プロデューサーのオシー・バーンは、三兄弟の繊細な感情を引き出すためにストリングスやメロトロンを多用し、

結果として、バロック・ポップとサイケデリックの中間に位置する独特の音世界を構築した。

その音の層は、同時期のビートルズ『Magical Mystery Tour』やプロコル・ハルムの『A Whiter Shade of Pale』にも通じるが、

Bee Geesの場合はより感情的で、物語性が強い。

「World」や「Massachusetts」に代表されるように、

彼らは音楽を“物語を語る手段”として使い始めたのだ。

また、この時期のBee Geesには、三兄弟それぞれの個性が明確に表れている。

バリーはメロディ構築の天才として、流れるような旋律を生み出し、

ロビンは内省的で劇的なヴォーカルを通じて、曲に陰影を与え、

モーリスは多楽器奏者として、音響の深みとグルーヴを支えた。

この三者のバランスこそ、60年代Bee Geesサウンドの核心である。

特筆すべきは、アルバム全体に流れる“孤独のロマンティシズム”だ。

成功と名声の中で感じる虚無感、それでもなお歌い続ける美しさ。

そうした感情が「And the Sun Will Shine」や「Really and Sincerely」に深く刻まれている。

これは後の「I Started a Joke」や「Odessa」へとつながる“感情の深度”の始まりである。

サウンド面でも、アコースティックとオーケストラの融合が見事で、

バロック的な優雅さの中に、当時のロックの冒険精神が息づいている。

メロトロンやオルガンの使い方には、当時の最先端技術を駆使した大胆さがあり、

Bee Geesがポップスの枠を超えようとしていたことが明確に伝わる。

『Horizontal』は、後年のディスコ時代の彼らとは異なる“もう一つのBee Gees像”を示す作品である。

それは静かで詩的で、どこか夢のように儚い。

聴くたびに新たな発見がある深層的アルバムであり、

“バロック・ポップ黄金期”の重要な記録として今も輝きを放ち続けている。

5. おすすめアルバム(5枚)

- Bee Gees’ 1st / Bee Gees (1967)

デビュー作にして原点。『Horizontal』の光の側を象徴するアルバム。 - Idea / Bee Gees (1968)

『Horizontal』の続編的作品であり、メロディと構成がさらに洗練された。 - Odessa / Bee Gees (1969)

オーケストラとドラマ性の融合。『Horizontal』の到達点ともいえる壮大な作品。 - The Moody Blues / Days of Future Passed (1967)

同時期に発表されたオーケストラ・ポップの金字塔。構築美の比較に最適。 - The Zombies / Odessey and Oracle (1968)

同年代の英ポップの叙情性を共有する傑作。ロビン・ギブの世界観に通じる。

6. 制作の裏側

『Horizontal』の制作中、Bee Geesは急速な名声の上昇と内部的な緊張の狭間にあった。

彼らはまだ20代前半でありながら、ロンドンの音楽シーンの中心に立ち、

同時に“ビートルズと比較され続けるプレッシャー”にさらされていた。

セッションでは、ロビンがヴォーカル表現に強いこだわりを見せ、

1曲の録音に何度もテイクを重ねたという。

また、モーリスはサウンド・プロデュースの面で重要な役割を果たし、

ベース、メロトロン、ピアノを自在に操って、音の多層構造を作り上げた。

その結果、アルバムは当時としては異例の“感情と構築の両立”を実現している。

7. 歌詞の深読みと文化的背景

1968年は、世界的に変革と不安が入り混じる時代であった。

ベトナム戦争、学生運動、そしてカウンターカルチャーの隆盛。

『Horizontal』の陰影あるトーンは、こうした時代のムードを反映している。

「Massachusetts」や「World」には、若者が感じる“現実との距離”が表れており、

「The Change Is Made」では、社会変動の波に翻弄される世代の姿を暗喩している。

しかしBee Geesは、政治的メッセージではなく、“人間の感情”を通して時代を描いた。

だからこそ、このアルバムは半世紀を経ても古びないのだ。

8. ファンや評論家の反応

『Horizontal』は当時、批評家から「ビートルズの模倣」と見なされた一方で、

音楽的完成度の高さとメロディの美しさは高く評価された。

特に「Massachusetts」は国際的ヒットを記録し、

Bee Geesが“バンドではなくソングライター集団”としても注目される契機となった。

後年の再評価では、「最も詩的で内省的なBee Gees」として位置づけられ、

60年代ポップ史における“隠れた名盤”として名を残している。

結論:

『Horizontal』は、Bee Geesのキャリアにおいて“光と影の境界線”を描いた作品である。

華やかな成功の裏で揺れる心、夢と現実のはざま――そのすべてを繊細なメロディに託した。

このアルバムを聴くことは、若き三兄弟が“世界と向き合う”瞬間を目撃することでもある。

彼らの芸術的変貌の始まり、それが『Horizontal』なのだ。

コメント