発売日: 1998年9月22日(フランス先行)、2000年3月21日(US再リリース)

ジャンル: オルタナティヴ・ロック、インディー・ロック、パワー・ポップ

概要

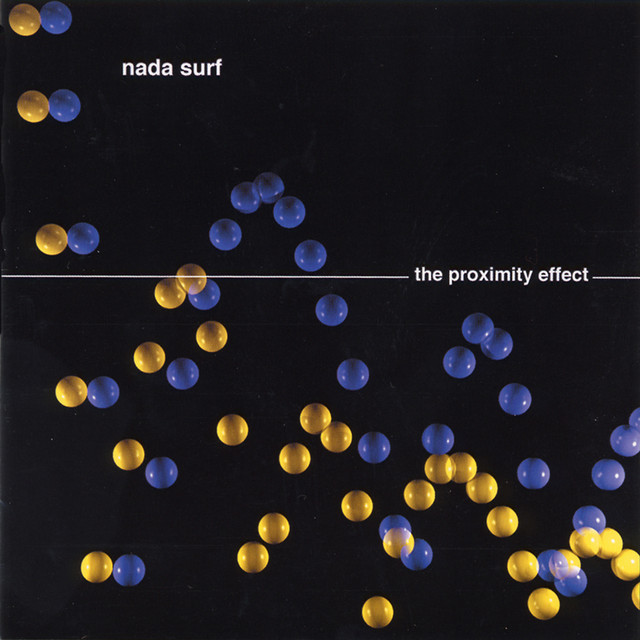

『The Proximity Effect』は、Nada Surfが1998年に発表した2枚目のスタジオ・アルバムであり、彼らが“Popularの一発屋”というレッテルから脱却し、真に音楽的な自己を模索し始めた転換点となる作品である。

本作は当初、前作『High/Low』をリリースしたElektra Recordsから発表される予定だったが、よりシリアスでアート志向の強い楽曲がレーベルの商業的期待にそぐわないとして契約を打ち切られ、結果的にバンドは自主レーベルでのフランス先行リリースという形を選んだ。

この経緯自体が、本作の持つ“自由と自立”というメッセージを象徴している。

アルバムタイトル「The Proximity Effect(近接効果)」は、オーディオ用語で“マイクに近づくことで低音が強調される現象”を意味するが、ここでは人間関係の距離や、感情の濃淡といった心理的レイヤーにまで踏み込む比喩として用いられている。

バンドのサウンドも前作のポップ寄りな側面から一歩踏み込み、より洗練されたギターワーク、複雑なコード進行、内省的なリリックへと深化している。

全曲レビュー

1. Hyperspace

アルバムの冒頭を飾る、スピード感と透明感を兼ね備えたナンバー。

“過剰なスピード”と“感情の遅れ”というコントラストが歌詞にも音にも表れている。

2. Amateur

本作のハイライトのひとつ。

「アマチュア」であることを逆手に取った皮肉とポップセンスが炸裂する、メロディアスかつ知的なギターロック。

3. 80 Windows

繊細で叙情的な名曲。

都市生活の孤独と、窓越しの他者へのまなざしが交錯するシネマティックな楽曲で、マシュー・コーズのリリックの巧みさが際立つ。

4. Mother’s Day

タイトルの印象とは裏腹に、親密でありながらも不穏さが滲むナンバー。

ギターのうねりと切迫感のある展開が印象的。

5. Troublemaker

陽性のギターフレーズと不良少年的なリリックが融合。

ポップな表面と不穏な内面のバランスが巧み。

6. Bacardi

アルコールをテーマにした寓話的なトラック。

メロウな進行と淡々とした語りが、むしろ感情の深層を引き出す。

7. Bad Best Friend

エネルギッシュなロック・ナンバー。

“最悪の親友”という逆説的なテーマが、友情と自己矛盾を突く。

8. Dispossession

疎外と喪失をテーマにしたインディー色の強いミディアムテンポ曲。

ポスト・グランジ的な陰影を感じさせる構成。

9. Karmic

デビュー前に制作されたEP曲の再録バージョン。

より洗練されたアレンジで、原曲のナイーブな魅力を保ちつつ完成度を高めている。

10. Firecracker

可憐で儚いメロディが光る、隠れたバラード的佳曲。

タイトル通り、感情が一瞬で燃え尽きるような切なさがある。

11. The Voices

アルバム随一の実験的トラック。

ストリングスとポストロック的な構成が新鮮で、ナダ・サーフの表現領域の広さを示す。

12. Paper Boats

ラストを飾るにふさわしい静謐で夢想的な曲。

“紙の船”が象徴するのは、壊れやすい希望、そして不確かな航海——静かに余韻を残して幕を閉じる。

総評

『The Proximity Effect』は、Nada Surfが一発のヒットによって生まれたレッテルと対峙し、“自分たちの音楽とは何か”を真正面から問い直した作品である。

そのため、前作『High/Low』のようなキャッチーさや即効性はやや抑えられているが、代わりにアルバム全体を貫く誠実さと芸術的意識の高さが際立っている。

とりわけリリックにおいては、都市生活、対人距離、自己認識といったテーマが巧みに織り込まれており、Matthew Cawsの内省的で詩的な視点が全開となっている。

また、バンドの演奏力とアンサンブルも一段階進化しており、ギターのレイヤーやリズム構築の丁寧さが、作品全体の完成度を高めている。

これは“再出発のアルバム”であると同時に、Nada Surfのコアな部分を深掘りする鍵でもある。

静かに、そして強く、自分たちの場所を取り戻そうとする姿勢が、音から滲み出ているのだ。

おすすめアルバム(5枚)

- Death Cab for Cutie / We Have the Facts and We’re Voting Yes

繊細で都市的な感情を描く点で、本作と強い親和性がある。 - Built to Spill / Keep It Like a Secret

複雑なギターアレンジと内省的なリリックが共鳴するインディー・ロックの名盤。 - Teenage Fanclub / Songs from Northern Britain

メロディと優しさを重視したインディー・ポップの代表作。 - Yo La Tengo / And Then Nothing Turned Itself Inside-Out

穏やかな音像と深い内省が交錯する静かな傑作。 - Pavement / Brighten the Corners

知的でユーモアを感じさせる歌詞とシンプルな構成が、『The Proximity Effect』と呼応する。

制作の裏側(Behind the Scenes)

『The Proximity Effect』は、当初はElektra Recordsからリリースされる予定だったが、レーベルは“ラジオ・ヒット向けのシングルがない”と判断してリリースを拒否。

この判断に反発したバンドはレーベルとの契約を解除し、最終的にはヨーロッパのレーベルNoiseworksを通じて1998年に先行リリースされた。

2年後、Nada Surfは自主レーベルMarDevを設立し、アメリカでも正式に『The Proximity Effect』をリリース。

この過程を経たことで、本作は“レーベルに頼らない音楽の自由”を象徴する作品となった。

アルバムの全体像は、商業的な圧力ではなく、純粋に自分たちの内側から生まれた音楽であり、リリース経緯すらもその精神性の一部と言える。

『The Proximity Effect』は、音楽業界における自律と信念を貫いた静かな革命なのだ。

コメント