発売日: 1982年5月21日

ジャンル: ダンスロック、ファンク、ディスコ、シンセポップ

概要

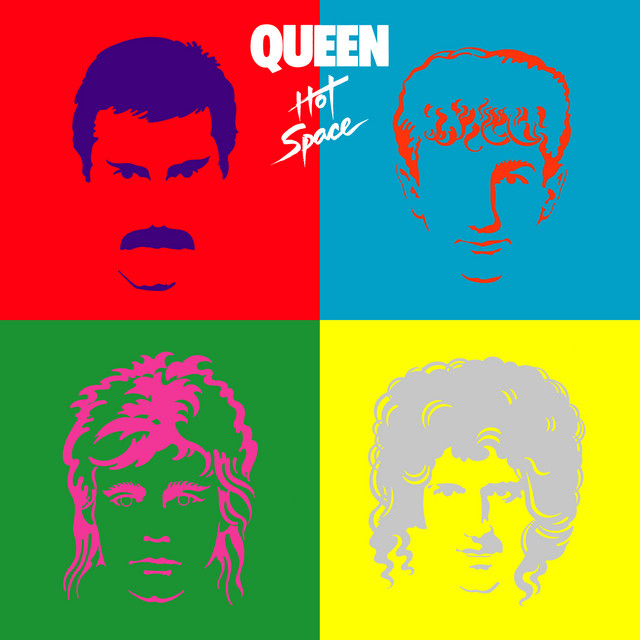

『Hot Space』は、クイーンが1982年に発表した10作目のスタジオ・アルバムであり、彼らのキャリアの中でも最も賛否が分かれる“問題作”として知られている。

ハードロックのイメージを覆すようなファンク、ディスコ、R&B色の強い内容は、従来のファンにとって衝撃的な方向転換であった。

この路線は、前作『The Game』(1980年)の「Another One Bites the Dust」での成功体験が下地にあり、さらに1981年のデヴィッド・ボウイとの共演曲「Under Pressure」によって、バンド内にリズム中心の音楽への関心が高まっていたことが背景にある。

特にフレディ・マーキュリーとジョン・ディーコンは黒人音楽に強く惹かれており、その影響が顕著に反映された結果、アルバム全体のサウンドはより都会的で洗練されたグルーヴ感を志向するものとなった。

その一方で、ギタリストのブライアン・メイはこの方向性に懐疑的であり、バンド内でも制作方針を巡って温度差が生じていた。

そのため、アルバム全体としての統一感はありつつも、楽曲ごとの熱量や方向性にばらつきが見られるのも特徴である。

当時のチャート成績は前作までに比べて落ち込み、批評家からの評価も冷淡であったが、近年ではその実験性や先進性が再評価されつつある。

ポップとダンス、ロックの融合を図ったその姿勢は、後のプリンスやマドンナ以降のポップミュージックにも通じるものを感じさせる。

全曲レビュー

1. Staying Power

ブラスとシンセが跳ねるファンクナンバー。

フレディがヴォコーダーやシンセベースを駆使しながら、肉体性とデジタル感を大胆に融合させている。

ライブではよりロック寄りにアレンジされ、原曲のダンス性が逆説的に際立った。

2. Dancer

ブライアン・メイ作のダンスロック。

シンセベースとギターが拮抗するアレンジが異色で、“ダンスをするのだ”という直線的メッセージがストイックな魅力を放つ。

3. Back Chat

ジョン・ディーコンが手がけた本作屈指のファンキー・チューン。

緻密なベースラインとミニマルなアレンジが、ポストディスコ以降の空気を見事に捉えている。

この曲を巡ってはブライアンとの制作方針で衝突があったとも言われている。

4. Body Language

クイーン史上最もセクシャルでミニマルな楽曲。

ベースとリズム、そしてフレディの息遣いだけで構成されるような構築美。

MTVで放送禁止になった挑発的なMVも含め、最もラディカルな姿を見せた瞬間かもしれない。

5. Action This Day

ロジャー・テイラー作。ニュー・ウェイヴの影響を受けたエネルギッシュなナンバーで、サンプリング風のシンセやタイトなリズムが特徴。

メッセージ性の強い歌詞と、マーキュリーとのツインボーカル構成も聴きどころ。

6. Put Out the Fire

本作で数少ないブライアン主導のギターロック。

銃社会批判をテーマにしたリリックと、鋭利なギターサウンドが際立つ正統派ロックナンバー。

『Hot Space』というアルバムの中で“異物”のようにも聞こえるが、その異質性が逆に鮮烈な印象を残す。

7. Life Is Real (Song for Lennon)

ジョン・レノン追悼曲として書かれたフレディによるバラード。

“Real”という言葉の繰り返しが、痛切な感情とともに響く。

シンプルなピアノアレンジの中に、ロック史への敬意と哀悼が宿っている。

8. Calling All Girls

ロジャー・テイラー作。アメリカでシングルカットされた本作の中でも軽快なポップロック。

しかしロジャー本人はミュージックビデオの内容に不満を持っていたと語っており、メディア戦略とのズレも伺える。

9. Las Palabras de Amor (The Words of Love)

ブライアン作の情熱的なラブソング。

スペイン語を織り交ぜたロマンティックな旋律が、冷たくなりがちな本作の中で温かさを放つ。

ライブ・エイド前後にもたびたび演奏された、静かに根強い人気を持つ一曲。

10. Cool Cat

フレディとジョンによるコラボレーション。

ゆったりとしたファルセットと、ジャジーな雰囲気が支配するナンバーで、プリンスにも通じる都会的でエレガントな音像。

当初デヴィッド・ボウイがコーラス参加していたが、彼の意向で未使用となった。

11. Under Pressure(with David Bowie)

前年にシングルリリースされたが、本作のラストに収録。

異なる二つのカリスマがぶつかり合いながら融合した、80年代ポップ史の象徴的楽曲。

人間の不安と共感をテーマにしたリリックと、名高いベースライン、エモーショナルなボーカルが一体となり、永遠のアンセムとして君臨し続けている。

総評

『Hot Space』は、クイーンのキャリアにおいて最も“リスキー”な作品でありながら、そのリスクが逆に現代性を持つアルバムとして再評価されている。

このアルバムでは、ロックバンドとしての重厚さよりも、都市的でクールなサウンド、リズムとグルーヴの快楽が追求されている。

その一方で、曲ごとの温度差や、バンド内の作風の乖離が露わになっており、アルバムとしての“整合性”は決して高くはない。

だが、それこそがこのアルバムの魅力であり、クイーンという集合体の“ズレ”や“実験”が音に刻み込まれた貴重なドキュメントとも言える。

この先進的なサウンドは、90年代以降のインディーR&Bやエレクトロポップ、チルウェーブなどに通じる要素を多く孕んでおり、時代を経た今こそ、聴き直す価値がある。

フレディ・マーキュリーが音楽的挑戦に最も積極的だった時期の証拠として、このアルバムを軽視することはできないのだ。

おすすめアルバム(5枚)

- David Bowie / Let’s Dance

ダンスロックとポップの融合、そしてナイル・ロジャースのプロデュースが光る近似点の多い作品。 - Prince / 1999

エロティシズムとファンク、シンセとロックの融合という意味で、精神的兄弟作とも言える。 - Talking Heads / Remain in Light

ポリリズムとニューウェーブの融合、都市的なグルーヴ感が『Hot Space』と共鳴する。 - INXS / Kick

ロックバンドがダンス性を取り込む方向性を確立した好例。 -

Chic / Risqué

「Another One Bites the Dust」の源流とも言える、ファンクの美学を体現した一枚。

ファンや評論家の反応

『Hot Space』は、リリース当時から最も物議を醸したクイーン作品である。

「ロックバンドがディスコに魂を売った」とまで言われ、イギリスのロック誌では酷評されることも多かった。

セールス面でも欧米では前作に比べて大きく後退し、ライブでも本作からの楽曲は比較的早くセットリストから外されることとなった。

しかし近年では、当時のクイーンが持っていた“ジャンルを越境する感性”が再評価されると同時に、80年代前半の音楽的文脈の中でこそ輝く作品としての再発見が進んでいる。

特に「Cool Cat」「Back Chat」などのトラックは、現代のインディー/R&B文脈で再評価が著しく、若い世代からも新たな支持を得ている。

その意味で『Hot Space』は、時代が追いついた“未来のアルバム”だったのかもしれない。

コメント