発売日: 1989年6月6日

ジャンル: ニュージャック・スウィング、R&B、ダンス・ポップ

概要

『Workin’ Overtime』は、Diana Rossが1989年にリリースした14作目のスタジオ・アルバムであり、1980年代末の音楽的潮流に大きく舵を切った“再出発”の意欲作である。

本作は、長年の盟友Berry Gordy率いるモータウン復帰第1弾アルバムとして制作され、プロデューサーには当時“ニュージャック・スウィング”の急先鋒だった若き才能Nile Rodgersが起用された。

70年代のディスコ・クイーン、80年代のアダルト・コンテンポラリー路線を経て、ここでRossは再び“ダンス・ミュージックの最前線”に立とうとした。

新たなリスナー層、特に若い世代を取り込むため、サウンド面ではGuyやBobby Brownらと同様のハードでエッジの効いたリズムと、デジタル処理を施したヴォーカルが特徴となっている。

しかし、このラジカルな音楽的変化は賛否を生み、アルバムはBillboardチャートでは振るわず、商業的には失敗と見なされた。

一方で、Diana Rossのキャリアにおける“変化を恐れぬ挑戦”として、後年において再評価されつつある作品でもある。

全曲レビュー

1. Workin’ Overtime

タイトル曲にして本作のリードシングル。

ゴリゴリのニュージャック・スウィング・ビートに、ヴォーカルのピッチ加工が施されるという当時としては大胆な演出。

“恋にも仕事にも全力”というテーマが、疲労と情熱のせめぎ合いとして描かれる。

Rossの新たな“声の質感”が印象的な一曲。

2. Say We Can

バウンシーなベースラインと、ポジティブなリリックが印象的なアーバン・ポップ。

「やれるって言ってよ、一緒にやっていこう」という、恋愛にもビジネスにも通じる“パートナーシップ”を歌う内容。

コーラスとシンセの掛け合いが軽快。

3. Take the Bitter with the Sweet

恋愛の現実を描いた知的なスロウ・ジャム。

「甘さと苦さ、どちらも一緒に飲み込むことが愛」と歌うRossの声には、人生経験がにじむ。

ストリングスを交えたR&Bらしい展開も魅力。

4. Bottom Line

強いビートと冷ややかなシンセが支配するクールなトラック。

「結局、あなたはどうしたいの?」という“答えを急かす”女性のリアルな苛立ちが刻まれる。

ソリッドなアレンジが緊張感を高めている。

5. This House

ミディアムテンポのアーバン・ソウル。

「この家=関係」を守るための戦いが、日常的な比喩を交えて歌われる。

抑制されたエモーションが、逆にリアルさを増す構成。

6. Paradise

本作の中では比較的クラシカルなソウルに近いトラック。

Rossのヴォーカルがナチュラルに展開され、人工的なプロダクションの中でひときわ温かく響く。

“逃避ではなく、日常の中にある楽園”を描いた佳曲。

7. Keep On (Dancin’)

シンプルなメッセージを力強く打ち出すクラブ・ナンバー。

反復される「Keep on dancing」が身体的な高揚を誘い、RossのヴォーカルはまるでDJのようにフロアを煽る。

ライヴ映えする一曲。

8. What Can One Person Do

社会派のテーマにアプローチした珍しい曲で、「一人にできることって何だろう?」という問いを投げかける。

ミニマルなビートとシリアスなトーンがアルバム内で異彩を放つ。

背景には環境問題や社会正義への意識も伺える。

9. Goin’ Through the Motions

機械的な毎日と、そこから抜け出したいという欲望を描いたナンバー。

「ただ繰り返すだけの生活」に疑問を投げかけるリリックが、Diana Ross自身の葛藤とも重なる。

ニュージャック的なビートと共に“無機質な焦燥”を見事に表現。

10. We Stand Together

アルバムを締めくくる希望のバラード。

「結局のところ、団結が力なのよ」と歌うRossの言葉に、キャリアを重ねた者としての実感がにじむ。

エレクトロサウンドにアコースティックな温かみが加わり、全体を優しく包むフィナーレ。

総評

『Workin’ Overtime』は、Diana Rossが音楽の“時代性”と真剣に向き合い、自らのサウンドとイメージを刷新しようと試みた最も急進的なアルバムである。

しかし、彼女の伝統的なファン層にとっては、ヴォーカル加工や強烈なビートが“らしくない”と感じられたことも事実だ。

とはいえ、これは決して“迷走”ではない。

ニュージャック・スウィングという当時の最先端スタイルをDiana Rossが取り込み、“レジェンドであり続けるために変わり続ける”という覚悟を形にした証でもある。

特に「Eaten Alive」や「Swept Away」以降の作品を追ってきたリスナーにとっては、このアルバムこそが彼女の**最もリアルな“闘いの記録”**なのだと感じられるかもしれない。

Rossはこの後、1991年の『The Force Behind the Power』で再びバラード中心の大衆路線へと舵を戻す。

ゆえに本作は、彼女のキャリアにおける“孤高の挑戦”として、特異な輝きを放ち続けている。

おすすめアルバム(5枚)

- 『Don’t Be Cruel』 / Bobby Brown(1988)

ニュージャック・スウィングの金字塔的作品。本作の音楽的文脈を理解するには欠かせない。 - 『Rhythm Nation 1814』 / Janet Jackson(1989)

社会的メッセージとダンスビートの融合という点で、本作と精神的に共鳴する。 - 『Like a Prayer』 / Madonna(1989)

ポップアイコンが自己改革と葛藤を音に込めた、同年の重要作。 - 『I’m Your Baby Tonight』 / Whitney Houston(1990)

ダンス路線への接近とヴォーカルの進化が、Rossのこの時期と重なる。 - 『Bigger and Deffer』 / LL Cool J(1987)

ヒップホップとR&Bの融合という点で、ニュージャック文脈を語るうえでの必須リファレンス。

ビジュアルとアートワーク

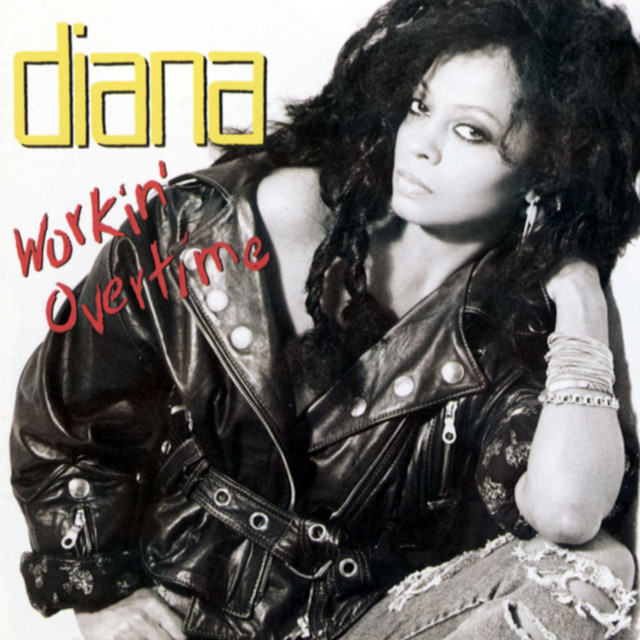

『Workin’ Overtime』のジャケットでは、スーツに身を包み力強いポーズを取るDiana Rossが、モノクロとネオンカラーのコントラストで描かれている。

このビジュアルは、80年代末期の“女性のプロフェッショナル像”を体現しつつ、サウンド同様に「働く/踊る/闘う」女性像を強く打ち出している。

このアルバムは、すべてを自動化し、分業し、消費していく時代のなかで、あえて“働きすぎる”ことの意味を問いかけるような、Diana Rossなりの社会的声明でもあったのかもしれない。

コメント