1. 歌詞の概要

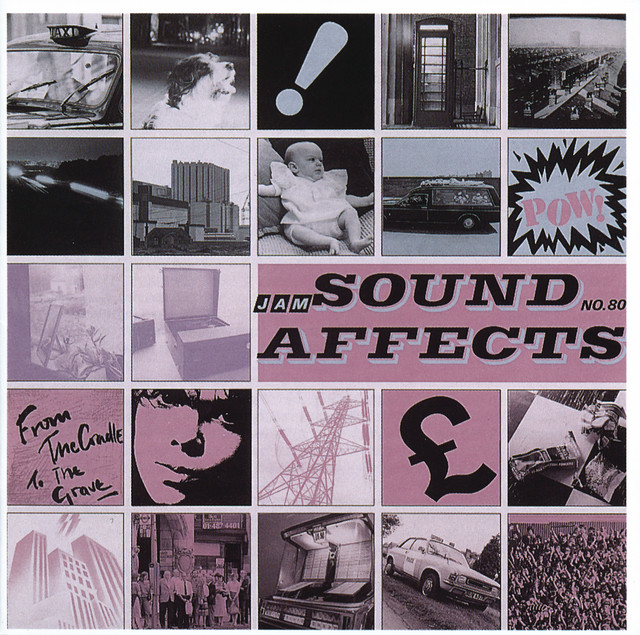

「That’s Entertainment」は、The Jamが1980年にリリースした、バンドを代表するバラード調の社会派ソングである。公式にはアルバム『Sound Affects』の収録曲として発表され、シングルとしては発売されなかったにもかかわらず、後に輸入盤がUKチャート入りし、異例のヒットとなった。アコースティックギターを基調にしたシンプルなアレンジと、淡々と語られるようなヴォーカルが印象的なこの曲は、英国の労働者階級の日常をスケッチのように描き出す、まさに“都市の詩”である。

歌詞では、イギリスの都市生活のささやかな情景や、時に陰鬱な現実が、一見感情の抑揚を排した言葉で綴られる。“煙草の火がカーペットを焦がす”、“酔っぱらいの喧嘩”、“テレビの音”、“泣く赤ん坊”——これら一つ一つはありふれた“生活の音”でありながら、詩として並べられたとき、そこには不思議な美しさと憂鬱、そしてアイロニーが立ち上がる。

タイトルの「That’s Entertainment(これが娯楽か)」というフレーズは、シニカルな皮肉として機能している。娯楽と呼ばれるものが、実際には退屈で暴力的で虚無的な日常の中に埋もれているという現実に対して、ポール・ウェラーは静かに問いかけている。だからこそ、この曲は“風刺”でありながら“祈り”のようでもある。

2. 歌詞のバックグラウンド

この楽曲は、ポール・ウェラーが泥酔状態で帰宅したある夜、自宅の寝室でわずか10分ほどで書き上げたと語られている。そのインスピレーションの源は、自身が育ったロンドン南部のサバービア(郊外)に根ざした日常生活だった。ウェラーは、イギリス労働者階級が過ごす普通の一日こそが、本当の意味での“イングランドのリアル”だと考え、それを飾り気のない言葉で切り取ることに挑戦した。

「That’s Entertainment」はアルバム『Sound Affects』に収録されるが、シングル化されることなく輸入盤のみが販売され、イギリス国内で大きなプロモーションも行われなかったにもかかわらず、UKチャートで21位を記録する。これは、ラジオやTVの支援ではなく、ファンの共感と支持によって自然発生的に人気を集めた証であり、バンドとリスナーの深い結びつきを象徴するエピソードとなった。

またこの曲の詩的手法は、パンク以後のロックにおける“日常の叙事詩”として高く評価されており、後のブリットポップやインディー・ロックにも多大な影響を与えた。特に、BlurやArctic Monkeysのようなバンドが描く“生活のリアル”は、本曲の系譜に連なるものである。

3. 歌詞の抜粋と和訳

以下に「That’s Entertainment」の印象的な一節を抜粋し、日本語訳を添えて紹介する。

A police car and a screaming siren / Pneumatic drill and ripped-up concrete

パトカーとサイレンの叫び/削られたアスファルトと騒音A baby wailing, a stray dog howling / The screech of brakes and lamplights blinking

泣き叫ぶ赤ん坊、遠吠えする野良犬/ブレーキ音とチカチカする街灯That’s entertainment, that’s entertainment

これが“娯楽”——これが俺たちのエンターテインメントかDays of speed and slow time Mondays / Pissing down with rain on a boring Wednesday

スピードで過ぎる日々と遅く感じる月曜日/うんざりする水曜の雨Watching the news and not eating your tea / A freezing cold flat, and damp on the walls

ニュースを見ながら夕食も取らず/冷えきったアパートの、湿った壁

引用元:Genius Lyrics – That’s Entertainment

4. 歌詞の考察

「That’s Entertainment」の歌詞は、ロンドン郊外に生きる市井の人々の暮らしを詩的に切り取ることで、イギリス社会の“無意識のリアリズム”を可視化している。そこに描かれるのは、決して“非日常”でも“ドラマ”でもない。むしろ、ニュースと雨と安アパートといった“退屈で息苦しい日々”であり、それを皮肉にも“娯楽”と呼ぶことで、日常がいかに鈍重で、しかし否応なく続いていくものであるかを浮き彫りにする。

ウェラーの描写は冷淡にも見えるが、決して情を欠いてはいない。むしろ、感情を抑えた言葉の中に、怒りや諦め、共感や哀しみといった多様な感情が滲み出ている。ブレーキ音、街灯、野良犬といった“都市のサウンドスケープ”を織り交ぜながら、彼は“都市という現実”そのものをポエムとして差し出しているのだ。

繰り返される「That’s Entertainment」は、シニカルな笑いであると同時に、そこにしかない“美しさ”への愛着とも取れる。この曲が多くのイギリス人にとって心の歌として響くのは、その二重性にある。現実は退屈で、救いがなくて、毎日は繰り返しだ。でも、それでも“生きている”ことの意味を、音楽は静かに照らしてくれる——そんな静かな肯定が、この歌の根底に流れている。

※歌詞引用元:Genius Lyrics – That’s Entertainment

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- Waterloo Sunset by The Kinks

ロンドンの風景を叙情的に描いた名曲。市井の人々の静かな時間を映す視点が共通。 - Common People by Pulp

労働者階級の日常と階級社会への皮肉を鋭く描くブリットポップの代表曲。 - The Universal by Blur

ロンドン郊外の憂鬱と希望を詩的に表現した90年代の社会派ソング。 - This Is England by The Clash

荒廃したイギリスの現実とそこで生きる者たちの姿を描いた重厚な一曲。

6. 日常の静寂と皮肉が宿る、英国的ポエトリー

「That’s Entertainment」は、爆発的な怒りや高揚ではなく、静かに滲み出る皮肉と哀しみ、そして風景のなかにある詩情を描くことで、“反抗の美学”を新しい形で提示した。この曲には、怒声もギターの炸裂もない。しかし、そこには“無関心ではいられない現実”がある。

ポール・ウェラーの視点は冷静だが、決して傍観者ではない。彼は、この日常のなかにいる者として、“これが僕たちのエンターテインメントか”と呟きながら、その一日一日を見つめている。そこには嘲笑もあるが、同時に静かな祈りもある。救いはないかもしれないが、見ること、書くこと、歌うことが“生きること”につながっている——そんな微かな希望が、この詩的なバラードには込められている。

だからこそ、「That’s Entertainment」は、誰もが経験する“ありふれた日常”の中に、“忘れてはいけない詩”を刻んだ、永遠のロック・ソングなのである。

コメント