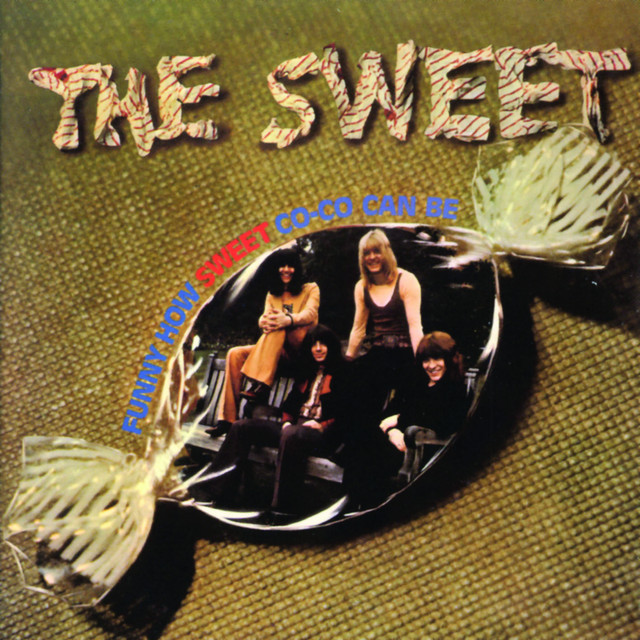

発売日: 1971年11月

ジャンル: グラム・ポップ、バブルガム・ポップ、ロックンロール

概要

『Funny How Sweet Co-Co Can Be』は、イギリスのグラム・ロックバンド Sweet(当時は“ザ・スウィート”名義)が1971年にリリースしたデビュー・アルバムであり、のちに“グラム・ロックの代名詞”として世界的な人気を博す彼らの初期像を知るうえで欠かせない一枚である。

プロデュースはニッキー・チンとマイク・チャップマンの“チャップマン=チン”コンビ。

当時の英ポップシーンで数々のヒットを飛ばしていたこの名タッグによる楽曲提供とプロデュースが、バンドの音楽性を大きく方向づけている。

この時点でのSweetは、まだ自作自演のロックバンドというよりも、アイドル的要素を含んだ“歌うポップグループ”に近い存在であり、本作もバブルガム・ポップ色が色濃く反映されている。

しかしながら、その中にはのちのハード・グラム・ロック時代へとつながる要素も確かに存在し、ブライアン・コノリーのキャッチーなヴォーカル、アンディ・スコットのギター、そしてミック・タッカーのドラミングといった、演奏力の高さも垣間見える。

『Funny How Sweet Co-Co Can Be』は、甘くキラキラとしたポップの中に、のちの荒々しさと反逆の種が隠された、“スウィート以前のスウィート”を記録した興味深い作品である。

全曲レビュー

1. Co-Co

チャップマン=チンによるポップでトロピカルなサウンドが特徴の代表曲。

“ココ”という女性をテーマにした恋の歌だが、どこか作り物めいた甘さが逆に魅力となっている。

のちのグラム・スタイルとは一線を画す、バブルガム・ポップの典型。

2. Chop Chop

軽快なリズムとコミカルなコーラスが楽しい楽曲。

歌詞の内容はほぼナンセンスに近く、当時のティーン層を意識したアイドル・ポップとして機能している。

サウンド的には後のSweetと異なるが、パフォーマンス性はすでに芽生えている。

3. Reflections

ダイアナ・ロス&シュープリームスによるモータウン・クラシックのカバー。

意外性のある選曲だが、Sweetのコーラス力とポップ・センスがよく活かされており、元曲へのリスペクトも感じられる。

4. Honeysuckle Love

甘さと切なさが交差する、1960年代ポップの残り香をまとった楽曲。

ホーンの使い方とコーラスの重ね方がオールディーズ風で、どこかノスタルジックな雰囲気を醸し出している。

5. Santa Monica Sunshine

カリフォルニアの陽気な日差しを思わせるような、サーフポップ的な一曲。

英国バンドでありながら“アメリカナイズされた幸福感”を描こうとする姿勢が、当時の英ポップシーンの流行と一致している。

6. Daydream

ラヴィン・スプーンフルの名曲をカバー。

オリジナルに忠実でありつつも、ヴォーカルにやや艶やかさが加わり、Sweet流のスタイルが感じられる。

本作のカバー曲群の中でも完成度が高い。

7. Funny Funny

彼らの出世作にして、本作の象徴ともいえる代表曲。

シンプルなリズムとキャッチーなメロディ、そしてコーラスの工夫が光る一曲。

「Funny Funny How Sweet Co-Co Can Be」という歌詞が、アルバムタイトルにも繋がる。

8. Tom Tom Turnaround

ドラマティックなメロディ展開を持つミディアム・テンポの楽曲。

恋の終わりと再出発を描く歌詞と、ややメランコリックなアレンジが異色の存在感を放っている。

のちの「Fox on the Run」的な陰りのあるポップ感に通じる部分もある。

9. Jeanie

優しく繊細なバラード調ナンバー。

ティーン・アイドルらしい純愛ソングだが、ブライアン・コノリーの感情表現に説得力がある。

演奏も抑制されており、メロディの美しさが際立つ。

10. Alexander Graham Bell

電話発明者の名前をテーマにしたユニークな一曲。

タイトルの意外性とは裏腹に、内容は恋愛とテクノロジーを結びつけたようなポップ・ファンタジー。

軽やかなノベルティ・ポップとして楽しめる。

11. Spotlight

よりロック色が強いアプローチで、ギターとドラムの存在感が前に出ている。

グラム以前のSweetが、徐々に“演奏するバンド”へと脱皮していく兆しが感じられるトラック。

12. Done Me Wrong Alright

本作のラストを飾る中で、最もハードなロック・ナンバー。

ブギーとグラムの中間のような質感で、バンドの本来のポテンシャルが見える。

のちの“真のSweet”への橋渡し的な楽曲であり、必聴である。

総評

『Funny How Sweet Co-Co Can Be』は、Sweetがグラム・ロックの頂点に上り詰める以前の“ポップ・グループ期”を切り取った記録であり、その意味ではやや過小評価されがちな作品である。

たしかにロック的な迫力やメンバー主体のソングライティングはまだ発展途上だが、それを補って余りあるメロディの強さとパフォーマンス性が備わっており、なによりチャップマン=チンによる職人的な楽曲作りが光っている。

本作の“甘さ”は単なるキッズ向けの演出ではなく、その中に隠された毒や野心、そして時折顔を覗かせる“演奏するロックバンド”としての片鱗が、後年の激しいスタイルへと繋がっていく。

甘さと皮肉、カラフルさとシニカルさ、アイドル性とロック魂――それらがまだ未分化のまま混ざり合うこのアルバムは、まさに“カラフルな萌芽期”そのもの。

そしてその混沌こそが、Sweetというバンドの出発点であり、最大の魅力なのである。

おすすめアルバム(5枚)

- Mud – Mud Rock (1974)

グラム・ポップとロカビリーの融合、Sweetと同じくキャッチーで演奏力がある。 - Bay City Rollers – Rollin’ (1974)

アイドル性とポップ・ロックの中間にあるスタイルが共通。 - Gary Glitter – Glitter (1972)

チャップマン=チンのプロデュースによるグラム・ポップの代表格。 - T. Rex – Electric Warrior (1971)

Sweetよりロック寄りだが、グラム・スピリットと美意識に通じるものがある。 - Hello – Keeps Us Off the Streets (1976)

ポップなメロディとロックの骨格が交差するグラム・ロック作品として注目。

コメント