発売日: 1975年9月12日

ジャンル: プログレッシブ・ロック、アート・ロック

概要

『Wish You Were Here』は、ピンク・フロイドが1975年に発表した9作目のスタジオ・アルバムであり、

その芸術性と感情的深度において『The Dark Side of the Moon』(1973)と並び称される傑作である。

本作は、シド・バレットへの追悼と音楽産業への幻滅という二重の主題を抱えた作品だ。

前作『The Dark Side of the Moon』で世界的成功を収めたバンドは、

栄光の裏で創作疲労と精神的空洞を抱えていた。

そうした中で、彼らは「不在」「喪失」「共感」という普遍的な感情を音楽として具現化した。

アルバムの構成は極めて緻密で、

全体を通じて組曲「Shine On You Crazy Diamond」が前後に分割され、

その間に3曲(“Welcome to the Machine”“Have a Cigar”“Wish You Were Here”)が配置されている。

構造的には、不在の中心を囲むように音楽が展開する。

これは、姿を消したバレットという“欠落”を象徴的に描く構成なのだ。

音響的にも、アナログ・シンセサイザー、スライド・ギター、リヴァーブ処理を駆使した空間設計が卓越しており、

その広がりは聴き手の記憶と感情を直接震わせる。

『Wish You Were Here』は、ピンク・フロイドが人間的感情を“構築音響”の中で表現するという、

まさに芸術と人間の均衡点に立ったアルバムである。

全曲レビュー

1曲目:Shine On You Crazy Diamond (Parts I–V)

アルバムの幕開けを飾る、約13分におよぶ荘厳な組曲。

ゆっくりと立ち上がるシンセサイザーのドローン、ギルモアのギターが鳴らす4音のモチーフ。

それはまるで霧の中から“記憶”そのものが姿を現すようだ。

歌詞は、かつてのメンバーであり失踪したシド・バレットに捧げられている。

“Shine on you crazy diamond”というフレーズは、彼への賛美であり、祈りでもある。

バレットの狂気を「壊れた心」としてではなく、「輝き続けた魂」として描く詩情は、

ウォーターズの筆致の中でも最も優しく、痛ましい。

音楽的にも、ギルモアのスライド・ギターとリック・ライトのシンセが溶け合い、

“時間が止まる”ような音の静寂を創り出す。

すべてが完璧に配置された、ピンク・フロイドの叙事詩の幕開けである。

2曲目:Welcome to the Machine

冷たい電子音が支配する、機械文明への批判曲。

機械の心臓のように脈打つシンセと、不穏なノイズが未来的な恐怖を呼び起こす。

“Welcome, my son, welcome to the machine”というフレーズが繰り返され、

音楽産業=資本主義社会のシステムに組み込まれる若者の宿命を描く。

ウォーターズはこの曲で、人間が“システムの歯車”になることへの嫌悪を露わにした。

それは同時に、ピンク・フロイド自身が巨大産業に飲み込まれていく自画像でもある。

冷徹な音響処理の中に、彼ら自身の“無力な叫び”が響いている。

3曲目:Have a Cigar

豪華なロックサウンドとシニカルな歌詞が際立つ風刺的ナンバー。

ゲスト・ヴォーカルとしてロイ・ハーパーが歌っており、その皮肉なトーンが作品に深みを与えている。

歌詞は、音楽業界の幹部たちがアーティストを「商品」として扱う様子を痛烈に風刺しており、

“What did we tell you? It’s all for fame and money.”というセリフが象徴的だ。

ギルモアとウォーターズの間で緊張関係が高まっていた時期でもあり、

その張り詰めた空気が曲にリアリティを与えている。

皮肉にも、バンドが最も成功していた瞬間に最も深い幻滅を歌っている。

4曲目:Wish You Were Here

アルバムの中心に位置するタイトル曲。

アコースティック・ギターのイントロは、ラジオを通したようなノイズ処理で始まり、

現実と夢、距離と記憶の境界を曖昧にする。

“Wish you were here”――「君がここにいてくれたら」という言葉は、

バレットに向けたものでもあり、同時に人間同士の共感への希求として普遍化されている。

歌詞の中では、“Heaven and Hell”“cold comfort for change”といった対比が続き、

世界の不条理の中でも、なお“人と繋がる”という希望を残す。

ギルモアの歌声は柔らかくも切実で、

そのメロディの美しさはピンク・フロイドの全キャリアの中でも屈指である。

この曲こそ、“喪失の中の救い”を象徴する名曲だ。

5曲目:Shine On You Crazy Diamond (Parts VI–IX)

再び組曲の後半部が現れ、アルバムは静かに円環を閉じる。

前半の回想が、より深い哀しみとともに再演され、

ライトのシンセが水面の反射のように揺らめく。

ギルモアのスライド・ギターがゆっくりと溶けていく終盤、

“君がいない世界”が永遠に続くかのような余韻が残る。

音は消えても、祈りは消えない。

『Wish You Were Here』は、音楽としてのレクイエムであり、同時に再生の記録でもある。

総評

『Wish You Were Here』は、ピンク・フロイドが人間的な哀しみと音響的完成度を両立させた作品である。

『The Dark Side of the Moon』が“人間の普遍的苦悩”を哲学的に描いたのに対し、

本作は“喪失と共感”という個人的感情を中心に据えている。

音楽的には、ギルモアとライトの叙情的旋律、ウォーターズの内省的な詩、

メイスンの緻密なリズムワークが理想的な均衡を保ち、

バンドがひとつの有機体として機能している最後の瞬間でもある。

“シド・バレットの幻影”は本作全体を覆い、

同時にバンド自身のアイデンティティの問い直しを促している。

創造と狂気、成功と孤独、友情と断絶――

そのすべてが静かな火のように燃えている。

制作現場では、精神的に疲弊していたメンバーたちが録音中に突然スタジオへ現れたバレット本人に遭遇するという、

象徴的な出来事が起きた。

彼は髪を剃り、体型も変わり果てており、誰も最初は気づかなかったという。

その瞬間、彼らの目に見えたのは、“かつての自分たちの未来”だったのかもしれない。

『Wish You Were Here』は、ピンク・フロイドの音楽的頂点であると同時に、

“喪失を受け入れる勇気”を描いた哲学的作品である。

音響の美しさ、構成の精密さ、そして心の温度――そのすべてが完璧なバランスで融合している。

おすすめアルバム(5枚)

- The Dark Side of the Moon / Pink Floyd

前作。人間の内面を音響的に探求した金字塔。 - Animals / Pink Floyd

本作に続く社会批判的作品。感情の激情がここで再燃する。 - Meddle / Pink Floyd

“Echoes”により本作の音響設計の基盤を築いた前段階。 - The Wall / Pink Floyd

ウォーターズ主導による孤立と崩壊の叙事詩。『Wish You Were Here』の影を引き継ぐ。 - Late for the Sky / Jackson Browne

同時代的に“喪失と時間”をテーマにした内省的ロックの好対照。

制作の裏側

録音はロンドンのアビイ・ロード・スタジオで行われ、

エンジニアのブライアン・ハンフリーズが音響構築の中核を担った。

ギルモアはスライド・ギターとアコースティックの融合に重点を置き、

ライトはアープ・シンセサイザーで広大な空間を作り出した。

ウォーターズは全体のテーマを構想し、詩的・概念的な方向を導いた。

彼らは、“技術と感情の均衡”を重視し、

プロダクションの精度を極限まで高めると同時に、演奏には即興的な呼吸を残している。

そのため、スタジオ録音でありながら“生きている音楽”としての躍動を失っていない。

歌詞の深読みと文化的背景

1970年代半ば、イギリスは経済停滞と文化的倦怠に覆われていた。

ヒッピー理想は崩壊し、ロックは巨大産業となりつつあった。

その中でピンク・フロイドは、自らの成功が“バベルの塔”のように感じられたのだ。

“Welcome to the Machine”と“Have a Cigar”は、その産業構造への告発であり、

“Wish You Were Here”と“Shine On You Crazy Diamond”は、人間的な共感の再確認である。

すなわち、社会と個人の対立を越えた「心の回復」がこのアルバムの主題なのだ。

このテーマは今なお有効である。

機械的な社会の中で失われる“共感”を、音楽が再び取り戻す。

『Wish You Were Here』は、その普遍的な祈りの形なのだ。

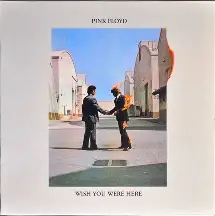

ビジュアルとアートワーク

ヒプノシスによるアートワークは、「握手する二人のうち片方が炎に包まれる」という強烈なイメージで知られる。

これは“裏切り”や“誠実さの喪失”を象徴し、同時に真実の関係を求める願いでもある。

炎の男は、文字通り“燃え尽きたアーティスト”=シド・バレットを象徴しているとも解釈できる。

さらにアルバム全体を覆う「不在(absence)」のモチーフ――

ジャケットの空虚、スタジオの無人の空間、そして音の間(ま)。

それらはすべて“いないこと”の存在感を際立たせる設計だ。

『Wish You Were Here』とは、“いない誰か”を想いながら、“ここにいる自分”を確かめるための音楽である。

その静けさは、今もなお、聴く者の心に炎のように灯り続けている。

コメント