1. 歌詞の概要

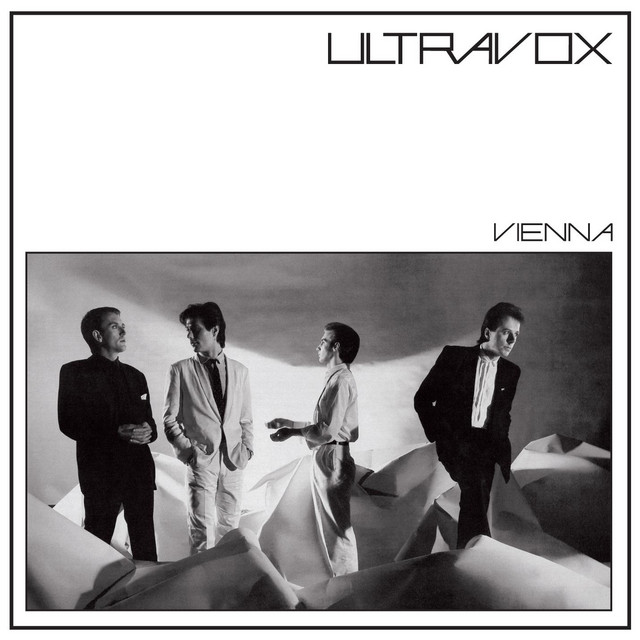

Ultravoxの「Vienna(ウィーン)」は、1980年にリリースされた彼らの代表作であり、ニュー・ウェイヴとシンセ・ポップの美学を象徴する楽曲のひとつとして、今なお高く評価され続けている。イギリスでのリリースは1981年1月で、シングルは全英チャートで4週連続2位を記録し、バンドにとって初の大ヒット曲となった。

この楽曲の歌詞は、そのタイトルが示す通り、オーストリアの首都ウィーンを舞台にした情緒的で内省的なラブストーリーを描いている。ただし、実際に具体的な出来事や場所が描写されるのではなく、むしろ“ウィーン”という都市名が持つロマンティックで耽美的な響きを借りて、過ぎ去った恋、もしくは一夜限りの愛の儚さを象徴的に語る手法が用いられている。

物語の語り手は、かつての恋人との思い出を追想しながらも、それが現実ではなく幻想、もしくは夢のように遠ざかっていく様を静かに、しかし痛烈に描写する。豪奢なストリングスとシンセサイザーによって演出されるドラマチックな音像は、まさに“ロマンスの幻影”と呼ぶにふさわしい舞台を作り出している。

2. 歌詞のバックグラウンド

Ultravoxは、1970年代後半から活動していたバンドで、初期にはジョン・フォックス(John Foxx)がボーカルを務めていたが、1980年にミッジ・ユーロ(Midge Ure)が加入し、サウンドも大きく方向転換する。アルバム『Vienna』は、その新体制での最初の作品であり、クラシカルでシンフォニックな要素を取り入れた「Vienna」はその象徴的存在である。

制作当初、レコード会社はこの曲をシングルとして出すことに否定的だった。というのも、当時のポップ市場において、6分近いバラードは異質であり、ヒット曲の定石から大きく外れていたからである。しかし、バンドの強い希望とBBCのラジオ番組でのオンエアが功を奏し、結果的に大ヒットを記録。Ultravoxをニュー・ウェイヴの最前線へと押し上げる決定打となった。

また、曲中における“ウィーン”は実在の都市というよりも、精神的・感情的な風景として描かれており、戦後ヨーロッパのモダンでありながらも衰退した美意識、あるいは映画『第三の男』の舞台となった陰影の深い街としての象徴性が感じられる。

3. 歌詞の抜粋と和訳

以下に、楽曲「Vienna」の印象的なフレーズを抜粋し、日本語訳とともに紹介する。

This means nothing to me

これは僕には何の意味もない

Oh, Vienna

ああ、ウィーンThe music is weaving

音楽が織りなすその旋律の中で

Haunting notes, pizzicato strings

心に残る旋律、ピチカートの弦の響き

The rhythm is calling

リズムが僕を呼び寄せてくる

Alone in the night as the daylight brings

夜の中でひとり、夜明けが訪れるたびに

出典:Genius – Ultravox “Vienna”

4. 歌詞の考察

「Vienna」の歌詞は、過去に交わされた恋や刹那的な出会い、あるいは夢のような時間への郷愁を描きながらも、同時にそれらを“虚構”であると断じる距離感が特徴的である。特に「This means nothing to me(これは何の意味もない)」というフレーズは、感情を切り捨てるかのように見えて、実はそれができないもどかしさや痛みを反語的に表現している。

“ウィーン”はその舞台装置として機能し、観光的な都市ではなく、“耽美の象徴”としての意味合いを帯びている。ウィーンはかつてヨーロッパの文化の中心地であり、音楽と芸術の都だったが、それと同時に帝国の終焉や陰影をも内包する都市でもある。Ultravoxは、その“失われた美”の象徴としてのウィーンを借景に、かつての恋や自己の感情を投影している。

歌詞中に登場する「pizzicato strings(ピチカートの弦)」や「haunting notes(耳に残る旋律)」といった表現は、感情ではなく“感覚”で恋を記憶しているような印象を与える。記憶は美しく、儚く、しかしどこか遠く非現実的で、それゆえに心を締め付ける。

この曲はまた、感情の爆発ではなく、感情を抑制することでむしろその痛みを強調している。ボーカルは抑え気味で、演奏も決して過剰ではない。だが、その内に秘めたドラマは計り知れず、聴く者の想像力と感受性によって無限に拡張される余白がある。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- Fade to Grey by Visage

耽美的でヨーロッパ的な美意識を背景に持つシンセ・ポップ。Ultravoxのメンバーが関わっている。 - Bizarre Love Triangle by New Order

感情の矛盾と恋の葛藤を、美しいエレクトロサウンドで包み込む一曲。 - Underpass by John Foxx

Ultravox初期のフロントマンによるソロ作。無機質ながらも内面をえぐるエレクトロニック・ミュージック。 - The Chauffeur by Duran Duran

視覚的で幻想的なイメージを音で描く、ニュー・ロマンティックの名作。 -

Souvenir by Orchestral Manoeuvres in the Dark(OMD)

過去への郷愁を静かに映し出すメロディと、繊細なエレクトロ・サウンドが美しい。

6. 儚さと耽美が交差する「ニュー・ウェイヴの結晶」

「Vienna」は、1980年代初頭のニュー・ウェイヴ/シンセ・ポップというジャンルの中において、突出した“芸術性”と“叙情性”を備えた作品である。エレクトロニックな音作りとクラシカルな構成の融合は、それまでのロックやポップの枠組みを超え、“音楽を通じて視覚や感覚に訴える”という新しい表現スタイルを切り拓いた。

当時の英国ではパンクの反動として“ロマンティシズム”が台頭しており、その潮流の中でUltravoxは耽美的な美学を押し広げた。彼らの音楽は、ただ流行を追ったものではなく、内面の感情や都市の記憶を音で再構成する試みだった。そして「Vienna」はその結晶であり、今なお色褪せない、孤高のバラードとして音楽史に刻まれている。

この曲は、“すでに失われたもの”を美として捉え、それを音楽で再構築しようとする試みである。その儚さが、むしろ人の心に深く残るのだ。「ウィーン」という地名が持つ響きとともに、この曲は、かつて存在した、そして今もどこかにあるかもしれない“美しき幻”を永遠に語り続けている。

コメント