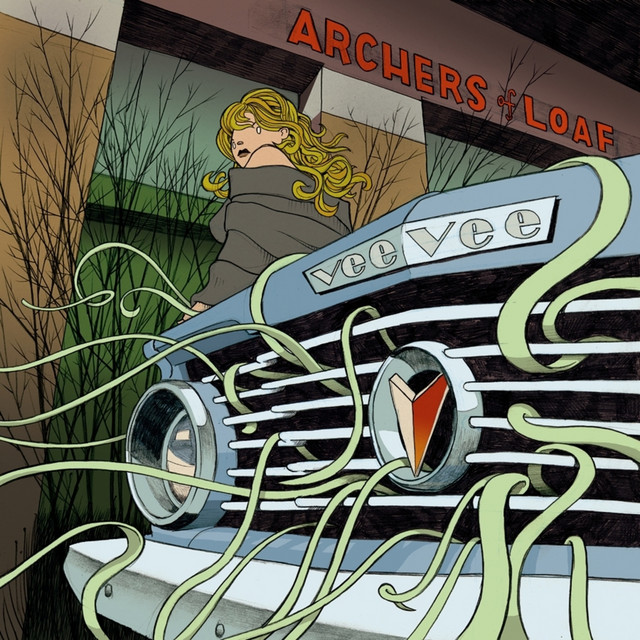

発売日: 1995年3月6日

ジャンル: インディー・ロック、ローファイ、オルタナティブ・ロック

概要

『Vee Vee』は、Archers of Loafが1995年に発表した2作目のスタジオ・アルバムであり、荒削りな初期衝動を内省と構築美へと昇華させた作品である。

1993年のデビュー作『Icky Mettle』で鮮烈な印象を残した彼らは、インディー・ロックシーンの期待を背負いながらこの作品に臨んだ。

本作では、プロダクションの質が一段と向上しつつも、彼ら特有の不協和と歪み、そして皮肉とユーモアが健在である。

録音はエンジニアのBob Weston(Shellacのメンバーでもある)が担当。

生々しいミキシングとダイナミックな音像によって、バンドの強度を最大限に引き出している。

当時、グランジブームの終焉とポストグランジの台頭という時代の移行期において、Archers of Loafは主流に迎合することなく、自らのインディー精神を押し通した。

その姿勢は、90年代半ばのカレッジ・ラジオやオルタナティブ層から熱烈な支持を得た。

また、エリック・バックマンの歌詞はより物語的・詩的になり、ただの怒りや混沌を超えて、個人の視点から社会や人間関係を見つめ直すような深みを帯びている。

『Vee Vee』は、単なる続編ではなく、バンドとしての成熟を強く印象づける一枚なのである。

全曲レビュー

1. Step into the Light

静かなイントロから始まり、次第にテンションを上げていくオープニング。

「光の中へ踏み出す」という比喩は、過去からの脱却と希望の萌芽を象徴している。

2. Harnessed in Slums

本作の代表曲。

「貧困街に縛られて」という直接的なタイトルと、憤りを含んだリフレインが印象的。

社会的抑圧とそれに対する皮肉を込めた歌詞が、当時の若者の鬱屈した感情を代弁していた。

複雑なギターの絡みが曲の緊張感を高める。

3. Nevermind the Enemy

パンキッシュなテンポで突き進む攻撃的な1曲。

敵対者との距離感や、対立そのものへの虚無感が描かれている。

どこかThe Fall的な諦観も漂う。

4. Greatest of All Time

曲名は皮肉の塊のように響く。

内容は自己評価と他者からの視線のズレについての考察。

淡々と繰り返されるリフと、断片的な語り口が印象に残る。

5. Underdogs of Nipomo

Nipomo(カリフォルニア州の小さな町)を舞台にした寓話的な一曲。

社会の片隅で生きる者たちの強さと諦念を、軽快なリズムに乗せて描いている。

6. Floating Friends

幻想的な雰囲気を持つ異色作。

「浮かぶ友人たち」という表現は、過去の関係性の喪失や、実体を伴わないつながりを示唆しているようでもある。

7. 1985

過去へのノスタルジーと、その記憶への批評が入り混じる曲。

80年代文化に対する距離感がテーマとなっており、懐かしさと皮肉が交錯する。

8. Fabricoh

ギターリフの切れ味が抜群な一曲。

“Fabricoh”という架空の企業名のような単語が繰り返され、資本主義や消費社会への風刺とも解釈できる。

サビの爆発力はライブでも定番。

9. Nostalgia

タイトルどおり、回顧的な情緒に満ちたミドルテンポの曲。

だがそこには単なる懐古ではなく、過去を過剰に美化することへの警鐘も込められている。

10. Let the Loser Melt

敗北者を溶かしてしまえ、という攻撃的な表現がタイトルに使われている。

だが実際の歌詞はむしろ敗者の視点に立ち、その存在を肯定するようなトーンも感じられる。

11. Death in the Park

都市生活の喧騒と無常を描くような詩的内容。

ギターのフレーズが緩やかに重なりながら、しだいにテンションが高まっていく構成が秀逸。

12. The Worst Has Yet to Come

“最悪はこれから”という直球のペシミズム。

だが、それを言い放つことで逆に生き延びるためのユーモアを獲得しているようにも思える。

13. Underachievers March and Fight Song

エンディングは、敗北者=Underachieversのための行進曲であり戦闘歌。

「成功しない者たちにも声がある」というメッセージが込められ、アルバム全体のテーマを総括するような役割を果たす。

総評

『Vee Vee』は、インディー・ロックが「ジャンル」ではなく「態度」だった時代の精神を濃縮したような作品である。

サウンド面では『Icky Mettle』よりも厚みとダイナミズムが加わり、アレンジや録音の面でもより洗練されている。

しかしその一方で、バンドの本質である衝動性や諧謔精神はまったく失われていない。

全体を通して「社会の隅で生きる者たち」への視線が通底しており、それはただの同情や美化ではなく、自嘲や共犯意識を伴ったリアリズムとして描かれている。

敗者たちへの鎮魂歌であると同時に、それでも音を鳴らし続ける者たちの決意表明なのだ。

リスナーはこのアルバムを通じて、たとえ負け戦であっても、それに意味を見出すことの価値を感じ取るだろう。

荒々しくも誠実な、90年代インディーの記録として燦然と輝く一枚である。

おすすめアルバム

- Guided by Voices / Alien Lanes

ローファイ美学を突き詰めた構成の妙。Archers of Loafと共振するDIYスピリット。 - Sebadoh / Harmacy

混乱と感情のダイレクトな表現が共通するインディー・ロックの傑作。 - Superchunk / Here’s Where the Strings Come In

同時代、同郷のバンドによるメロディックかつアグレッシブなロック。 - Polvo / Today’s Active Lifestyles

複雑な構造を持ちつつも、ギター・ロックとしての骨太さを保つ作品。 -

The Wrens / Secaucus

インディーながらも大仰でエモーショナルな表現を模索する姿勢が重なる。

歌詞の深読みと文化的背景

『Vee Vee』における歌詞は、社会の片隅で生きる人々の目線を通じて、アメリカ的成功モデルへの冷笑を投げかけている。

とりわけ「Harnessed in Slums」や「Underachievers March and Fight Song」では、“敗北者”や“脱落者”がただの被害者ではなく、むしろ新たな価値観を構築する存在として描かれている。

これは90年代中盤のポスト・グランジ以降、音楽が再び政治性や社会性を帯び始めた時期の空気とも一致する。

また、インディー・ロックというジャンル自体が、商業主義から距離を取るというスタンスを取っていたことも背景にある。

歌詞に見られる寓話的な人物や地名の使用(Nipomoなど)も、具体性をぼかすことでより普遍的なテーマを浮かび上がらせる手法となっている。

このアルバムに込められた社会的メッセージは、今なお鋭さを失っていないのだ。

コメント