1. 歌詞の概要

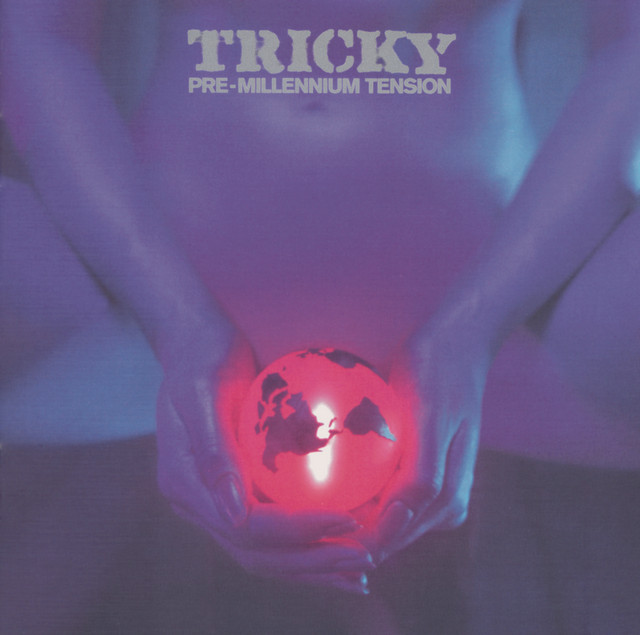

「Tricky Kid」は、Trickyが1996年に発表したセカンド・アルバム『Pre-Millennium Tension』に収録された楽曲であり、そのタイトルが示す通り、アーティスト自身のアイデンティティと反抗心、そしてメディアやリスナーとの緊張関係を直接的かつ皮肉たっぷりに描いた一曲である。このトラックは、デビュー作『Maxinquaye』で確立したトリップホップの幻想的で内省的なサウンドとは異なり、より攻撃的で生々しい音像にシフトしている。

タイトルの「Tricky Kid」は、自身の名前「Tricky」を冠しながら、“子どもっぽさ”と“トラブルメーカー”の両義的な意味を重ねた表現となっており、自嘲と誇りが入り混じった語り口が印象的だ。歌詞は一人称視点で語られ、彼が業界内でどのように認識されているか、世間やファンにどう見られているかを挑発的に投げかける構造を取っている。

また、全編にわたってパーカッシブなビートと緊張感に満ちた反復が支配し、まるでリスナーに言葉ではなく“圧”を与えるような構成になっている。意味の明瞭さよりも、感情のむき出しさが優先されている点が、この曲を非常にTrickyらしい作品にしている。

2. 歌詞のバックグラウンド

この楽曲が収録された『Pre-Millennium Tension』は、Trickyがデビューの成功を経たあと、いわば「アーティストとしての居心地の悪さ」や「メディアに対する不信感」を露骨に表現した作品である。『Maxinquaye』は批評家に絶賛され、トリップホップの代表的な作品として扱われたが、Tricky自身は「そのカテゴライズに閉じ込められた」と感じていた。

「Tricky Kid」は、そうしたジレンマに対する爆発のような楽曲であり、彼のアイデンティティ、反骨精神、矛盾、そして誤解され続けることへの怒りが凝縮されている。自分自身を“子ども(Kid)”として描くことにより、未成熟であることの自由さや予測不能性を誇示しているようでもあり、同時に“成熟を強制する社会”への皮肉でもある。

また、当時の音楽業界やメディアに対する攻撃的な態度も色濃く、「お前らが勝手に作ったイメージの中に俺はいない」と語るような反抗の叫びが、全編にわたって響いている。

3. 歌詞の抜粋と和訳

Tricky kid, I got the flick of the wrist

トリッキー・キッド、俺には一振りで決める手首の技がある

この冒頭のラインは、自信と挑発に満ちている。ラッパーとしてのスキルと、自分にしかできない表現への誇りが込められている。軽やかさと鋭さのバランスが絶妙だ。

You don’t possess me, don’t impress me

お前らに俺を所有できないし、感心させられもしない

この一節では、メディアや業界、あるいはファンに対するTrickyの明確な距離感と、独立した存在であろうとする意志が読み取れる。何者にも縛られず、媚びない——それが彼のスタンスだ。

Think for yourself

自分の頭で考えろよ

この短い一言は、Trickyの作品全体に共通する根本的なメッセージである。音楽も人生も、答えを誰かに求めるのではなく、自分の中に見出せ——それが彼の信条であり、創作哲学でもある。

※歌詞引用元:Genius – Tricky Kid Lyrics

4. 歌詞の考察

「Tricky Kid」は、Tricky自身による“自己解体”と“自己再構築”のプロセスを描いた曲であり、彼が「自分はどう見られているのか」「どう在るべきか」という問いを自らに突きつけているようでもある。だが、その問いへの答えを提示するのではなく、逆にすべてを“混沌”として提示することで、リスナーに思考の余白を残している。

また、この楽曲にはジャンルや役割に対する強い懐疑が込められている。Trickyはラッパーでありながら詩人でもあり、プロデューサーでありながら観察者でもある。そうした“定まらなさ”こそが彼の強みであり、「Tricky Kid」はまさにその象徴と言える。

トリップホップというタグを付けられたことへの違和感、アングラとメジャーの間で揺れる自意識、そして“自分であり続けること”の困難さと美学——これらすべてが、この曲の中で渦巻いている。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- Vent by Tricky

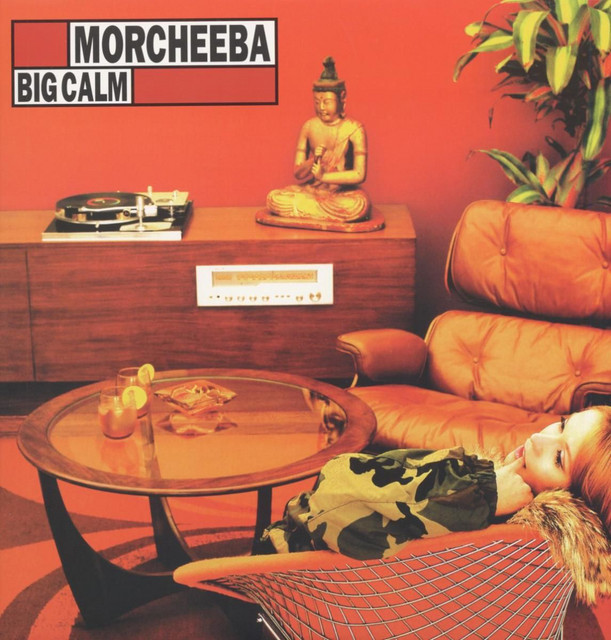

自己と外界の対話をテーマにした、密室的な緊張感を持つオープナー。 - Come to Daddy by Aphex Twin

音楽における“怒り”と“混沌”のエクストリームな表現。 - Monkey Gone to Heaven by Pixies

意味と無意味、聖と俗の間を行き来する、ジャンルレスな感覚が共通。 -

Ten by Iggy Pop

自我を晒しながら、逆説的に“物語”からの逸脱を図るロウな語り。 -

Revolution by Saul Williams

詩と政治、音楽と言葉が交錯する、強靭なアイデンティティの叫び。

6. “分類されること”への怒りと祝祭

「Tricky Kid」は、Trickyの音楽キャリアにおいてひとつの分岐点となる作品である。彼はこの曲で、“理解されること”よりも“誤解され続けること”を選んだように見える。それは屈服ではなく、あえて曖昧であること、あえて分類不可能であることを美徳とする選択だ。

この楽曲における“Kid(子ども)”という言葉は、未成熟で未完成な存在であると同時に、無垢で自由であることの象徴でもある。Trickyはここで、アーティストとして大人になることを拒み、自由であることを選び取った。だからこそこの曲は、ただの自己紹介ではなく、“自己のリセット”として響くのだ。

「Tricky Kid」は、誰にも所有されず、理解もされず、ただ「ある」ことの強度を教えてくれる。そのあり方は、トリップホップというジャンルすら超えて、音楽の中で生きる一つの“姿勢”として今もなお鮮烈である。

コメント