1. 歌詞の概要

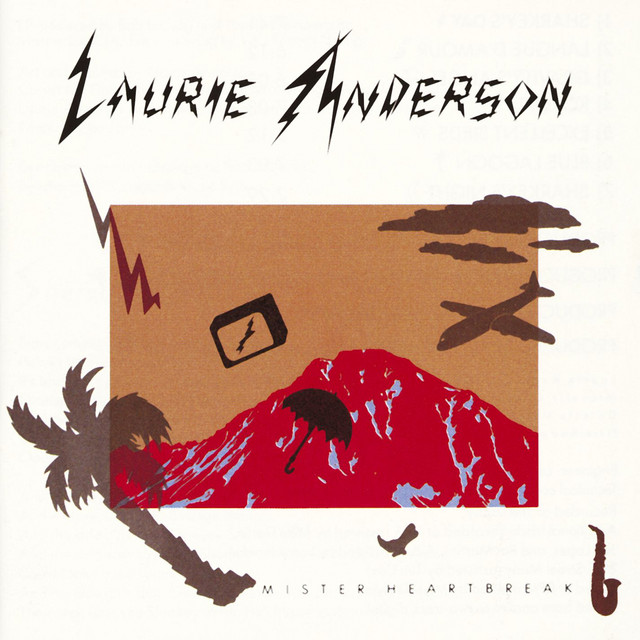

“Sharkey’s Day“は、アメリカの前衛アーティスト、**Laurie Anderson(ローリー・アンダーソン)**が1984年にリリースしたアルバム『Mister Heartbreak』のオープニングを飾る楽曲であり、彼女の音楽世界における象徴的存在「Sharkey(シャーキー)」が初めて登場する作品です。

この楽曲は、都市の風景、社会の断片、そして不条理な日常が断片的に並べられたポエトリー・リーディングと、エレクトロニクスやワールドミュージックの要素が融合したサウンドスケープで構成されています。登場人物であるシャーキーは、「働いているように見えるが、実は夢を見ている男」であり、現代社会における自己意識の断絶と、現実と幻想のあいまいさを象徴するキャラクターです。

楽曲の中では、ナレーションと音楽が緊張感のある距離を保ちながら進行し、終盤には突如、**ピーター・ガブリエル(Peter Gabriel)**によるシャウトが挿入され、静謐な語りと感情の爆発が交錯する構成となっています。

2. 歌詞のバックグラウンド

“Sharkey’s Day”は、ローリー・アンダーソンが構築する複数のメディアをまたぐ芸術世界の一部として生まれました。アルバム『Mister Heartbreak』では、言葉、音楽、映像、パフォーマンスが一体となった複雑な構造を持ち、”Sharkey’s Day”はその中でもコンセプト的かつナラティブな導入部として機能しています。

タイトルにある“Sharkey”という人物は、後の曲「Sharkey’s Night」にも再登場し、ローリー自身のもう一人の声=観察者/傍観者/夢想家として繰り返し現れることになります。

また、アルバム全体にはハイチ音楽やアフロカリビアンのリズム、フランス語の引用、そしてダダ的で断片的な語り口が散りばめられており、アンダーソンが単なるアートパフォーマーではなく、言葉と音を編み直すコンポーザー/構築者であることを証明しています。

3. 歌詞の抜粋と和訳

Lyrics:

Sun’s coming up.

Like a big bald head.

和訳:

「太陽が昇ってくる。

まるででかい禿げた頭のように。」

Lyrics:

It shines so bright it makes you squint.

和訳:

「まぶしくて、思わず目を細めるほど。」

Lyrics:

This is Sharkey’s day.

This is Sharkey’s day.

和訳:

「これがシャーキーの一日。

そう、シャーキーの一日。」

Lyrics:

He’s working.

He’s not dreaming.

和訳:

「彼は働いている。

夢なんて見ていない。」

Lyrics:

He’s not dreaming.

He’s not dreaming.

和訳:

「彼は夢を見てなんかいない。

夢なんて、見ていない。」

(※歌詞引用元:Genius Lyrics)

この曲の魅力は、一見意味を成さないようで、どこか核心を突いているような語りのリズムにあります。現実と夢の境界を曖昧にするようなフレーズの繰り返しは、都市生活におけるアイデンティティの揺らぎを感じさせます。

4. 歌詞の考察

“Sharkey’s Day”は、言葉と現実のズレを逆手にとって、リスナーに“意味”を再構築させる体験を与えるようにデザインされています。

✔️ シャーキーとは誰か?

彼は「働いているが、夢を見ている」、あるいは「夢を見ていないように見えて、働いていない」──社会の中に埋没しながらも、どこか傍観している存在です。彼はアンダーソンの分身でもあり、情報過多で自己を見失いがちな現代人の象徴でもあるといえるでしょう。

✔️ 繰り返しと断絶の美学

「This is Sharkey’s day」というフレーズの反復が、まるで都市の単調で機械的な一日を表現するかのように響きます。同時に、その繰り返しの中に微細な違いがあり、それが日常のなかに潜む不条理や異化効果を生み出しています。

✔️ 視覚的/映画的言語の使用

「太陽が禿げた頭のように昇る」などの描写は、シュールで映像的な詩のような言語運用であり、視覚と音の境界を曖昧にするアンダーソンの特徴をよく表しています。

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- “Sharkey’s Night” by Laurie Anderson

→ シャーキーが再登場するアルバムのエンディング曲。朗読はウィリアム・S・バロウズ。 - “O Superman” by Laurie Anderson

→ 言葉と権力構造の関係をミニマルに描く代表作。 - “The Jezebel Spirit” by Brian Eno & David Byrne

→ 語りと電子音楽の融合によるポストモダンな構成。 - “Born Under Punches (The Heat Goes On)” by Talking Heads

→ 抽象的な語りとアフロリズムが融合したポリリズミック・アートポップ。 - “Come to Daddy” by Aphex Twin

→ テクノロジーと人格の崩壊をテーマにしたエレクトロニカの怪作。

6. 『Sharkey’s Day』の特筆すべき点:語りと音楽の境界を越えたポストモダンの先駆

この楽曲は、「ポエトリーリーディング」「前衛音楽」「アートパフォーマンス」といったジャンルの区分を無効化し、“音と言葉の構築物”としてリスナーを異空間に誘う装置として機能しています。

- 🧠 文学、映像、パフォーマンスの要素を内包したハイブリッド表現

- 🌀 抽象的だが心に残るフレーズの反復と変奏

- 🔊 ミニマル・ファンクと電子音楽の緊張感ある融合

- 🧍 「個人の意識」を描くのではなく、「現代という環境にある意識のあり方」を提示

結論

“Sharkey’s Day“は、ローリー・アンダーソンが提示した1980年代ポストモダン芸術の中心的作品のひとつです。その語り口は明確なストーリーを持たず、断片的なビジョンが積み重なっていく構造となっていますが、それによってむしろ、聴き手の中に“意味を作らせる力”が働く仕組みになっています。

シャーキーはあなたかもしれないし、誰でもないかもしれない。

だが、“これはシャーキーの一日”と繰り返されるたびに、私たちはその一日に足を踏み入れているのです。

この曲を聴くことは、現代社会の断片を、夢とうつつのあいだで拾い集める旅でもあります。

それは、あなた自身の「Day」でもあるかもしれません。

コメント