1. 歌詞の概要

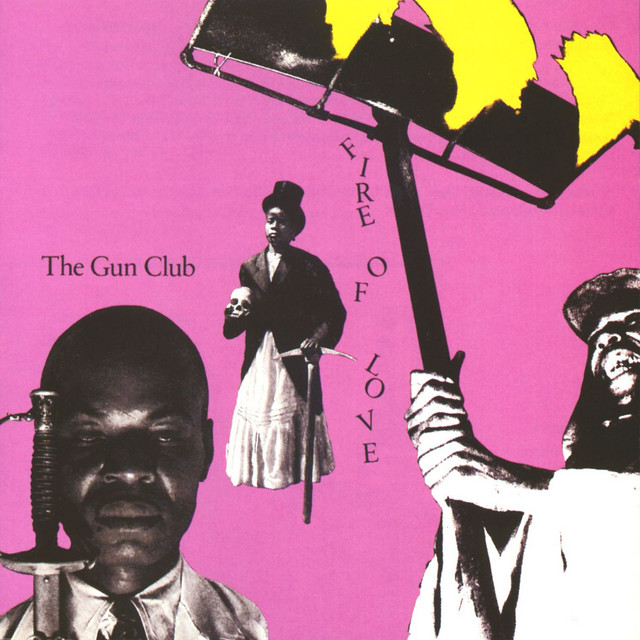

「Preaching the Blues」は、The Gun Clubが1981年にリリースした伝説的デビュー・アルバム『Fire of Love』の終盤に収録された楽曲であり、ブルースの原型をパンクの怒りと情熱で再構築した異色のカバーである。原曲はブルースの始祖のひとりであるロバート・ジョンソン(Robert Johnson)による1936年の録音「Preachin’ Blues (Up Jumped the Devil)」であり、The Gun Clubはこの曲を大胆かつ攻撃的にアレンジし、まるで現代のヴードゥー儀式のような迫力をもって蘇らせた。

タイトルの「Preaching the Blues(ブルースを説く/伝道する)」という表現は、宗教的な“説教”と世俗的な“ブルース”の二重性を持っており、まさに魂の葛藤を象徴する言葉である。The Gun Clubのバージョンでは、この宗教と欲望、救済と破滅の対立がむき出しとなり、ジェフリー・リー・ピアースの獣のようなヴォーカルがそれを突き刺すように伝えてくる。

歌詞の中では、“ブルース”が単なる音楽ジャンルとしてではなく、肉体と魂を突き動かす“存在そのもの”として描かれており、聴く者に「お前もこの呪いを受け取れ」と叫ぶかのような、神秘と絶望の混濁が支配している。

2. 歌詞のバックグラウンド

「Preaching the Blues」は、ブルースの始祖ロバート・ジョンソンが1936年に録音した楽曲「Preachin’ Blues (Up Jumped the Devil)」を元にしている。原曲は、ジョンソン自身の神と悪魔の間で引き裂かれるような内的葛藤、そしてブルースという“禁断の音楽”にのめり込む苦悩を描いており、アメリカ音楽史において最も象徴的な作品のひとつとして知られている。

The Gun Clubのフロントマン、ジェフリー・リー・ピアースは、10代の頃からロバート・ジョンソンやチャーリー・パットンなどのデルタ・ブルースに傾倒しており、パンク以降の時代にそれを現代化しようとした稀有な存在であった。ピアースにとってブルースは“形式”ではなく“霊性”であり、この曲のカバーはオマージュであると同時に、自身の魂の叫びを捧げる儀式のような行為でもあった。

彼の解釈では、ブルースはもはや“演奏”するものではなく、“受肉”し、“憑依”されるものだった。The Gun Clubによる「Preaching the Blues」は、そのような信念のもと、過去の亡霊たちの声を現代に呼び起こすための音楽として鳴り響く。

3. 歌詞の抜粋と和訳

以下にThe Gun Clubバージョンの「Preaching the Blues」から印象的なフレーズを抜粋し、日本語訳を添えて紹介する(原曲のロバート・ジョンソン版の詞を基にしたアレンジであるため、多少の詞の違いがあります)。

I’m gonna get me a religion / I’m gonna join the Baptist Church

宗教を見つけてやる、バプティスト教会に入ってやるI’m gonna be a preacher / So I won’t have to work

説教師になってやる、そうすりゃ働かなくて済むだろI’m gonna preach the blues

俺はブルースを説くのさI’d rather be a devil than to be that woman’s man

あの女の男でいるくらいなら、悪魔になった方がマシだI got the blues so bad, it hurts my feet to walk

ブルースが酷すぎて、歩く足さえ痛むんだ

引用元:Genius Lyrics – Preaching the Blues (Robert Johnson)

※The Gun Club版の歌詞はオリジナルからの引用・再構成を含むため、完全一致ではありません。

4. 歌詞の考察

この楽曲で描かれる“ブルース”とは、単なる音楽や感情ではない。それは呪いのように取り憑き、肉体を蝕み、精神を乱し、やがて人生すらも変えてしまう存在である。主人公は、自らの破滅をわかっていながら、なおもその“ブルース”を説き続ける。宗教的言語(preaching/devil/church)を用いながらも、ブルースそのものを信仰の対象として捉えている点が極めて象徴的だ。

The Gun Club版では、ピアースの咆哮のようなヴォーカルによって、この“ブルース信仰”が過激に誇張されている。彼にとって、ブルースを“説く”という行為は、聴衆に音楽を伝える行為ではなく、魂の罪を吐露し、その炎を他人に移すような“感染”の儀式であったと言っても過言ではない。

また、「悪魔になってでも、あの女の男ではいたくない」というフレーズは、自由と堕落の天秤を描いており、愛と地獄が表裏一体であることを示している。ブルースの伝統にある“愛に狂う男”の姿を、より獰猛でプリミティブな形で描いたのが、この「Preaching the Blues」なのである。

※歌詞引用元:Genius Lyrics – Preaching the Blues (Robert Johnson)

5. この曲が好きな人におすすめの曲

- Preachin’ Blues by Robert Johnson

原曲そのものであり、ブルースに取り憑かれた魂の原点。語るのではなく“体験する”音楽。 - Death Letter by Son House

愛と死、後悔と暴力が織りなすブルースの極致。ピアースが最も影響を受けた一人の名作。 - Your Funeral, My Trial by Nick Cave & The Bad Seeds

愛と死の間に立つ男の告白。ゴシック・ブルースの現代的再解釈。 - I Put a Spell on You by Screamin’ Jay Hawkins

音楽が呪術となる瞬間を記録した怪作。儀式的な情念の表現が共鳴する。

6. 死者のブルースを叫ぶ者たち

The Gun Clubの「Preaching the Blues」は、1930年代にロバート・ジョンソンが口にした“悪魔との契約”を、1980年代のロサンゼルスで再び具現化したような楽曲である。音楽の文脈は変わっても、ブルースが持つ“魂を売り渡すほどの激情”という本質は、何一つ変わっていない。

ジェフリー・リー・ピアースは、この曲において単なるブルース・トリビュートを越え、過去の亡霊たちの声を引き継ぎ、自身の中に取り込み、再び世界に向けて叫んでいる。これは“カバー”ではなく、“継承”であり、彼のブルースは死者たちの歌を現代に蘇らせる呪術的な音楽だった。

「Preaching the Blues」は、その儀式の最中に響いた一つの叫びであり、聴く者にもその火を移す“伝染の歌”なのだ。燃え尽きるまで歌い続ける覚悟を持つ者の声が、そこには確かに刻まれている。

コメント